小倉利丸 (富山大学名誉教授。専攻は現代資本主義論)

目次序章 資本主義批判のアップデートのために 第1章 拡張される搾取――土台と上部構造の融合 第2章 監視と制御――行動と意識をめぐる計算合理性とそこからの逸脱 第3章 コンピューターをめぐる同一化と恋着

[第4章構成]

4-1 資本主義批判の枠組みの組み替え

本稿全体の冒頭で、マルクスの資本主義認識に立ち返りながら、現代資本主義の基本構造を、土台―上部構造の定式に対する資本主義的な応答としての、上部構造の土台化、土台の上部構造化について述べた。つまり、政治権力と資本の意思決定構造が相似形をとるようになる、ということだ。マルクスの資本循環図式を形式的に当てはめて表現すると、以下のようにも言うことができる。権力の生産過程は、統治機構の物質的条件(権力の生産手段)と官僚、議員、裁判官などの人的な資源によって、構造への「従属」という政治的生産物が生産される。これを「国民」やこのカテゴリーから排除された人々が「消費」することを通じて、「従属」が再生産される。

上部構造への資本の介入

CTCが支配的構造の基軸をなすようになったきっかけは、インターネットの商用利用への開放だった。これが1990年代後半以降一気に加速化し、社会のコミュニーション・インフラとして定着したことによって、民間資本のなかでも、情報通信分野が資本蓄積の基軸産業へとのしあがることになる。郵便や電信電話の民営化をこの文脈のなかで見直すと、単純に公共サービスが開放されて市場経済の論理に支配されたというように解釈することだけでは不十分だとわかる。政府と資本は、CTC分野に投資する民間資本が確実に収益をあげられるような構造を準備すると同時に、これが支配的構造による社会全体への制御を実現するような拡がりが目指された。ここで重要な意味をもつのが、コンピューターによる情報処理の高度化がインターネットのような双方向のネットワークと結び付いて、人々の生活必需品として日常生活空間に組み込まれ、その先に、ブレイン・コンピューター・インターフェース(BCI)のような、商品の使用価値を媒介しない直接的な人間の意識制御技術が企図されてきたという点だ。政府や資本の権力のトップから個人一人ひとりのプライベートな空間までが、ひとつの通信プロトコルによって接合可能なネットワークのなかに組みこまれた。こうして、双方向のネットワークは、一方で、一般の人々に対して不特定多数への情報発信の力を与えることになると同時に、政府や資本には、これまでは不可能だった個人のプライベートな情報を詳細に、かつリアルタイムに収集することが可能な力を与えることになった。こうして、個人の発信力の高度化と個人データの際限がない収集を通じて、コミュニケーションが社会構造のなかでもつ意味が変容した。これが土台と上部構造の相互浸透過程を生み出す決定的な要因となった。

監視資本主義

ショシャーナ・ズボフは『監視資本主義』のなかで、こうした構造転換を監視資本主義として概念化した。

資本主義と機械

人間をデータとみなす過程は、マルクスが機械制大工業のなかで労働者が〈労働力〉として扱われる過程について論じた観点を再度思い出すことが必要になる。第1章で述べたように、マルクスは機械を死んだ労働と呼び、〈労働力〉排除の資本にとっての唯一の武器だと指摘した観点は、現代のコンピューターと人間との関係の基底を構成していることを見落としてはならない点だろう。労働者の疎外と〈労働力〉商品化が機械に接合されるとき、自らもまた機械に適合するように再構成されなければならなくなる。これがテーラーの科学的管理法や反ユダヤ主義者のフォードが構想したことであり、その延長線上に20世紀以降の技術と資本主義の発展軌道が定められた。

支配的構造の歴史的変容

20世紀の資本主義では、統治機構のなかに、「国民」と呼ばれる人口が形成され、形式的ではあれ、議会制民主主義の制度を通じて、「国民」は、人口を国家に統合するためのアイデンティティとして必須のカテゴリーになる。その結果として、資本主義の階級構造がもたらす人口内部の階級意識による分断は、「国民」意識との摩擦を内包し、統治機構に直接・間接の影響を及ぼすようになる。

4-2 予測と制御――意味生成過程

使用価値とパーソナリティ――〈労働力〉再生産過程と意味使用価値

マルクスの商品論では、商品の二要因として、価値と使用価値を指摘し、使用価値を物の有用性を意味するものであり社会的・歴史的な背景があるとはいえ、価値の問題のような資本主義の搾取と関わるやっかいな隠された構造をもつとは考えられていなかった。

買い手にとっての意味使用価値

買い手にとっての使用価値の「意味」は、どのような作用を果たすものなのか、さらに立ち入ってみてみよう。直接的使用価値が消費者の生理的な身体の維持や保護などの機能を果たすとすると、意味とはいったい何なのだろうか。買い手が買うモノは具体的なブランド名をもつものだが、その具体性を買い手は具体的な意味としてだけ受け取るわけではない。たとえば、マクドナルドのハンバーガーを食べるとき、「おいしい」とか「まずい」といった感想を口にする。ほとんどの日常生活の経験が言語として表現されるときには、暑い、寒い、痒い、痛い、面白い、退屈などなどいずれも、様々なシチュエーションに共通する言葉で表現されることが多い。言語化されるときに、人は同時に、経験を抽象化して一般的な言葉として表現する。「マックのハンバーガーはおいしい」というありきたりの表現であれ、いわゆるテレビのグルメ番組の食レポであれ、言語による表現は意味使用価値の抽象化作用を必ず伴う。味覚のような身体経験は言語に還元できない言語外の残余の部分を含むが、これが言語化されたときには、必ずある種の抽象化作用が生じる。このように考えると、商品をめぐる意味は、買い手のなかで幾重もの重層的な具体と抽象の意味構造のなかで処理されていることがわかる。

パラマーケットの変容

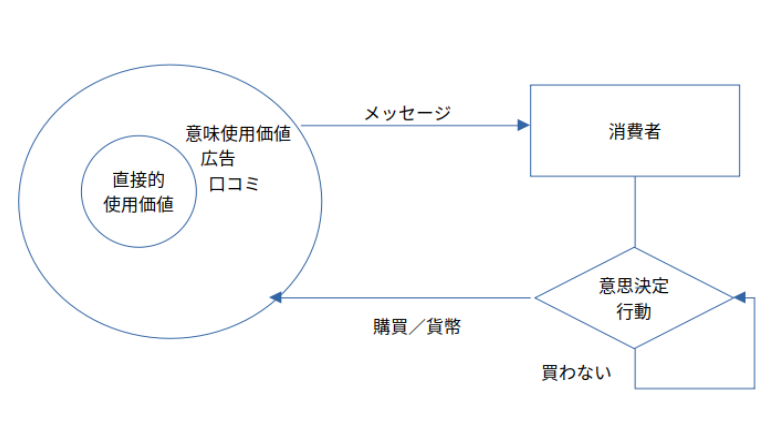

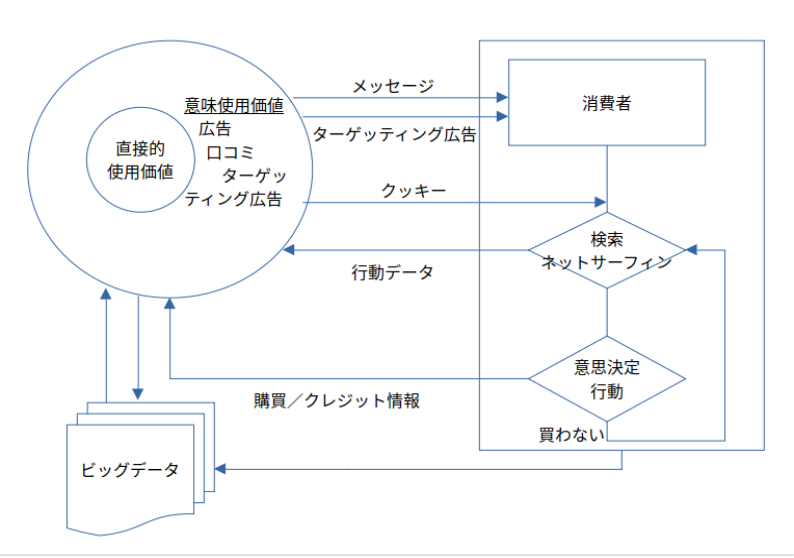

伝統的なパラマーケットとは、市場の取引に付随して、市場にとって不可欠だがそのサービスを市場原理に即して対価を請求することができない、あるいはそうしないほうが資本にとって効果があるような情報データの流通回路だった(注9)。パラマーケットは商品の意味使用価値の形成を担い、直接的使用価値とともに使用価値そのものを支えるための回路であるという意味で、もっぱら情報データに関わるものといえた。マルクスは商品、貨幣、資本に対して、その所有者を単なる、これら市場の構成要素の人的な担い手にすぎないものとみなした。市場におけるモノの性質は人間に依存するのではなく、むしろ人と人との関係が物と物との関係として構築可能な物象化の世界を資本主義経済社会の基本的な性格とみなした。これが疎外論からの大きな転換とも解釈されたのだが、私は、むしろ、物象化は貫徹されることはできず、常に人間的な条件が残るところに資本主義の限界があることをこれまでも指摘してきた(注10)。労働者にとって労働力とは、労働への意欲の関数であり、労働の潜在的な可能性としてだけ存在するのであって、ここに労働者の抵抗の手掛かりもある。同様に、商品の売買過程が買い手の欲望を必須の条件としなければ成立しないということは、欲望を生成する使用価値の作用を把握できる理論的な枠組みが必要だということを意味している。図1

選択の自由と操作的言語

消費者は複数の商品からの選択の自由をもち、この自由に対して資本は消費者の行動をコミュニケーションの回路(パラマーケット)を通じて制御しようとする。制御とは消費者の意識に作用して、その行動の変容を促すことだから、資本の言語とは、常に操作的である。広告のような一方的なメッセージはその典型であり、これは、従来のマスメディアであれネット広告であれ、外形的には基本は変わらない。売り手と買い手の間の双方向のコミュニケーションとは対等な立場で、相互が同じ利害にたつコミュニケーションではなく、非対称なコミュニケーションであり、双方の思惑も同じではない。私たちは、買い手であることを市場ではほぼ強いられており、常に操作的なコミュニケーションに晒されていて、こうしたコミュニケーションを当たり前のものと感じている。大衆消費社会のなかで操作的コミュニケーションと広告の押し付けがましさへの問題が意識されるようになってきた。この構造は資本主義的な市場経済に固有のものであり、この固有性がコミュニケーションの性質を規定し、同時にコミュニケーションを通じて形成されるアイデンティティの構造にも影響すると考えていいだろう。

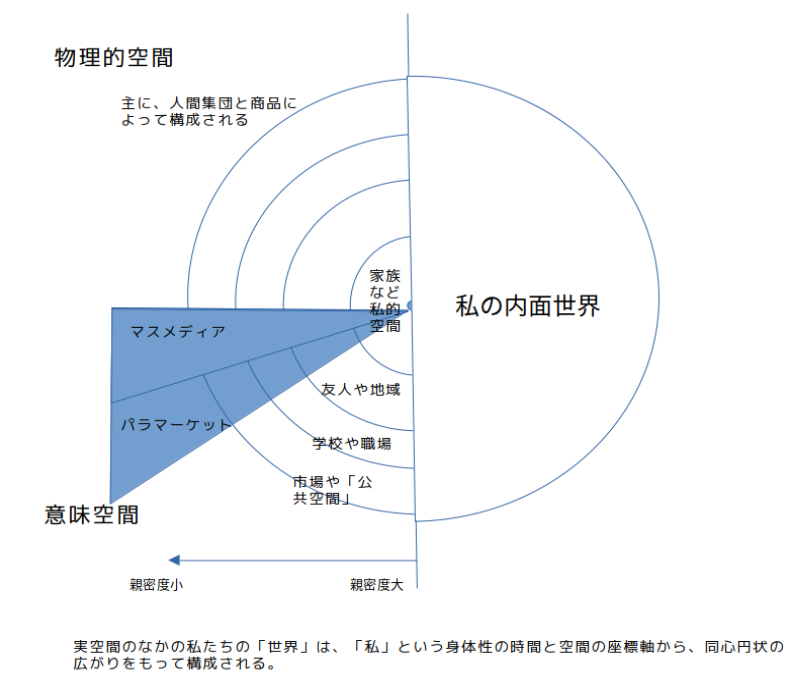

図2 これまでたびたび論じてきたマスメディアやパラマーケットは、この実空間の構成のなかで、いわば、この同心円に対して楔を打ち込むようにして入り込むことによって、私の身体性に直接作用しようとしてきた。しかし、同時に私は様々なレベルでのコミュニケーションを通じて、メディアやパラマーケットを流れるコミュニケーションの「意味」の解釈を確立させようとする。メディア研究で論じられてきたように、人々はマスメディアを一方的に信じたり受け入れるわけではなく、親密な関係をもち信頼を寄せる人達の評価に左右されながらメディアの言説を受け入れる。広告のような商品情報は、物理的空間のなかで、実際の生活を通じて経験されるモノとの関係という経験も含めて解釈される。こうしたメディアとパラマーケットの情報は政治や社会などに及ぶが、基本的な解釈と受容の構造は同じだ。この構造は、現在のインターネットとコンピューター・コミュニケーションが支配的な世界では次第に解体されつつある。

4-3 空間の解体

プライバシーと空間

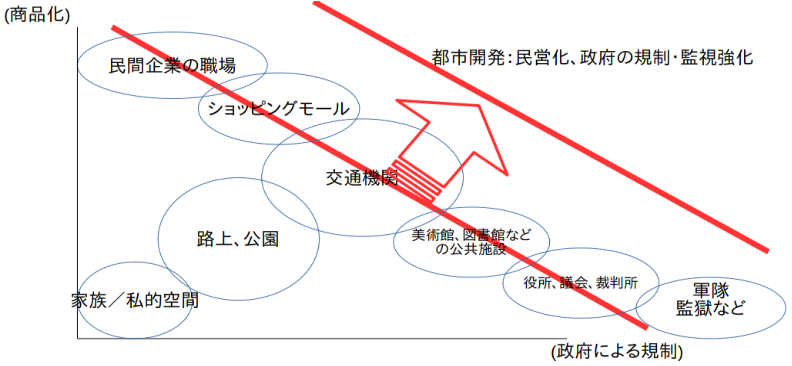

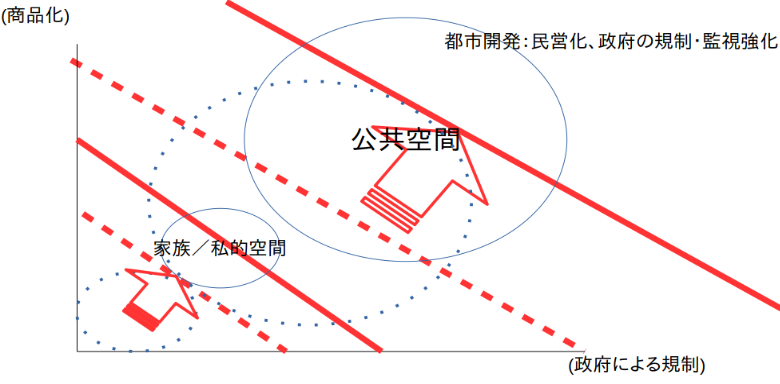

プライバシーは空間的な概念として成立した歴史的な経緯はよく知られている(注12)。他人に干渉されずに一人にしておいてもらう権利としてのプライバシーと、土地や建物の私的所有や占有の権利とは不可分の関係にあった。私の「場所」を私的所有や占有の権利がある空間として特定できるルールが確立することが前提であり、余所者の侵入を違法とし、国家権力による介入を例外として認めるための面倒な手続き(裁判所による捜索令状などの発付手続きによってだけ私権を制約できるとするのが近代法の基本原則だろう)も空間=場所への権利と不可分といえた。資本主義的な共有の空間として「公共空間」が論じられる場合も、プライバシー空間と資本や国家の占有空間の間にあるものとして「公共性」「公共圏」と呼ぶとしても、現実の地理的な空間のなかに「公共」と呼びうるものを実体化する存在――公園や路上、公共施設など――が不可欠なものとしてイメージされており、現実の公共的な場所なくして公共の実体もまた維持できないものであることはほぼ確実なことだった(注13)。図3

図3では伝統的な資本主義の典型的な空間構成のカテゴリーを円で示し、市場化の度合いを縦軸に、政府による干渉や介入の度合いを横軸に置いた。この図は、社会を構成する個人の立場に立ってプロットしたものだ。この場合、家族の空間のような親密な空間は、市場の外部にあり、同時に政府による直接の介入の外部にもあるので原点に最も近いところに配置される。これは、DVの場合を念頭に置くとわかるように、家父長制というこの図では明示的に示すことができていない条件に最も大きく影響されるだろう。路上や公園は利用の対価の支払いはなく、政府による規制も相対的に小さい。他方で、監獄は、市場原理がはたらきにくい一方で、ほぼ24時間看守によって監視される。赤い斜線が右上に移動するように描いているのは、時間の経過のなかで、市場化と政府による規制が拡大することを示している。こうした全体としての枠組に規定されながらそれぞれの場所ごとにそのルールを定めることが可能だ。縦軸の商品化の軸に沿ってみた場合、空間は商品化され私的所有に従属するから、空間の所有者の裁量が大きくなる。民間企業の職場は、この意味で資本の裁量が最大化する空間であり、逆に監獄は公権力の裁量が最大化する。いずれも、人々の個人としてのプライバシーも自由もわずかしか認められない空間になる。ショッピングモールや交通機関は、たとえそれらが民間あるいは公的機関の管理下にあるとしても場所における個人の自由あるいはプライバシーの権利は職場や監獄ほど小くはないといえる。

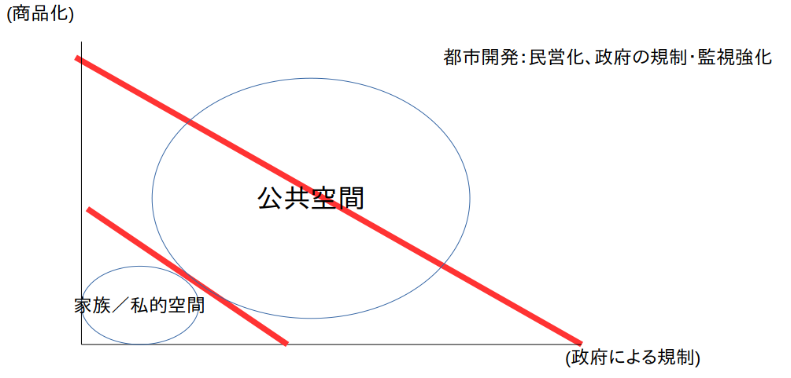

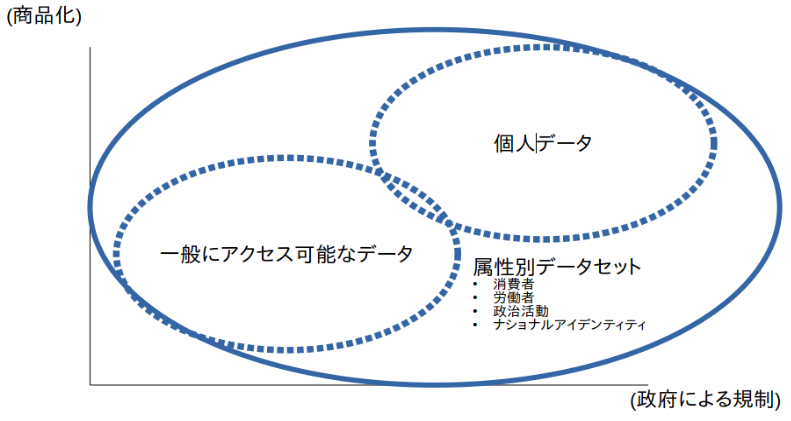

図4 図5 データがデジタル化されてビッグデータとしてコンピューターのアルゴリズムによって、その都度必要に応じて必要なデータの組み合わせが抽出されて使用されるようになると、監視を地理的な空間に沿って構造化することは意味がなくなる。図3で描いたようなカテゴリーごとの円を描くことは意味をなさなくなる(図4・5参照)。こうしてコンピューターの世界は、データの束としてすべての存在をネットワーク上にあるサーバーに溜め込むか、リアルタイムで生成されて短時間で消滅するような揮発性の高いデータとしてネットワーク上を移動しているといった類いのものを通じて、「サイバースペース」とみなされるような世界が描かれている。ハードディスクなどの記憶媒体のメモリ領域は「場所」といえば「場所」だが、こうした「場所」が実空間の「場所」に対応しているわけでは決してない。しかし、やっかいなのは、実際には物理的な場所も時間の流れも存在しないサイバースペースがコミュニケーションに介入することによって、実空間は歪みをもたらされることになる。私たちは、一方でSNSやウェブの情報に影響されながら実空間についてのイメージをそのつど作り替えながら実空間を移動したりする。空間の景観も実際の生身の人間関係もこうしたサイバスペース経由の情報によって影響を被るにもかかわらず、私たちは実空間の歪みを知覚できずに、素朴にこの「実空間」を疑わないまま受け入れてしまう。

図6 それでは、こうした構造変化は監視社会との関係でどのような新たな問題を引き起すことになるのだろうか。第一に、監視の目的に沿って監視すべきターゲットを抽出し、ターゲットを再度ビッグデータをもとにして精査し、この段階で必要であれば実空間における監視のための手段が動員される、という実空間との相互作用のなかで監視社会が構成される。そもそも「サイバー」とか「リアル」といった二分法は現在の支配的構造における監視システムを説明するには適さない。CTCに基づく監視は、最終的には現実世界にいる私たちをターゲットにし、私たちのアナログの身体を標的にする。たとえば、アメリカ軍がドローンによってイラクにいる敵を攻撃する場合、現場のターゲットを現場でアメリカ軍兵士が実際に目視で確認するわけではない。データセットから一定のアルゴリズムによって抽出されたターゲットと実空間が交差するのは、ドローンを操縦する兵士がドローンのカメラを通じて目視する地上の映像だけだ。このときターゲットにされた人たちにできる回避策はほとんど存在しない。第二に、このプロセスの大半が(攻撃する側にあっても)知覚の外で起きる、ということだ。同じことは、スマートシティなどのような地理的空間をIoTと5Gネットワークなどによって網羅的に包囲する場合も基本は同じだ。コミュニティの主体であるはずの住民たちのコミュニケーションのなかに、人間の知覚では捉えられない別のコミュニケーションがまとわりつくようになる。こうした空間では民主主義的な議論が次第にその実態を奪われるようになる。住民の知覚しえない構造のなかで、討議の主体になりえないコンピューターがコミュニティの最適な「環境」を決定するからだ。

図7 こうしたコミュニケーション構造を前提にしたとき、法的権利が及ばない領域が新たに形成される。法の限界は、権利を行使するためには、権利としての自覚をもつことが必要だという点にある。言い換えれば、権利侵害が自覚されない領域で進行していたとしても、そのことが発見されなければ、権利は侵害され続けるだけだ。プライバシーの権利も同様であり、だからこそ、プライバシーを意図的に侵害することを企図する者たちは、巧妙に侵害行為を隠蔽しながら遂行する。空間によって境界を区切ることができず、時間が防御の手段にもならないサイバースペースでは、プライバシーが実際にどのように侵害されているのかを知覚化することが困難なために、正確にプライバシーの「領域」が意識されることもまた困難になる。サイバースペースは、リアルタイムで通信をおこなうだけでなく、膨大な履歴や記録を蓄積することが可能でもある。可能性と現実性は別のことだが、この可能性を支配的構造は彼らにとっての利益に基づいて現実のものにする。こうして、私たちのコントロールの手を離れたサイバースペースは、従来であればプライバシーの権利として私たち自身が自らの力で保護することが可能だった事柄を私たちの意識が及ばない方法によって私たちのプライバシーを蓄積する場所として利用されている。

空間の配置とパラマーケット

資本主義に限らず、社会の支配が究極で実現しなければならないのは、社会の既存の秩序を前提として、その構成員の言動を制御することだ。この目的はたぶん、どのような社会にも共通する目的である。社会が歴史的に異なる構成をもつのは、この目的を実現するために社会がとりうる選択肢が一つではないということの現れだが、近代社会としての資本主義は、この目的を市場経済と国民国家というマクロな制度と、家族制度というミクロな制度によって構成しようとしてきた。これが人類史でベストな解決法でもなければ、これで人類の歴史の終着点に辿りついたわけでもない。家族、市民社会、国家というヘーゲルの見立てとこれを批判的に継承したマルクスの枠組みを私はその限りで受け継いではいるが、その意味内容は同じではない。とくに、本書の観点との関連でいえば、こうした制度が空間的なカテゴリー――小は自分のプライベートな場所から大は国境で区切られた「領土」まで――でもあることに注目したい。ここに個人の自由と平等といった理念を実現するためには、空間的な前提が必要だということが含意されている。近代の都市が市場経済と結合して形成されてきた自由や、民主主義を成り立たせる空間へのアクセスの平等(都市への権利)は、空間概念の重要性を示している。

資本主義における自己同一性

たとえば、携帯の交通系アプリで自動改札を通過するとき、私が改札を通過できるのは、私の生身の存在ではなく携帯のアプリと改札のマシンとの間のデータ通信によって支払いの確認をとるからだが、このデータのやりとりには、私にとってはプライバシーに属するかもしれないクレジットカードの支払いや金融機関との取り引きや、あるいは交通機関の利用履歴なども含まれる。これらは、実空間でいえば、かつてはバラバラのプライベートな場所に個人情報として保管されていたものなのだが、これらが束になって公共空間のなかに差し挟まれることになる。しかし、こうした事態が引き起こす空間の歪みを私は知覚できない。

4-4 非知覚過程

モノの回路とコミュニーションの回路

資本による人間に対する予測や制御は、機械化の時代から一貫して資本が追求してきた人間を支配するための人間理解の基本にあったものだ。この点は19世紀であれ21世紀であれ変わらない。しかし、コンピューターによる予測―制御の高度化は、この目的を、支配的構造による一方通行の過程ではなく、その結果がフィードバックされ、調整され、より確度が高い予測と制御の実現へと向かうように国民〈労働力〉の行動の直接制御を実現する方向で技術のイノベーションを促しているのだが、この過程では二つのことが起きている。ひとつは、資本が予測―制御の対象としている人間についての「意味」の生成である。「意味」はあらかじめ固定された与件として生成されるのではなく、そのときどきの目的に沿ってそのつど生成される。同時に、日常的に追加されるデータによって「意味」生成の前提となるデータベースが更新され、人々の行動の結果もまたフィードバックされる。しかし、他方で、こうした柔軟性がある予測と制御――資本主義的レジリエンス――を通じて国民的〈労働力〉を再生産するという構造そのものは、近代という歴史的な時代を一貫する。人間の社会的な存在としての「意味」もまた資本にとっての意味であり国家にとっての意味をまとうものとしての人間がその存在理由の核心を構成することになる。膨大なデータベースを前提にして構築されるプロファイリングは、テンポラリーに目的に応じて人間を動機づけ行動に駆りたて、自分がとる行動についての意味づけを(曲りなりにも)自己確認しようと努め、こうして行為の意味があたかも自分の内面から生成したかのように感じられるようになる。

資本に有機的に組み込まれたパラマーケット

データの抽出と、これを商品として収益を挙げる過程は、意味と労働とコンピューターという三つが関わる領域になる。ここで意味の生成は、コンピューターが介在することによって非知覚的な過程になる。これが目的意識的な行為とみなされてきた人間のコミュニケーションを本質的に転換するひとつの要件となる。

ユーザー追跡技術

ウェブにアクセスしてくる者をサイトが追跡してその挙動を逐一把握する仕組みとしてクッキーが利用されるようになって久しいが、クッキーの利用に代表されるユーザー追跡技術の歴史的な経緯をみると、資本主義市場経済における資本の側がいかに消費者の行動と心理の把握に執着してきたのかを理解することができる。

監視システムとしてのパラマーケット

クッキーはもはやトラッキング技術として古くさいものになりつつあるが、クッキーをめぐる技術の応用の歴史は、支配的構造が技術をどのような方向に転用するのかを知るうえで教訓に満ちている。資本主義における技術は、消費者に利便性や快楽を与える一方で、市場経済の匿名性を剥ぎ取り、個々の資本にとっては断片的なデータでしかない消費者の人物像を「全体」として再構築しうる方向へと開発を進めてきた。資本主義の市場経済を背景とした技術は確実に、その匿名性に基づく自由(市場経済的な自由であって、自由そのものではない)を奪う方向をとってきた。

ユーザー追跡技術への批判と抵抗

ネットを中心としたマーティングが本質的に有している人間を個別に識別して、個別に管理・制御しようという支配的構造がもたらす技術がクッキーに体現されてきたのであって、クッキーが規制されることで問題が解決するわけではなく、個人を追跡・識別しようという支配的構造に内包されている権力の欲望の存在そのものが問題の根源にある。人間の行動を解析して提供する独自の市場が「アナリティクス市場」として論じられるようになり、地理空間、業種など様々なカテゴリーによる行動分析それ自体が利益を生むようになっている。Googleアナリティクス(注29)などのサイト分析ツールを使っていないショッピングサイトを探すほうが難しいくらいかもしれない。

政府による非知覚過程の利用

同様の非知覚過程は、市場以外にも広範に見いだせる。たとえば、COVID-19(新型コロナウイルス)感染者接触アプリなどにも非知覚過程が付随する。こうしたアプリを用いて利用者が実感できるコミュニーションと、彼らにとっては非知覚領域で機械のプログラムが処理するデータの間には差がある。COVID-19の流行初期から位置情報追跡アプリ、隔離強制スパイウエア、免疫パスポートなど様々な試みが各国政府や企業によって画策されてきた。感染者との接触の有無を判定するアプリは、政府が直接管理する中央集権型もあれば、Bluetoothを使い極力データの集権化をもたらさないように工夫されたものまで様々だ。たとえば、GoogleとAppleが連合を組んで開発したGoogle Apple Exposure Notice(GAEN)は、一時的でランダムな識別子(Rolling proximity identifiers、RPID)と呼ばれるランダムな識別番号をユーザーの携帯電話保存するが、ユーザーが陽性と判定されると、一般にアクセス可能なデータベースに識別子をアップロードされる仕組みになっている(注32)。しかしこうしたプログラムは非知覚過程でそのほとんどが機能するので、ユーザーは常に追跡されているとは自覚しない。GAENは、トラッキング情報を常時保健当局などに送信するわけではなく、「陽性」あるいは「濃厚接触」という条件になったときに、データベースと連携される。この過程は実際にはかなり複雑だ。たとえば、電子フロンティア財団のサイトには非専門家向けの解説で、次のように述べている。

4-5 コミュニケーション労働と非知覚過程

コミュニケーション労働の実質的包摂へ

これまで人間の行動を消費者の観点から述べてきたが、以下では、労働者の観点、とりわけコミュニケーション労働に焦点を当てて述べておきたい。

コミュニケーション労働とデータ化する「私」

コンピューターが介在するコミュニケーションでは、この相互性の基盤にコンピューターが相互に通信する過程が人間の知覚の範囲外で新たに形成される。この非知覚過程は、コミュニケーションの不可欠な一部をなすにもかかわらず、当事者がそのすべてを正確に把握して自覚的に制御することはほとんどできない。しかし、コンピューターのコミュニーションは、ターゲット(消費者、労働者、子どもたちなど)をトラッキングしたり、他のデータベースを参照して、本人を認証してカテゴリーに分類して選別するなどといった作業が資本や政府の側ではおこなわれる。同じことがターゲットにされる側ではおこないえないという非対称性がもたらす一方的なデータの収集(データの搾取)を通じて、ターゲットの非合理性的側面を含むパーソナリティの支配構造による一方的なプロファイリングがおこなわれる。

コンピューターと身体性

会社で働くときとオフでくつろぐとき、人は服装から話し方までを変える。なぜ変える必要があるのだろうか。会社が「自由」であることを演出するために、あえてラフな服装を推奨する場合がある。しかし実際には労使関係に縛られた不自由な関係が偽装されるだけなのだが。そしてCOVID-19パンデミックのなかで、テレワークで自宅のパソコンの前でオンライン会議に臨むとき、プライベートな場所がオフィスになり、スーツに身を包まざるをえなくなる。職場のドレスコードがプライベートな場所を侵食し、コミュニケーションの流儀も変わる。これをプライバシーの侵害だと理解する人はあまりいないが、バウマンのいう監視社会の液状化とはこういうところに露出する(注44)。

4-6 フェティシュな人工知能

フィードバックの副作用

人工知能をめぐる長い論争は、主に、コンピューターが人間の「脳」に代位しうるものかどうかをめぐる議論だったといっていい。アラン・チューリングの有名な論文「計算機械と知能」は「機械は考えることができるか」という問いから出発している。人間のように考える可能性を機械に委ねることがまったく不可能ではないという見通しがあるからこそこうした問いが立てられる。人間と機械=コンピューターによる情報処理の関係が、一方に人間が存在し、他方に機械あるいはプログラムが存在するという明確な外的対立の構図のなかで議論が展開されていた時代は、過去のものとなった。

恋着と同一化の対象としての人工知能

こうしたコミュニケーション環境のなかで、人工知能が果たす役割は、かつての実験段階から実用化の段階に入ることによって、より具体的になってきている。人工知能の是非をめぐる論争については別に述べるが、これまでもっぱら議論されてきた人工知能問題は、機械に人間の意識や感情を理解できるのか、あるいは機械が感情をもつことはありえるのかといった観点に立つものだった。私は人工知能の普及のなかで起きている問題は、このような問題と立て方ではなく、人間は人工知能をどこまで人間とみなすようになってきたのか、というところにあると考えている。

4-7 官僚制と法の支配の終焉

政治過程にコンピューターが介在するとはどのようなことか

国家がもっぱら行使できて資本には行使できない「力」がある。それがこれまで法と呼ばれてきたものだ。法は奇妙な存在で、文字として書かれた一連のテキストを人間が行動の規範として理解し、あるいは実践する。テキストと行為が権力の枠組みを規定する。従来、資本がこの法を自らの自由にするためにとってきた戦略は政治的権力の担い手を資本家階級の利害代表となる政治家や官僚として組織することだった。現代の資本は、法ではなく自らが直接コントロール下に置くことができる技術によって、統治機構の行動を監視し制御する直接的な力をもてるようになってきた。ここでいう技術は、古典的な機械の技術ではなく、人間―機械の有機的なメカニズムをコンピュータープログラムで制御するようなメタ機械あるいはメタ技術である。

では、現行の法の支配のほうがマシなのか?

上で述べた問題は、従来は法が果たしてきた役割が副次的地位に格下げされるという問題だ。法に基づく行政機関へのチェックのを嫌う官僚や政権を担う政治家たちがとる対抗手段は例外なく、「秘密」主義による隠蔽だが、統治機構の実態を巧妙に隠蔽する手法にコンピューターが介在する意思決定のブラックボックスが新たに加わると、法の支配の建前に抵触しないような抜け道としての技術が前面に登場する。

個人の意思と集団の意思

近代国家が代議制による統治機構を確立することと、億単位の人口を「国民」意識によって束ねて法規範の正統性を「主権者」に納得させるためのメカニズムの開発は、表裏一体の関係にある。印刷技術から電波も利用した大量の情報散布技術への「発展」が、同時に、国民統合のために必須の社会基盤形成でもあることの歴史的意義は大きい。このようなシステムは、人々の合意形成をある一つの文書への同意という形式をとって確認する以外にないシステムでもある。その典型が成文法になる。法として制定された文書は、憲法であれ下位の法律であれ、単数形でしか成立しえない。日本に複数の憲法が並立するなどということはそもそも想定しえないだけでなく、「日本」という国家それ自体が複数存在することもまた想像しがたいことだ。こうして唯一の準拠枠としての「法」と、この法を前提とした執行組織としての官僚制が国家権力の物質的な基礎をなしてきた。

4-8 ナショナリズムの再生産構造

ナショナルアイデンティティ

近代資本主義の政治権力は、相互に見知らぬ人々を一つの「国民」として束ねることが可能であるという前提にたって成り立っている。この「国民」としての観念は、人々が市場で生活手段を購入して「生活」を維持する一連の過程のなかで必然的に形成されるわけではない。俗な言い方をすれば、経済的土台によって形成されるわけではない、ということだし、マルクスもそのようには言っていない。

パラマーケットとナショナリズム

ナショナルな意識は、後天的に集団的に形成されるが、家族や教育制度、地域社会や職場の人間集団から文化まで、その意識形成に関わる制度的要因をリストアップすることは可能だとしても、それがどのようにナショナルなアイデンティティの形成あるいは、アイデンテイティの構造といったほうがいいようなものを社会支配の必須条件として生み出すのかをみるとき、これら諸制度を共通に支えてナショナリズムに収斂するような意識を形成するある共通の構造がなければならない。この構造を担うのが実はパラマーケットだ。

注

Copyright Toshimaru Ogura