小倉利丸(富山大学名誉教授。専攻は現代資本主義論)

目次

序章 資本主義批判のアップデートのために

第1章 拡張される搾取――土台と上部構造の融合

第2章 監視と制御――行動と意識をめぐる計算合理性とそこからの逸脱

[第2章構成]

2-1 デホマク

ビッグデータ前史

IBMと網羅的監視

・『IBMとホロコースト』の波紋

・IBMのグローバルな展開と日本、アジア

・IBMとアメリカ軍

・日系アメリカ人の強制収容

・『IBMとホロコースト』へのIBMの反論

・ホレリス・マシーン開発の背景

制御の構成――社会有機体の細胞としての人間=データ

・ホレリスと機械――〈労働力〉の構造

・国家による生産過程

・革命と抵抗の意味

・人口の管理

法を超越する権力

2-2 行動主義と監視社会のイデオロギー

意識の否定――J・B・ワトソン

支配的な価値観を与件とした学問の科学性

道具的理性――資本主義的理論と実践の統一

行為と動機――行動主義と刑罰

2-1 デホマク

ビッグデータ前史

「医師は人体を診察し、(略)すべての器官が体全体の利益となるように働いているかどうかを判断します」「われわれ(デホマク)は医師によく似ています。ドイツの体を一つの細胞ごとに解剖するのです。われわれはすべての個人の特徴を(略)小さなカードに記録します。これらは生命を持たないただのカードなどではなく、後になって、1時間に2万5,000枚の割合で特定の特徴に選別されるときに、生きた力となるのです。これらの特徴は人間の体の組織のように分類され、われわれの図表作成機の助けを借りて判定されるのです(注1)」

これは、1933年頃にアメリカIBMのヨーロッパの子会社ドイッチェ・ホレリス・マシーネン・ゲゼルシャフト(略称デホマク)の創業者ヴィッリー・ハイディンガーがナチス政権時代にナチ党幹部を前におこなった演説の一節である(注2)。この演説でハイディンガーは、ドイツという国家を人間の人体に、人間一人一人をその細胞にみたて、この細胞としての人間の「特徴」を、デホマクは一片のカードに記録できると豪語した。そしてこの膨大な情報を必要に応じて検索したり選別することが技術的に可能な機械(図表作成機=タビュレーティングマシン)がある、とも述べている。実際にここで語ったことが文字どおり実現するまでに10年の歳月が必要だったとしても、こうした技術へのニーズの可能性を、事務機器メーカーが宣伝したこと自体がきわめて重要なことなのだ。

ハイディンガーの演説以降、IBMは着実にナチス政権の下でビジネスを拡大させていく。そして、IBMが提供する機器がホロコーストを背後で支える情報処理システムの一部となり、ナチス支配下でもIBMは着実に収益を上げる(注3)。このデホマクは、ドイツをはじめ欧州でホレリス・マシンと呼ばれるパンチカード式のデータ処理機械を独占的に販売していた。デホマクにホレリス・マシンを供給していたのが、親会社、アメリカのインターナショナル・ビジネス・マシーンズ、IBMである。パンチカード式の電動の統計データ処理装置は、1880年代にハーマン・ホレリスが開発したためにこの名前がついてる。パンチカードによって情報を制御する仕組みは、もともとは19世紀初めにフランスの発明家ジョセフ・マリー・ジャカールが織機用に、パンチカードでパターンを織る仕組みを発明して、これが自動織機に採用された時代にまで遡る。このパンチカードの仕組みを統計データの処理に応用することを思いついたのが、1880年のアメリカ国勢調査の際に国勢調査局の統計係で働いていたホレリスだ。ホレリスの作表機は1890年のアメリカ国勢調査に利用され、注目されるようになった。ホレリス・マシンは1911年以降、IBMが販売するようになる。ビッグデータはおろか現代の電子計算機=コンピューターも存在しなかった100年以上も昔から、大規模なデータ処理へのニーズは政府にも民間企業にも存在し、だからこそ、このニーズを満たす機械が開発されていた。このコンピューター以前の時代が内包していたビッグデータへの欲望は現代のそれと本質において違いはない。

IBMと網羅的監視

・『IBMとホロコースト』の波紋

冒頭の引用は、エドウィン・ブラック『IBMとホロコースト』からの再引用なのだが、同書はタイトルからもわかるように、アメリカの企業のIBMがいかにホロコーストに加担していたのかを詳細に調査した最初の本として2001年の出版当時大きな反響を呼んだ。この本でIBMの戦争犯罪に大きな注目が集まった。ドイツ国内と占領地域からユダヤ人を選別して移送、収容、強制労働あるいは「最終解決」と呼ばれるガス室での大量殺戮まで、その一貫したホロコースト・システムは高度なロジスティクスなしには成り立たなかっただろうことは容易に想像できる。ユダヤ人を選別し、集団的に集めて列車に乗せ、収容所まで移送する。収容所では、人員の数を把握し、寝食の最低限の供給や強制労働の配置など複雑なロジスティクスが必要になる。デホマクのホレリス・マシンがこのロジスティクスの要になる人口データの解析や収容所の管理に用いられたという場合、注目すべきなのは、ナチスの強制収容所の設置よりもずっと前に、ユダヤ人、ロマあるいは反体制的な人々、精神障害者などを人口のなかから識別できるシステムが既に存在していた、ということである。人口統計や治安管理から医療制度に至るまで、人々を選別するための統計処理の制度があり、こうした統計の処理が機械化されたのであって、機械化技術が先行していたわけではない。そして機械化によるデータ処理の効率性が向上するにつれて、「人口」の分類はより詳細になり、用途に応じて臨機応変に対応可能な様々なカテゴリーに人口が分解され、このカテゴリー項目もまた効率性に比例して多様化する。社会の「細胞」としての個々の人間は、もはや抽象的な「一人」の人間ではなく、分割可能な複数の個人の集合となる。

このような個人の扱いが最も残酷な姿をとって実践されたのがナチスの強制収容所だった。このホレリスの機械は、用途によって仕様が異なり、専門的な技術者を必要とし、パンチカードそのものもIBMが独占しした(注4)。ブラックによると、ナチの強制収容所にはほとんどすべて「ホレリス部」があり、用紙の書式、パンチカード、統計機の三部分から成るホレリス・システムは、状況に応じて収容所ごとに異なっていたこと、また、「IBMの機械や継続的な保守点検ービス、パンチカードの供給がなければ、ヒトラーの収容所はあれだけの数をこなすことなど決してできなかったであろう(注5)」と指摘している。

収容所には、事務処理用のコードが割り振られ、たとえば、アウシュビツは001、ダッハウは003のように3桁で表示される。そして、収容者については、個人別のカードが作成される。ブラックは1943年8月のポーランド出身のユダヤ人収容者のケースを次のように紹介している。400人ほどの集団として収容所に到着した後の様子だ。

「まず彼が労働に耐えられるかどうかを医師が簡単に検査した。彼の身体情報が『収容者内病院索引』の医療記録に書きとめられた。次に詳細な個人情報を記録して囚人登録が完了した。その後、政治部の索引と氏名を照合して特別に残酷な処遇をするべきかどうかがチェックされ、最後に労働配置室の索引にホレリス方式で登録され、特徴的な5桁のホレリス番号、44673が与えられた。この5桁の番号はこのポーランド人商人が一つの仕事から次の仕事へと割り振られるのについて回り、ホレリス・システムが彼の労働配置状況を追跡し、D局第二課に保管されている中央収容者ファイルに報告することになる。オラーエンブルクのSS経済管理本部のD局第二課が全収容所の強制労働の配置を管理していた(注6)」

強制収容所は単なる大量殺戮のための施設だっただけではなく強制労働の施設でもあり、ホレリスはこうした労働の配置を管理するために活用された。このホレリス番号はのちに、身体に入れ墨として彫られることになる(注7)。そしてまた、ブラックはアウシュビッツのホレリス・システムについて次のようにも述べている。

「アウシュビッツでは、まだ生存している労働者、死亡者、移送者など囚人の情報すべてが収容所のホレリス・システムに絶え間なく打ち込まれた。各地の収容所のホレリス部は毎日の集計を、SS経済管理本部やベルリンにあるその他のオフィスに打電した。絶えず変動し続ける全収容所の人口に全体を監視する、唯一の追跡方法がホレリスであった(注8)」

このホレリスが管理する番号によって収容者が把握され、これが各収容所の枠を超えてベルリンとオラーエンブルグにある中央ホレリス・データバンクで管理された。この情報はアメリカ本社にも送られていた。まさに番号制度が囚人の集中管理に用いられたわけだ。そして収容所に移送されるユダヤ人を選別する人種統計もまたホレリスのパンチカード・プログラムによって可能になったのだ。

・IBMのグローバルな展開と日本、アジア

IBMのホレリス・システムはデータ処理の汎用機であり、世界中で販売された。アジアでも販売されており、日本では1923年、日本陶器(現ノリタケカンパニーリミテド)がIBMの前身のCTR社からホレリスマシーンを購入したのが最初だとされている(注9)。その後、パンチカード式のデータ処理機器の開発が日本国内でも進められるようになり、国勢調査など国の統計処理にも用いられるようになる。こうした民間資本によるデータ処理の効率性と正確性をめぐる競争のなかで、機械の性能が向上すればそれだけより多くのデータが収集可能になり、より複雑な統計処理を実現することが政府にとっても可能になる。国家の統治の前提となる「事実」の把握と人口に対するコントロールにとって、詳細な人口データが不可欠な条件だという理解もまた一般化してくる。こうして、権力は、法制度と、これを執行する官僚制度だけでなく、人口をコントロールすることを可能にした情報処理技術によってもまたその実質的な支配の力を確保することになる。

IBMのグローバル展開は1930年代以降急速に進む。ペルー、イタリア、フィリピンなどがその早い時期の進出先になる。ドイツと上海への進出は1933年になる。日本は遅れて37年に子会社ワトソン・ビジネス・マシン・カンパニーが設立される。またIBMは、ナチスが占領することになる東欧諸国ユーゴ、チェコ、ポーランドなどにも進出する。1930年から39年末までの間に、北米に32、ヨーロッパに22、中南米に8、中東・アフリカに5、アジアに5つの子会社を設立している(注10)。IBMの子会デホマクは1945年までにドイツ国内に約300の顧客、2,000台のホレリス型マシンをリースし、従業員は約1万人(約8,000人がベルリン)という大企業になっていた(注11)。IBMの子会社デホマクはナチスの政策に妥協してユダヤ人の従業員を解雇したり、ナチスの政策を受け入れることで企業としての存続の道を選択した。デホマクのCEOはナチ党員でもあるハイディンガーであり、彼とアメリカ親会社トップのワトソンとの不仲はよく知られ、このことが親会社のナチスへの加担の罪を軽減するかのように述べられる場合があるが、私はむしろ、冷徹なビジネス戦略を貫くワトソンは親ナチスのハイディンガーの存在をビジネスにとって有利と判断していたと思う。逆に熱烈なナチ支持者のハイディンガーだったからこそ強制収容所のロジスティクスに深く関与できたし、たぶん積極的に関与しようともしただろう。ナチスのユダヤ人たちに対するホロコースト政策をアメリカのIBM本社が文字どおり知らなかったということのほうが不自然だと思う。この規模の資本が敵国ドイツでも生き延びることができていたことにはそれなりの権力との妥協あるいは癒着があったとみるべきだろう。

1942年以降、アメリカ企業の枢軸国における経済活動が厳しく制限されるようになった後も、アメリカ企業の資産保護を名目に経済活動は続けられた。日米開戦時、すでに日本にもIBMの代理店があった。ブラックは「敵国領土にある子会社から真珠湾攻撃以後も受け取り続けた、四半期ごとの財務報告書と詳細な月次報告書は、最新の事業展開と競争相手の推移に関する情報を伝えていた(注12)」と書いている。

・IBMとアメリカ軍

他方で、アメリカ軍もまたホレリス・マシーンを活用していた。アメリカ軍にはIBMの機器を専門に扱う機械記録部隊(Machine Records Units MRU)が設置され、IBMの協力のもとパンチカードの操作に熟達した兵士を育成した。IBM出身の兵士たちは「IBM兵士」と呼ばれて結束も固く、軍の情報収集で特別な任務を担ったとされ、IBM自身もアメリカ軍の戦争プロジェクトとして独自のロジスティクス部門を設立した(注13)。また戦場にも機械記録部隊が同伴していた。爆撃の結果、死傷者、捕虜、避難民、物資などを網羅的に記録する任務にあたったという。

「IBMの機械は戦争を行うためだけに使われたのではなかった。人を追跡するのにも使われたのである。ホレリスを使って徴兵用の何百万人分ものデータが組織化された。枢軸国の捕虜や作戦中行方不明となった連合国軍兵士の名簿はIBMのシステムで作られた。上はジョージ・S・パットン将軍から下は名もない二等兵まで、どんな軍人でも、世界中どこにいてもホレリスに質問を打ち込めば所在がつきとめられた」

「アメリカでIBMの機械が、人を追跡するににこのような並外れた能力を発揮できた重な理由は、こうした機械が1940年の国勢調査で広く使われたことであった。詳細で個人的な質問が多数あった」

そして、原爆の開発でもIBMの計算機が利用された。1945年5月、原爆を開発していたロスアラモスでは必要な計算作業に遅れがでていた。原爆を完成させるための温度―圧力方程式を解く作業にIBMの計算機が導入される(注14)。

イギリスでも、ホレリス・マシーンは軍で用いられていた。ブレッチリーパークのGCCS(Government Code and Cypher School)では、ホレリスの機器が一時期駆使されていた(注15)。ここでは、ドイツの暗号エニグマの解読で有名になったアラン・チューリングが暗号解読の仕事に携わっていた場所として、暗号の歴史に残る有名な場所だ(注16)。

・日系アメリカ人の強制収容

国勢調査などの人口統計を駆使した網羅的な監視技術が真珠湾後の日本人の強制収容所への隔離にも利用された。ブラックは次のように述べている。

「〔真珠湾攻撃から〕24時間以内に、『アメリカ合衆国の日本人人口、その居住地域と財産』という、日系アメリカ人に関する最初の報告書を発表した。次の日には『アメリカ合衆国諸都市における出生地・市民権別日本人人口』を発表した。12月10日には、第三の報告書『太平洋沿岸諸州における性別・出生地・市民権別・郡別の日本人人口』を発表した。国勢調査局はIBMの技術を応用し、1940年の国勢調査に対する回答に基づいて、日系アメリカ人の祖先の人種を追跡したのである(注17)」

ホレリス・マシンなどパンチカード方式によるデータ処理の機械化は19世紀末には国勢調査に導入されていたから、1940年の国勢調査で人種別国籍別などによる振り分け作業は十分可能だった。こうした国勢調査などの人口統計を前提にして、真珠湾攻撃直後から日系アメリカ人の強制収容が開始される。およそ12万人の日系アメリカ人を収容する施設が建設されるまで、仮の収容所(AC)が建設される。ネルソン=フライシュマンによると、収容所の労務管理と会計について分析した論文のなかで、ACにおいて収容者は家族識別番号を付与され、各家族のメンバー、個人の所有物、医療行為、商品やサービスの取引を識別するためのIDタグを身につけることを求められた。食事、シャワー、トイレ、洗濯施設はすべて共用であり、「個性は日常的に損なわれた」。

ネルソン=フライシュマンはホレリスのパンチカードに言及し、このカードには年齢、性別、学歴、職業、家族構成、病歴、犯罪歴、「再定住センター」(強制収容所をこのように呼んだ)の所在地、日本での滞在年数や教育内容など日本との関係も記載されていたと指摘している。さらに、収容者の訪問者のリストや背景情報など広範な情報も集められ、アメリカに忠誠を誓う者と拒否する者、日本に帰国させる者、要警戒人物などの振り分けもおこなわれた。こうした作業で「パンチカードのプロジェクトは非常に大掛かりで即効性があったため、WRAはその機能をIBMに外注した」(注18)という。

・『IBMとホロコースト』へのIBMの反論

ブラックの『IBMとホロコースト』は、あらためて資本と戦争犯罪をめぐる問題に焦点をあてることになり、訴訟(注19)も起こされる一方で、IBMはこの本に対するコメントを公表し、これまで知られてきた事実以上のものはないこと、また、アメリカ本社はホロコーストの事実を知っていたという証拠はなく、戦時中の文書類は廃棄されていると居直った(注20)。他方で、ホロコースト博物館は、ブラックが主張する収容所管理へのホレリス・マシンの全面的な導入という主張を受け入れていない。博物館側の主張は、ユダヤ人の移送と組織的な殺害を支えたロジスティクスのなかでパンチカードのような機械化が果たした役割は部分的であり、多くが手作業による処理に委ねられていたこと、機械化が進んだとしてもそれは連合軍がノルマンディに上陸した戦争末期に限られるとしている(注21)。最近出版された“IBM The Rise and Fall and Reinvention of a Global Icon”でも、著者のジェームズ・W・コルタダはホレリス・マシンの採用は限定的だったという立場だ。さらにコルタダは、IBMのドイツ法人にはナチスへの加担の責任がないとはいえず、またアメリカIBMの創業者ワトソンにも一定程度道義的な責任はあるかもしれないとしながらも、企業が経営を継続していくうえでやむをえない選択という側面もあったことに理解を示す立場をとっている(注22)。コルタダの主張は、現地法人にすべての責任を負わせることでIBMの創業者であり、ある意味で、現代であればマイクロソフトのビル・ゲイツ、Facebookのザッカーバーグにも匹敵する国際的に成功した20世紀のアメリカの経営者ワトソンを免罪しようとするやや客観性に欠けた判断が先行しているようにも思う。

ブラックの本の内容が正しいとすれば、IBMの欧州子会社がやっていたことは、強制収容所とユダヤ人虐殺関連のデータ処理にとどまらず、ドイツ軍やドイツが占領していたフランスなど他の地域も含めて、総体として軍のロジスティクスを支える事業で収益をあげていたことになる。アンソニー・J・セボックは、対IBM訴訟がもっぱら企業の人権侵害、あるいは人道の罪に焦点をあてていることに対して、それにとどまらずむしろアメリカへの反逆罪にさえ該当するのではないかと述べているのだが、日本企業の戦争責任問題が決着していないのと同様、アメリカ多国籍企業の戦争責任問題も未解決のままなのだ(注23)。

実は私たちが見落としてはならないのは、ブラックの主張が行き過ぎであって実際にはホロコーストへの加担は部分的なものだという企業寄りの主張をとることが、網羅的監視の技術を軽視する態度に基づくという点に気づかなければならないということだ。最も重要なことは、その技術が現実のものとして実現しえたかどうかではなく、網羅的な監視の技術への明らかな意図や欲望が存在したということのほうである。この欲望を実際に達成しうるだけの技術開発や現実のロジスティクスに組み込むことができなかったことをもってその意図そのものが免罪されるわけではないし、こうした欲望の意味が軽くなるわけでもない。むしろ、実現しえなかった欲望は戦後から現代へのコンピューター・テクノロジーの「進歩」のなかに確実に継承されてきたとみるべきだろう。また、ブラックの主張が正しかったとすれば、今世紀に入るまでIBMの戦争への加担が見過ごされてきたことによって、IBMが体現した網羅的監視と大量殺戮の技術としてのコンピューターという技術開発の側面が戦後も長い間検証されずに継承されてきたということを含意している。こうした欲望は、核テクノロジーからミクロな戦争兵器としてのドローンやサイバー戦争におけるインフラ攻撃まで、形を変えながらもその目的、つまり、権力の政治的価値と資本の経済的価値の不断の増殖という目的のための手段としての役割は、相変わらず不変のまま継承されてきたということを見落としてはならない。

・ホレリス・マシーン開発の背景

監視社会問題は、コンピューター・テクノロジーが可能にした大量監視の問題として私たちの目の前にそびえたつとしても、コンピューター以前の時代にすでに大量監視テクノロジーへの強烈な欲望があったことは間違いないということをふまえるならば、監視社会を資本主義の歴史的展開のなかに位置づけることは必須の課題となる。しかも、この監視欲望は、ナチスドイツのようなナチズム/ファシズム体制に固有だったのではなく、アメリカでも同様に発現していた。しかも全く同じ技術の基盤だったことにも注目しておく必要がある。制度・権力に対する敵対集団とみなされた人々を選別して監視し、あるいは隔離・収容するために必要な技術への欲望は、その後の技術開発において、コンピューターをこうした目的に利用しようとする普遍性をもった方向づけにつながった。

日系アメリカ人が突然、アメリカにとって監視対象となったときに、この対象を即座に把握できたのも、そもそもの国勢調査に人種などについての詳細な項目が記載されていたこととともに、必要に応じた効率的な情報処理を可能にするテクノロジーが開発されていたからだ。当時の国勢調査では、調査データに住所の居住者の名前が記されていたから国勢調査から個人を特定することは不可能ではなかった。日本人10人を1つの点(ドット)で表示する人口密度地図が作られた。この手法はオランダでも強制収容所への移送計画で使われていた。ドイツでも同様にユダヤ人を統計上識別できるような制度があらかじめ存在したことが、IBMのデータ処理技術を利用する前提条件だった。ブラックの本ではIBMのナチスへの協力についての真偽に注目が集まりがちだが、私は、機械化の技術が導入されようとされまいと、カテゴリーとしての人種や自国民と外国人の識別によって人口をカテゴリー化しようとする権力の強い意志が19世紀の近代国家形成とともに強化されてきたことのほうが問題の本質としては重要なことだと考えている。

第二次世界大戦中のIBMの行動は、現代の多国籍企業の行動を理解するうえでも多くの示唆を与えている。国家間の対立・摩擦と資本の投資行動とは一致しないということだ。資本は、利潤最大化を目的として手段を選択するのであり、道義や正義あるいは人道などという観点は、この最終目標の実現のためのレトリックとして利用することが利益に繋がれば利用するというにすぎないものだ。多国籍企業にとっての行動選択の最適解に人権とか人道は優先項目としては存在しない。アメリカの企業だからアメリカの国益に従属した行動をとるとはかぎらない。国益に沿う行動をとりながら、「敵国」でのビジネスをも同時に展開可能な戦略をとる。このような行動パターンは、現代の巨大IT企業にも確実に受け継がれている。それは、市場経済での資本の行動原理が常に最大限利潤の追求という非常にシンプルな基準に従うという性質が資本主義に本質的なものであるからだ。では資本主義における国益はないがしろにされるのかといえばそうではない。国家は政治的権力の最大化を資本の経済活動との相互依存のなかで達成しようとする。政治的権力にとって法的強制力はその重要かつ唯一に近い武器になるが、資本との利害のなかでこの強制力の構造が形成される点を軽視することはできない。

効率的に目的を達成するうえでの最適な技術の開発あるいは選択においては、技術は目的に従属する。目的を設定するのは権力であり、いかなる理由で権力の目的が設定されたのかという問題は、技術の問題ではない。この意味での目的は、合理性とか理性の領域の問題ではなく、権力の最大化にあるが、最大化とは量的な概念ではなくむしろ政治的権力に収斂する力の概念であり、この力とは、権力がその支配下に置く人間集団―近代であれば「国民」に収斂する集団性―が権力に対して向ける同一性や恋着のような欲動の集団的なエネルギー、リビードの力に由来する。この意味で、技術が指向する目的を規定する文脈は、社会を構成する人々の複数の文化的な価値を背景としながらも、資本と国家の二重権力からなる支配的構造に依存する。

制御の構成――社会有機体の細胞としての人間=データ

・ホレリスと機械――〈労働力〉の構造

アメリカやドイツに限らず、権力には、一方に排除・収容あるいは「絶滅」、他方に保護、同化、寛容、という両面がある。この権力の意志が要請する目的を実現するうえでの最適な技術が資本主義における効率性と予測可能性(結果の確定性)によって規定されるとき、数値化と分類による制御のための機械の開発とその実現をもたらすことになる。ホロコーストに用いられる技術と同化(規律と訓練)の技術は同じ技術なのだ。

19世紀末のIBMに代表される事務の機械化は、明確なベクトルをもって展開されることになる。国勢調査に代表される大規模な人口センサスの情報処理は、ホロコーストと同化の技術的な基礎という傾向を端的に示した。国家規模で、しかも、資本の技術によって可能になった国家の技術という構図がはっきりとした姿をとった。

ホレリス・マシンを開発したハーマン・ホレリスは、イギリス王立統計学会で、1880年の国勢調査まで、人口のうち独身、既婚、未亡人の割合やアメリカ生まれの白人、外国人の白人、有色人種に分類するのが精いっぱいでしかもデータ処理に長年月を必要としていることなどを批判し、これに対して1890年の国勢調査ではホレリス・マシンを用いることによって、より詳細な人口の分類とクロス集計をより短い時間で処理できることになったと発表した。たとえば、地域別、年齢階層別の性別の分布、婚姻の有無、両親がアメリカ生まれなのか、外国人なのか、白人なのか有色人種なのかだけでなく、有色人種についても「黒人、ムラ-ト、クァドゥルーン、オクトルーン(注24)、中国人、日本人、インド人の区別」が可能であり、さらに英語を理解できるかどうかの識字についての状況も区別可能だとした(注25)。

ホレリスがパンチカード式の統計処理の自動化機械を開発しようとした経緯は、こうした動機を支えるだけの社会的なニーズがあったからだ。国勢調査による人口統計の網羅的な把握の限界は、その処理をすべて人間の手作業に依存しなければならないというところにあった。他方で、国勢調査の目的は単純に人口を数えるというだけではなく、人口の属性を可能な限り詳細に把握することが統治機構にとって重要な関心になりつつあったということを示している。性別や年齢、そしてなによりも人種の人口構成への強い関心は、世代の再生産を家族に委ねる一方で、国家の人口についてのある種のモデルを構築したいという権力の意志の反映でもある。とりわけアメリカでは、大量の移民が流入する時代背景のなかで、外国人であるかどうか、白人であるかどうかという関心は政治的な権利の境界が、国籍と人種によって「国民」のカテゴリーの輪郭を形成することを意味しており、以前から存在したあいまいな「人種」をめぐるカテゴリーが実際に人口統計として分類可能な技術的な条件が与えられることによって、客観性の外観と実体を獲得することになる。この傾向は、19世紀後半以降、ダーウィンやチェーザレ・ロンブローゾのような生物学に基づく人間の研究が社会的な人間類型を基礎づける科学の展開と結びつくことによって、ミシェル・フーコーが「生=政治」と呼ぶ生物学的身体性への支配のテクノロジーが発達することになる。こうした環境が、技術を開発する技術者集団(テクノクラートとのちには呼ばれることになるだろう)の人種的な偏見を正当化し、技術者たちは、人口の人種分類や正常と異常などのカテゴリーを生物学的に特定しうる以上、人間を遺伝や生物学的な特異性に還元して、これを権力の支配に有用な人口のコントロールの参照枠としうるような技術的な適用を試みた。この意味で、白人支配層とその同伴者たちの偏見が技術によってあたかも科学的であるかの装いをとってカテゴリーとして固定化され、構造的な差別を正当化する機能を果たすことになったともいえる。

この時期に産業界を席巻した科学的管理法(注26)は、労働過程の主導権を資本が握る手法として、作業手順を細分化し、各作業に要する標準的な時間を定め、道具なども標準化して労働者の裁量を可能な限り奪った。労働の細分化に用いられたのが、映画の手法だった。フィルムに収められた人の動きの分析を通じて最適な作業手順を資本が把握して指揮・監督する体系的な技術を通じて、労働者の主体性を最小化する手段となった。労働を細分化する発想と人口を細分化する発想は、いずれも対象を最小単位に細分化することを通じて、対象を効率的に把握し、コントロールすることを可能な対象へと変容させようとする点では、共通する意図をもつものだといえた。細分化された動作であれカテゴリーであれ、これらは標準化のための単位ともなるものだ。いったん標準化されると、作業の標準的なありかた、つまり理想的な作業モデルに身体の動作を適応させる力が生まれる。カテゴリーとして細分化された人種であれ家族であれ、標準化のなかで画一的なモデルが形成され、このモデルに基づいて現実の人間に対する政治的な権力の力が作用するようになる。経済的であれ政治的であれ、それが権力としての力として具体的な諸個人に向けられるためには、その力が向かう対象が明確なカテゴリーとして類別されている必要がある。こうした力とその対象の関係は、それまでは、人と人の関係のなかで、とりわけ法と規範意識がその役割を担っていたが、これに加えて生物学的な人の行為や属性を細分化する科学的な知見や技術によって力の作用点を特定する新たな統治の方法が、法をも凌駕するほどの影響を次第に強められるようになる。20世紀は、この技術と法を相補的に用いる経済的政治的な権力の新たな構成が二度の世界戦争と冷戦、そして対テロ戦争という永続的な戦争状態のなかで発達してきた時代だと総括することもできるだろう。

ここで再度、〈労働力〉と機械をめぐる資本主義の歴史的な展開の意味を整理しておこう。

前章で、機械が〈労働力〉としての資本主義的な身体の構成に与えた影響が、工業化から情報化へと展開するなかで、どのような変質と矛盾を抱えることになってきたのかを概観してきた。力学的な世界観を背景にして、これが社会の技術として産業に応用されるような方向をとった資本主義の発展経路には、それなりの資本主義的な合理性があった。つまり、価値増殖体としての資本が最適な投資――利潤の循環を実現するとすれば、時間の効率性(スピードアップ)と結果の予測可能性(不確実性によるコストの最小化)を目指すことになり、人間の〈労働力〉に全面的に依存するよりは、設計図どおりに作動し、改良によって限りなく速度を早めることのできる機械を好む性向がある。とりわけ〈労働力〉は商品化されたとしても、その買い手である資本にとって完全に自由に使用できるわけではない。労働者は〈労働力〉を売る以外に生存の選択肢がない状況に置かれることで「働く」ことを強いられるわけだが、だからといって労働の意味を内面化できるとはかぎらない。ここに労働者の「抵抗」が生み出される社会的な原因があるわけだが、この「抵抗」は、政治的集団的な抵抗だけではなく、労働者たちが伝統的に維持してきた生活様式そのものが資本のリズムに抵触したからでもある。機械化は、マルクスが指摘していたように、大量の〈労働力〉を商品として調達するシステムが直面した労働者による抵抗であり、この抵抗に対する解決の手段が機械化だった。

19世紀的な機械は、労働者の労働を単純労働化し、次にはこの単純労働を機械に置き換えることによって労働者そのものを排除した。労働者を機械の補助的な位置に置き、いわゆる死んだ労働(機械)による生きた労働(生身の労働者)への支配を通じて、労働者の動作を制御し、生産過程の結果の確定性(予測可能性)を獲得することにあった。20世紀のコンピューターは、生産過程の自動化という側面からすれば、この19世紀の資本主義の基本的な労働者=人間観に基づき、これを高度化したシステムといえる。

工業化=機械化という社会現象としても見えやすい事態は、それ自身が原因ではない。機械の発明や技術革新が資本主義の発展を促したわけではない。むしろ機械化をもたらす社会的な駆動力は、労働者に対する資本の制御力を確立することなしには最大限利潤を実現できないという階級構造に内在する摩擦と抵抗にあった。フーコーは、監視社会のモデルとしてベンサムのパノプティコンを引き合いに出しながら工場、学校、精神病院、刑務所といった組織に注目したが、工場は学校などの組織と決定的に異なるところがひとつあることにフーコーはあまり注目していない。たしかに学校などは、工場の〈労働力〉が必要とする規律(定時に出社し、労働の休憩を明確に区別し、指示された作業を効率的にこなす能力を発揮するなど)の習得が目指される。しかし、工場を経営する資本にとって〈労働力〉はコストであり、可能であれば機械への置き換えによって排除されるべきものとして扱われており、この点で、資本の対象として労働者への動機は、国家による人口管理とは決定的な違いをなしている。学校、精神病院、刑務所はいずれも、人間そのものを究極的には機械に置き換えて排除することを目的にしているのではなく、収容されている人間を、支配的構造の規範に沿って再構築するか、それが不可能であれば隔離することを目指している。資本の場合、人間の組織編成は、将来的には機械への置き換えを可能にするような見通しのなかで組み立てられる。作業手順が細分化され単純化されるのは、労働者の労力の軽減ではなく機械化への潜在的可能性の意志を背後に秘めた機械への置き換えの予兆である。

しかし、こうした手法が資本における〈労働力〉制御すべてに適用できるわけではない。とくに、資本の規模が拡大し、管理部門が労働者によって担われるようになり、さらに、商業や金融などの組織では物質的生産を担う工場モデルを適用できない〈労働力〉の組織化を必要とした。いわゆる事務労働、ホワイトカラーの〈労働力〉の組織化である。他方で、近代国家の統治機構の巨大化が法に基づく行政組織を官僚制として整備する方向をとる。

機械化が生産過程から事務・管理部門へ、そしてさらに国家の行政組織に導入されるとともに、機械化は、思考=意思決定の確定性のための機械となってきた。現代のコンピューターは思考=意思決定そのものを自律的に担う方向へと進み、人間に残された最後の領域とみなされている感情に関わる心的な機能そのものの機械化を関心の射程に入れている。歴史的な傾向をみると、人間の総体としての行動と思考の機械への移転がみられ、またターゲットが工場労働者から、労働者一般へ(とりわけホワイトカラーとサービス労働者へ)、そして、労働者としての人間という限定された属性が取り払われて、多様な属性を担う人間そのものを総体としてターゲットにしようとする方向で監視の技術が「進化」してきた。

こうした傾向は、資本主義が制度として抱えてきた構造的な矛盾に対する権力の対応のある種の弁証法の過程である。19世紀のイギリスは膨大な都市無産者層という歴史上初めての事態と、フランス革命以降の近代社会の新たな民衆の権利概念を背景に、諸々の社会主義が登場し、資本主義の構造的矛盾は、主に階級闘争として露出してきた。第1章で述べたように労働価値説をめぐるイデオロギー闘争と機械化の導入は、資本に進歩と繁栄の主役の座を与え、機械化を社会の進歩という意味づけを与えることによって、資本主義の正統性を確保しようとするころを通じて、階級闘争の主体となる〈労働力〉を支配的構造から排除するか周辺化しようとする歴史だった。

・国家による生産過程

もちろんこうした資本と国家――支配的構造――の展開が、現実の資本主義の構造的矛盾そのものの解決を導いたわけではない。むしろ、様々な支配的構造が抱えている問題が、階級闘争の戦場を中心に構築されてきた資本主義批判と擁護という枠組みの外側に漏出する形で徐々に表面化することになる。資本主義は、階級構造の矛盾を抱えながら、その制度内への抑え込みと摩擦の調整のノウハウを蓄積するなかで、階級的な矛盾に対する資本主義の調整機能もまた洗練されるようになる。その核心をなしたのが、資本主義的な生産過程の構造のなかに、資本が担う生産過程に加えて、国家が担う生産過程が形成される。19世紀に起きた工業における労働過程における機械化と労働者の労働の細分化では、こうした資本の生産過程のなかの労働対象と労働生産物は文字どおりの原料と物としての生産物だった。ところが20世紀では、労働対象は物から人へと拡大していく。人が労働対象となることが当たり前の時代が20世紀資本主義のひとつの特徴となる。人を労働対象とする過程は、当初、商業やサービス産業のように、買い手としての人間の意識にはたらきかけて新たな欲望を形成して消費行動を制御しようとする過程として現れるわけだが、国家にとっては、人口という対象に対して、これを政策の遂行によって新たな人口として再構築する過程として国家の統治機構のなかに組み込まれるようになる。人口をカテゴリーに沿って識別し、国家の政策目標にあわせて集団としての人の行動を制御するような技術を通じて、人に対する操作的な力を行使する。教育や医療は、この意味での人間の再構築のための制度となる。普通選挙制度を通じて、議会制度を媒介とした階級的な利害の調整もまた、この観点からみた場合、有権者という「労働対象」に対して、投票行動を制御することを通じて、主権者としての意識を国民と呼ばれる人口を形成する生産過程の一環をなすものだ。物から人へと、操作対象=労働対象が拡張され、労働者の労働もまた、その対象が人であることによって、再帰的に自己を含む人口の再構築に結果するような回路に組み込まれるようになる。ファシズムとニューディールはこの見取り図に基づく二つのバージョンだった。いずれのバージョンも、物だけでなく、人間もまた物と同様に操作可能な対象として処理するにはどのような技術が必要なのかという点に強い関心をもつような社会を形成することになった。

・革命と抵抗の意味

さて、19世紀の資本主義の矛盾、あるいは階級闘争の主要な舞台が、当時の最先端をいく機械制大工業の労働現場、あるいはまた、機械化と工業化に直接影響される周辺の産業にあったとすれば、このことが逆に構造的矛盾の表出のひとつの限界をなしてもいたといえる。その限界とは、機械化によって工場の秩序に労働者の行為を抑え込むことができたとしても、可能なことは行為の機械への従属にすぎず、労働者の24時間を資本の支配に服させるような制度はなく、労働者の意識そのものを資本主義の支配的なイデオロギーへと転換するための技術は工場の機械には備わってはいない、という限界だ。この限界が20世紀の資本主義的な矛盾をめぐる新たな亀裂を表面化させることになる。階級構造の矛盾は「解決」されたのではなく、暫定的に制度内に封じ込められたにすぎず、常にこの封じ込めの危機という問題が存在した。

他方で、資本主義の権力は、その支配のターゲットを狭義の労働者あるいは労働現場における対立から総体としての人口を根こそぎ支配的構造の意識に還元しうるような制御へとシフトさせてきた。こうした転換を促した最大の出来事は、第一次世界大戦だったのではないだろうか。階級闘争は、戦争とナショナリズムによって分断され、大衆としての労働者は、国境を超えた階級の連帯と「国民」へと収斂する人口との間を揺れ動くことになる。20世紀の最初の四半世紀は、資本主義にとっては、この矛盾の封じ込めをめぐる試行錯誤の時代でもあり、ロシア革命からドイツやイタリアへと革命の波及をみることにもなった。政治的権力は、国勢調査のような人口を網羅的に把握し分類して監視する技術を獲得しつつあるなかで、労働者の闘争はこれに対抗できる人口戦略を確立することができなかった。

・人口の管理

労働現場での行為の機械による制御に続いて支配的構造が取り組んだのが、総体としての労働者の言動への監視と、意識そのものの制御という問題だった。つまり、階級意識を無化し、国民意識と資本の意識への同化を可能にするような制度の構築である。資本主義は理念として個人的自由を掲げるが、この意味合いは、18、19世紀の封建制との対抗のなかで主張された個人主義と自由が、市場経済にとって必要な前提であるかぎりで保証されたにすぎず、資本主義は本質的には機械との親和性が優位にたつ人間嫌いの体制である。20世紀になると、社会主義、共産主義あるいは諸々の左翼の主張との対抗という文脈のなかで、市場経済と議会制民主主義が普遍的な意味での自由の唯一の実現形態であるというイデオロギーによってそれ以外の自由の可能性が抑圧されるようになる。同時に、社会の正統性を根拠づけるために過去の歴史的な記憶を(不都合な事実を隠蔽しながら)神話として再構成して、現在の統治の永遠性を根拠づけようとするわけだが、資本主義ではこれが機械と伝統のキマイラの様相を呈するようになる。

監視社会への関心は、ジョージ・オーウェルの『1984』にみられるように20世紀初頭から一貫した権力の欲望である。監視を合理的な社会の制御として労働者による労働者に対する自発的自律的なプロセスと定義するなら、それは社会主義の計画理念にも組み込みうるものともいえた。「計画」の問題は、マルクスが『資本論』第2巻の再生産表式で論じ、のちにローザ・ルクセンブルクが『資本蓄積論』でアップデートした資本主義の競争や政治的な支配の経験や実感のレイヤーを背後で規定する構造を意識的に抽出することによって、市場経済の「無政府性」や私的所有と生産の社会的性格の矛盾を止揚しうる観点を提示するのだが、そして、そのかぎりでは、ある種の妥当性を一面では有しているのだが、これがコンピューターによる高度な情報処理と結び付く可能性もありうることが期待されて、投入産出分析からサイバネティクスに至る様々な「社会主義的」な試みをもたらす。しかし、いま私たちが注目しなければならないのは、こうした計画的な理性によっては把握しえない人間の側面である。情動とか感情といった概念に還元することもできないものであって、ある意味では合理的な判断や言動をも含みながら、ここに留まりえない領域としての人間の側面である。この側面こそが、20世紀から21世紀にかけて資本主義が主に関心をもって注目し、制御と統制の対象にしようとしてきたものであり、「社会主義」が軽視してきた側面だ。

こうして合理性と非合理性を不可分一体のものとする人間を総体として制御し統制するためのテクノロジーをめぐる問題が、20世紀資本主義のひとつの焦点となる。この問題は、ジークムント・フロイトの無意識に始まる意識と行動の非合理な側面から文化の領域へと展開する側面、ドイツ、イタリアそして日本のファシズムに特徴的な高度な工業国家を目指すこと(日本の場合であれば高度国防国家と称されたが)と、太古へと回帰するロマン主義的な伝統との奇妙であるが、しかし、現実に実在した構造を支えた社会意識の問題の両面から論じる必要がある。20世紀初頭は、この意味で、文字どおりの意味における意識とイデオロギーを発見したことによって、人間の制御という主題がより複雑性を帯び、困難を呈した。この困難に対して、俗流マルクス主義(そしてスターリン主義)は、ありとあらゆる非物質的な意識をめぐる創造/想像力に固有の世界を観念論として排し、結果として、社会主義の墓穴を掘ることになり、現実を超越するあらゆる試みが、資本主義を前提とする美学の文脈に回収されてしまう。これが20世紀の文化を構成することになる。

支配的構造の関心の軸は、19世紀から20世紀初頭のバベジ、ユアやテイラー、あるいはヘンリー・フォードが構想した〈労働力〉制御の技術から、拡張しつづけることになる。政治の領域でいえば大衆民主主義を前提とした集団の意識制御の問題であり、経済の領域でいえば「豊かな社会」の消費生活の問題であり、文化の領域でいえば、あらゆるリアリズムに還元できない領域を美学のカテゴリーによって覆い尽くすという問題であり、これらを通じて、資本主義が未来を先取りし、未だ実現しえていない世界を唯一占有することが可能なシステムが資本主義なのだと宣言することによって、コミュニズム――実は擬制のコミュニズムでしかないものなのだが――を凌駕しようとした時代でもある。これが21世紀の資本主義の前提をなす特徴であり、対テロ戦争を通じて21世紀に受け継がれることになる。

法を超越する権力

ミシェル・フーコーは『性の歴史』第1巻のなかで、近代権力の再定義を論じているが、そのなかで、「人口」を生物学的な人間への制御の技術に着目して論じた。18世紀の権力技術にとって、政治的・経済的な問題として「人口」が捉えられる。ここでいう人口とは「富としての人口」「労働力あるいは労働能力としての人口」であり、トマス・マルサスが提起したような人口増大と富の増加の均衡問題に政府が着目するようになる。政府が管理すべきなのは「人口」としての住民であり、「出生率、罹病率、寿命、妊娠率、健康状態、病気の頻度、食事や住居の形」といった固有の特殊な現象と、固有の変数をもつ人口である。フーコーは「これらの変数は、生に固有の運動と制度に特有の作用との交叉点に位置する」とし、「人口をめぐる経済的・政治的問題の核心に、性があ」るとして、権力が「出生率や結婚年齢を、正当なあるいは不倫に基づく出生を、性的交渉の早熟さや頻度、それを多産にしたり不毛にしたりするやりかた、独身生活や禁忌の作用、避妊法の影響(注27)」といった問題を分析対象にしなければならないことに気づいたという。

他方でフーコーは、通説とは逆に、19世紀以降の統治形態を法治国家、あるいは法の支配を原則とする国家ではなく、むしろマルクスが見ていたように、「現実の権力は法律的権利の規則には縛られないということ」「法律的権力の体制そのものが、暴力を行使し、それをある人々に有利なように組み込み、一般的な法という外見の下に支配の不均衡と不正義とを機能させる一つのやりかたにすぎないことを示した(注28)」のだが、とはいえこの批判もまた法の支配という規範のなかでなされてきたにすぎない、と述べた。そしてこの法律的権利に縛られない権力メカニズムは次第に、法的な表象に還元しえない様相を呈するようになる。こうした意味での権力とは「人間の生命を、人間を生きた身体として引き受けてきた」ようなものであり、この新しい仕組みでは「法律的権利によってではなく技術によって、法によってではなく標準化によって、刑罰によってではなく統制、つまり国家とその機関を越えてしまうレベルと形態において行使されるような権力の新しい仕組み」であって、「全く異質なもの」である。「我々はすでに数世紀以来、法律的なものが権力をコード化できなくなり、また表象の体系となることもいよいよ少なくなるような型の社会に突入している(注29)」とした。生身の身体を引き受ける権力にとって、必要になるのは、こうした身体を制御できる技術、標準化、統制であって、これらはいずれも公式の国家の枠組みだけでは実現できない異質な権力なのだという。こうして法規範によって権力に一定の枠をはめる(コード化する)こともできなくなり、また法が権力のありかたを明示的に示すことができる力を表現することもできなくなった。

「権力という語によってまず理解すべきだと思われるのは、無数の力関係であり、それらが行使される領域に内在的で、かつそれらの組織の構成要素であるようなものだ。絶えざる闘争と衝突によって、それらを変形し、強化し、逆転させる勝負=ゲームである。これらの力関係が互いの中に見出す支えであって、連鎖ないしはシステムを形成するもの、あるいは逆に、そのような力関係を相互に切り離す働きをするずれや矛盾である(注30)」

フーコーの上記ような主張は、監視社会批判では定番のようにして引用される箇所かもしれない。もともと権力は自ら法の規範によって縛られることを積極的に受け入れるようなものではない。法が国家の権力を一定の枠内に抑え込むための規範としてある場合、前提になっているのは、権力は法を逸脱し、法を超越しようとする本性をもっている、ということだ。だからこそ法による抑え込みが必要になる。しかし、現実に起きていることは、こうした法の縛りをすり抜ける手法を権力が見いだしている、ということだ。国家権力に該当するような大きな権力をフーコーは否定しているのではなく、大きな権力が人口の詳細なカテゴリーを把握して支配しうる統計処理の技術を獲得したことによって、より親密な諸個人の身体性の領域に浸透するきっかけをつかんだということを指摘したのだと私は解釈している。法の限界は、人口に対する規範、コントロールにおける技術の優位性によって明らかになる。法は張り子の虎にすぎないのだが、民衆に対してはあたかも法に権力を抑制できる万能の力があるかのように思わせることによって、権力の行使の核心にあたる構造が巧妙に隠蔽される。民衆の運動が立法化と議会制民主主義に焦点を合わせることによって、権力の核心への攻撃を逸らされる。この隠蔽に加担するのが、法律学や政治学といった学問が掲げる国家と法の理念に基づく理論である。現実の資本主義権力は、それがいかに腐敗し暴力的であり法を逸脱していようとも、法の支配のもとで理想的に機能しうるような本質をもっているはずだ、という空想を科学的に粉飾するために、こうした学問を信じる民衆に不可能な幻想を与える役割を担うことになる。マルクスは、権力には現実の権力以外の理想的な権力がどこかに存在するなどということは論じてはおらず、だからこそ現実の権力を倒すことだけが、抑圧からの解放の唯一の道だとしたのだが、学問や科学はこのような実践的な選択肢を無化し、かつて宗教と形而上学が果たした観照的な態度を資本主義のなかで引き受けることになるのである。

フーコーはこうした議論を通じて権力の再定義を試みるが、優生学や生理学から精神医学にいたる身体をめぐる知の秩序の再構築を性を中心において論じた。フーコーの観点は監視社会批判にとって重要なのだが、人口に対する権力の法ならぬ技術と性をめぐる秩序に対するコントロールに不可欠な親密な人間関係に対する権力による直接的な包摂、言い換えれば性的な身体に対する権力による実質的な包摂を可能にする技術について、フーコーは必ずしも十分な議論を展開していない。フーコーの観点を別の言葉で言い換えるとすると、権力はいかにしてプライバシーの権利という法の表象の背後でコントロールの力を獲得したのか、である。フロイトのように人間の身体性を性的な欲望の多型的な構成として描く。性器に収斂する異性間の性的な欲望はその単なるひとつにすぎず、誰であれこのような性的欲望には還元できない部分をむしろ多様な形で抱えている。これを、資本主義の性の秩序に成形する世代的あるいは制度的な枠組みの中核をになう家族関係のなかの性的な関係であれ、その外にある性的な関係であれ、この関係を直接コントロールする技術を権力が持ちえるようになったのはつい最近になってからだ。プライバシーは法的に保護されているという以前に、そもそも権力は(ここでいっているのは大きな権力、国家の権力や資本の権力のことだが)性的関係を直接コントロールするメカニズムを開発できていなかった。法による規範化は外形的であり、道徳や倫理もまた、それが人々に内面化されてひとつのコードとして行動に結果するかどうかは、実は曖昧なままだ。つまり、人がいつ誰とどのようなセックスをしたのか、あるいは人がいつどのような性的な空想に導かれてマスターベーションをしたのか、といったことをほぼ知りうる技術は存在しなかった。だから、このようなプライベートな行為をめぐる間接的なコントロールの技術に多くの関心が寄せられた。プライバシーの権利は、法によって保護されたとしても、その実態は法そのものというよりも物理的な環境(空間)への法の保護による。しかし、その実態は、私有財産制度による私的空間への排他的権利をもっぱら男性が獲得する家父長制の正当化だった。現代の監視社会は、このプライバシーの空間を解体し、支配的構造に組み込む技術的な条件を通じて展開されることになる。

2-2 行動主義と監視社会のイデオロギー

統計データとして数量化された人口を基にした人口への制御の技術は、人間をデータ化可能な存在として把握することを意味するだけでなく、こうして把握された人間こそが人間の本質部分であるという確信が共有されることによって、制御の正当性もまた担保されることになる。しかし哲学であれ宗教であれ、外形的に観察可能な人間の背後に、何か隠された人間の本質のようなものが存在するといった考え方が人間観を支配してきたとすると、こうした考え方を保持するかぎりで、観察可能でデータ化され数値化された人間をいくら詳細なカテゴリーの網の目で捉えたとしても、人間をその本質において理解することには到達しないことになる。

ホレリス・マシンのような大量の人口データを解析することを通じて人間を把握して、制御するという方法が、人間を理解するうえでの思想的・理論的な妥当性をもつものだというお墨付きを与えたのが、プラグマティズムや行動主義の心理学といった人間観だったといっていいだろう。データによっては証明しえない現象や行動の背後にあるなにものかの存在を否定する思想は、政治と経済の実務の世界を支えただけでなく、自然科学者たちの人間観にも影響を与えた。こうした人間観なくして、コンピューターを大砲の弾道計算や物理的な自然現象の解析だけでなく人間そのものの分析に適用しようとする動機は社会的な合意を得られなかったにちがいない。

意識の否定――J・B・ワトソン

人間とはどのような存在なのかという問いが生物学的な人間に還元できない理由は、意識や心理といった概念で論じられてきた人間の非生物学的な側面にある。この意識と呼ばれる領域は、上述したようにデータ化の対象にすることがきわめて困難な領域でもある。しかし、この意識を対象として科学的な理解によってその謎を解き明かそうとする学問が19世紀から20世紀にかけて急速に発展してくる。これが心理学や精神医学といった分野であり、さらに精神分析がこれに加わる。他方で、こうした傾向と真っ向から対立する考え方もまた登場する。それが行動主義と呼ばれる心理学の考え方だ。行動主義は、人間をデータとして処理することによって人間の本質を理解可能だとする学問的妥当性のお墨付きを与えた。アラン・チューリングが数学の世界で構想したことがのちにコンピューターとして具体化したように、行動主義の構想もまたコンピューターの開発によって具体化された。言い換えれば、行動主義は、監視社会を正当化する人間解析に理論的かつイデオロギー的な根拠を与えた。以下では、行動主義の創始者とも目されるJ・B・ワトソンの『行動主義の心理学』を取り上げてCTCのイデオロギーともいえる側面を考えてみたい。

行動主義は、この語に体現されているように、人間の心理とは人間の行動を意味するものであって、「意識というものは、明確な概念でもない」「意識というものがある、という信仰は、迷信と魔術のあの大昔に生まれたものだ(注31)」と主張する。

ワトソンが率直に「行動主義者は、物理学者が自然現象を支配し、操作するように、人間の行動を支配したい。人間の活動を予言し、支配することは、行動主義心理学の仕事である(注32)」と述べているように、行動主義の目標は人間の行動を支配して将来の行動を予測可能なものとすることにある。人間の行動を支配したり予測できるということは、人間の行動が本能のようにあらかじめ生得的に獲得された条件によって縛られることはなく、他者によって操作可能だということを意味するから、本能という概念も否定する。本能と呼ばれてきたものは、実は訓練の結果であり学習行動として理解できるとする。また「われわれは、能力、才能、気質、体質、性格の遺伝のようなものはない(注33)」とする。

同様にワトソンは、「記憶」という概念も用いない。以前出合った状態に再度出合ったときに同様の反応を示したりする行動は、記憶によるのではなく、学習と習慣形成に基づくとする。幼児期がこの習慣形成の時期ということになる。つまり、パブロフの条件反射の考え方に通底するが、人間は、行動を改善するように促す刺激を受けることによって、行動の改善を学習する。しかし、この刺激に慣れると学習効果が薄れる。この効果低減をどのように克服して改善を継続させるのかはビジネスでも「重要な問題の一つ」と指摘する。そして行動の「意味」を求めること自体も否定する。なぜならば「意味という言葉は、哲学と内観心理学から借りられた歴史的な言葉である。それには科学的な含蓄がない」からであり、したがって「行動主義者の前提は、意味についての命題を含んでいない(注34)」のであり、また意味という概念を必要としないという。私は、資本主義における意味の剥奪こそが身体性の搾取に核心にあるとみなすのだが、ワトソンは逆に、そもそも意味それ自体を認めないことによって、この意味の剥奪を正当化したともいえる。

「われわれが、あらゆる形の個体の行動の発生を理解し、その機構の多様性を知り、この機構の一つをよび起す種々の状況を整理したり、操作できるとき、われわれはもはや意味のようなことを必要としない。意味というのは、個体が今何を行っているのか、を教える一つの方法にすぎない(注35)」

「われわれ」が対象となる「個体」を操作できればいいのであって、意味は不要だというのは、対象とされる個人に対して行為の意味づけによって行為を促す動機づけを与えるという方法をとらない、ということである。つまり、人間が行為の意味を自ら理解し、納得することを通じて行為を実現するという道筋をとらず、いかなる動機や意味づけを個人が抱いてもよく、結果として、その行為を通じて「われわれ」が計画した目的が達成されればいいのであって、こうした意味での目的を達成できるような合理的な道筋を立てることが科学の任務だというわけである。「われわれ」とはもちろん、われわれのことではなく、資本や国家といった「彼ら」であり、常に目的は、彼らが私たちに与えるものとしてしか想定されない。

意味と行為のこの分離は、私が第1章で述べたように、資本主義における身体性の搾取からみたとき、意味の剥奪を正当化する「科学」としての役割を果たすことになる。つまり、意味を、人間の行為にとって不可欠な条件から排除することによって、人間の行為は、その人間に対して支配的な力を行使しうる者が操作するものとなることが最も最適な人間のありかただということになる。ただし、ワトソンは意味の真空状態を肯定したのではなく、意味を与件とした。その与件とは、資本主義の支配的なイデオロギーや倫理を定数として変化や変更可能なものとはせず、それ自体を習慣の体系に組み込んだものだ。そのうえで行動主義が関わる個人の行動を操作しようというわけだ。

行為の意味を与件とすることはできないし、間違ってもいる。行為の意味をめぐる社会意識の対立――資本のための勤労倫理か労働者の権利を獲得するための階級意識か――の現実をふまえれば意味は与件にはなりえない。

ワトソンは人間を「組み立てられた有機的な機械」とみなして、次のような観点から人間を操作可能な存在として考察する。

「一個人のパーソナリティ――彼が何の役に立つか、立たないか、また何が彼の役に立たないか――を研究するさいには、われわれは、彼が日常の複雑な活動をしているとき、彼を観察しなけでばならない。この瞬間や、あの瞬間ではなく、毎週毎週、毎年毎年、努力しているときも、誘惑されているときも、金持ちなときも、貧乏なときも、観察しなければならない。いいかえると、一個人のパーソナリティ、すなわち「正札」をつけるためには、店に招き入れ、できるかぎりの検査をしなければならない。そうすると、ついにわれわれは、彼はどういう種類の人間か――どういう種類の有機的な機械か――がわかるようになる(注36)」

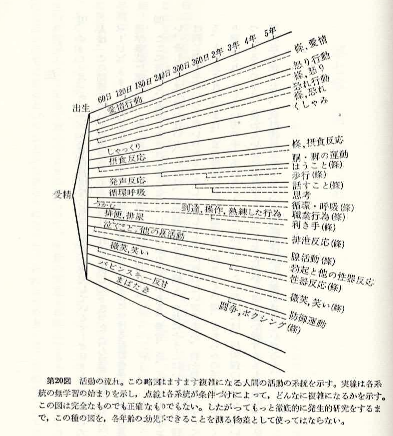

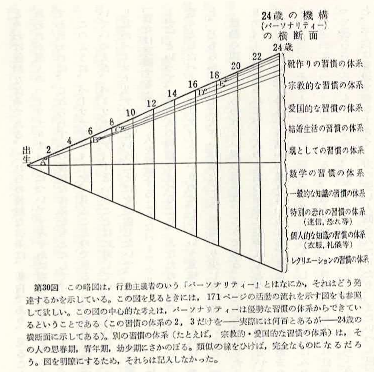

こうして「どういう人間機械が役に立つのかを述べ、その未来の能力について、社会が知りたいときはいつでも、役に立つ予言をすることが、行動主義者の科学的な仕事の一つである(注37)」というわけだ。では具体的にどのようにして人間機械を操作可能で将来に向けて学習効果をもたらすように解析しようとするのだろうか。彼は、個人の行動を生まれてから24歳まで詳細に観察してデータ化でき「あなたがすることができるあらゆることに対する習慣曲線」がプロットされているとする。図1にあるように人間の誕生から5歳までの生育過程を、生理的な身体のはたらきから喜怒哀楽の感情表現に至るまで多様な「活動の系統」を詳細にプロットできるという仮説をたてる。さらにこの仮説を成人年齢まで延長したものが図2になる。

個人のパーソナリティを構成する様々な「体系」がここでは例示されている。たとえば、靴職人として仕事をしている24歳の若者の場合であれば、靴作りの習慣の体系、宗教的な習慣の体系、愛国的な習慣の体系、結婚生活の習慣の体系などなどである。「この図の中心的な考え方は、パーソナリティは優勢な習慣の体系からできているということである」とし、例示はそのごく限られたものだけを示しているにすぎず実際には何千という習慣の体系があるという。

「あなたはすでに、夫婦の習慣の体系、両親の体系、大勢のまえでしゃべる体系、深淵な思想家の思想の体系、恐れの体系、愛の体系、怒りの体系のような、たくさんの体系にている。これらのすべてはもちろん広い一般的な分類だが、非常にたくさんの小さい体系に分解されるはずである。しかしこのような分類でさえ、われわれが示そうとしている事実についての概念をあなたに与えるのに役立つだろう(注38)」

つまりパーソナリティと呼ばれているものは実際には「われわれの習慣の体系の最終産物にすぎない」と定義する。パーソナリティを構成する数千の体系は相互に対等な関係にあるのではなく、これらのなかで「優勢な体系」としてワトソンが指摘するものが手を使う分野(肉体労働の分野)、咽頭の分野(言語の分野)、内蔵の分野(情動的な分野)だという。そして「これらの優勢な体系は、明白であり、見ることが用意である。そしてそれは、われわれが個人のパーソナリティについてすみやかに判断を下すとき、その拠りどころとして役に立つ。そしてわれわれは、これらわずかの優勢な体系をもとにて、パーソナリィを分類する(注39)」と述べている。

ワトソンは、パーソナリティを可視的で客観的に観察できるものとし、しかも多くの「習慣の体系」の総和だとみなした。このようにパーソナリティを理解することを通じて、人間の行動を支配し、将来の行動を予測可能なものとして操作しうるとする考え方を根拠づけようとした(注40)。

支配的な価値観を与件とした学問の科学性

ワトソンの行動主義の前提にあるのは、欧米の民主主義社会であって、独裁的な社会は想定されていない。しかし、彼が生きた時代は、実際には人種差別主義が公然と存在する時代のことであり、ジェンダーの価値観も家父長制的な旧態依然の時代である。このことが端的に示されているのが、彼の労働観だ。ワトソンは、労働者の労働意欲を刺激するために、賃金の増額や利潤の還元、責任ある地位につけるなどステータスによる刺激といった様々な手法があることを指摘する一方で、こうした刺激は慣れによって、その改善効果は低減するとも指摘している。その理由として、人間の怠惰と労働に対する誤った理解があるからだという。

「個人は最低の経済状態にせよ、集団のなかでどうにか暮していくことができると、改善をやめてしまうのが、人間の欠点であるように思われる。人間は怠け者だし、労働したい人は少ない。また現代の風潮は、すべて働くことに反対している。最小の労働と最大のだらしなさが、たいていの工場の現在の秩序である。労働者――支配人にしろ、職長にしろ、筋肉労働者にしろ――は、つぎの言葉で、このことを理屈づける。『おれは、自分のために働いているのではないので。なぜおれは、協同作業に身を粉にして働いて、だれか他の奴に自分の利潤のすべてをくれてやらなければならないんだ』。この人は、作業能力の改善、および作業習慣を発揮さす全身の機構は、自分自身のものだ、ということを見落としている。それらは、個人の所有物で、だれか他の人と共有しているものではない。青年時代に早く作業習慣を身につけること、他人よりも長い時間働くこと、他人よりも一生けんめい練習すること、こういうことは、今のところ、各界での成功者や転載をおそらくいちばん合理的に説明してくれるだろう(注41)」

ワトソンは、こうした労働者に対する理解を前提にすることはあっても、このこと自体を相対化しようとはしない。本能や遺伝といった生得的な性質を否定するにもかかわらず、「人間は怠け者だし、労働したい人は少ない」とあたかも人間が生来怠惰であるかのように述べている。興味深いのは、「現代の風潮は、すべて働くことに反対している」と書いている点だ。これは労働者のストライキなど資本に抵抗する労働運動が念頭にあっての言い回しだろうと推測する。「おれは、自分のために働いているのではない」という労働者の実感に言及していることからも明らかだと思う。実は、この観点は、ワトソンの行動主義の方法の矛盾と限界を示している。ワトソンのパーソナリティの枠組みは、客観的な社会環境が構築する数千に及ぶ「習慣の体系」から成り立っている。この「習慣の体系」こそが彼にとっての与件であって変更しえないものという前提にたっている。もし労働への否定的な態度が社会で支配的な場合、この労働への否定的な態度が「習慣の体系」を構成することになる。ワトソンの理論的な枠組みでいえば、労働を積極的に肯定するワトソンのパーソナリティを、労働を否定するような「習慣の体系」へと適応させるべきだろうが、むしろ逆に労働に関する「習慣の体系」を否定しようとする。もし、「習慣の体系」を否定するとすれば、どのように否定することが可能なのだろうか。ワトソンの行動主義にはこうした問題への対応の方法がない。というのも、そもそも行動主義の前提にある「習慣の体系」は、実験室に設置された人工的な環境をモデルにしていて、これは与件であって固定された条件であり、もっぱら変容の対象は人間(あるいは実験室であれば動物)なのだ。このことを社会にあてはめると、所与の社会環境は変えることのできなものだとみなされ、人間の行動をこの所与の社会に適合させるための最適な方法を探るのが行動主義だということになる。人間の行動の変化が社会を変化させるとしても、この人間と社会の関係の枠組みでは、既存のそれとの衝突のなかから、人間が意識的に社会の既存の習慣や価値観に挑戦して新たな「習慣の体系」を生み出すというダイナミックな社会変化をそもそも許容できないのだ。

現実の労働者の世界では資本が支配する労働過程への否定的な態度が支配的だったとしても、支配的構造の労働倫理のイデオロギーこそが習慣の体系であるかのようにみなされて、この支配的なイデオロギーに適合した行動変容を教育や習慣づけを通じて確立するための理論的な裏付けに行動主義が利用されることになる。ワトソンの行動主義が「習慣の体系」というもっともらしい行動規範をもちだしながら、そこにはこの学問の主体となる研究者や、この学問を政策や経営に応用しようとする者たちの価値観への客観的な批判的視点が完全に欠落することになる。

行動主義は、アメリカで、つまり、世界戦争の勝者として、支配者を支えた科学や思想が内包する問題が討議に付されるよりも、むしろこの勝者の世界で支配的な地位を占めた理論であることをもって、その学問的な意義についても当然のように主役の座をあてがわれた。ワトソンは、当然のようにしてパーソナリティの習慣の体系のなかに宗教的な習慣や愛国主義などを含めているが、実はパーソナリティの習慣の体系として諸個人が受容すべきこうした価値観そのものを与件とする考え方と、この与件としての習慣を教育によって諸個人に訓練をほどこすことによって行動を制御できるという考え方が肯定的に受け入れられたのは、ワトソンの行動主義が、20世紀のはじめから現代に至るまで、その支配的な価値観が根底から疑問に付される機会をもたなかったアメリカだったからかもしれない。戦前のドイツであれば、ワトソンの行動主義はナチズムに同調するパーソナリティの形成に寄与する心理学とみなされたかもしれない。ドイツは個人を集団に同調させるメカニズムを行動主義とは別の方法で開発したし、実は日本もそうである。ドイツや日本あるいは西欧諸国の集団への個人の動員の方法がアメリカと決定的に異なるのは、ナショナリズムの根源に、ある種の歴史的な近代以前との精神的連続性(神話)を定位させうる社会と国家の歴史的な経緯があったからかもしれない。アメリカは、移民による侵略に基づく国家として国家の起源を数千年遡ってその正統性を根拠づける物語を欠くことから、むしろ集団への統合の技術はきわめて人工的で操作可能な人間の機械的な側面に依存することが必要だったのかもしれない。こうした特異性がアメリカを中心として築かれてきた20世紀の操作主義的な思想に基づく技術の極端な発達を促したともいえる。

行動主義は、外部から制御したり操作することが不可能な人間の側面を捨象して、目的を達成することを可能にする行為の機械的な再現の特化することによって、人間を操作可能な対象にできるとみなすもので、科学的管理法や人口管理のための人間のデータ化といった先行する実務的な経験の延長線にあるものといえる。その後スキナーによってより洗練された「科学」の装いを獲得するが、彼らの理論的な枠組は、実験によって検証可能な枠組から理論の枠組を逆算するようなところがあり、もし現代のような深層学習やAIによる擬似的な「心」の再現を可能にするような実験環境があったとすれば、その枠組も大きく変ったかもしれない。

道具的理性――資本主義的理論と実践の統一

プラグマティズムもまた19世紀末に登場した行動(ギリシャ語のプラグマ)に着目したチャールズ・パースの哲学を淵源とし、ウィリアム・ジェームズによって発展させられたアメリカ資本主義を支える思想となり、行動主義と近縁性をもつ。ジェームズはパースを紹介しながら「およそ一つの思想の意義を明らかにするには、その思想がいかなる行為を生み出すに適しているかを決定しさえすればよい。その行為こそわれわれにとってはその思想の唯一の意義である(注42)」とした。行為によって実証しえない思想には意味がない、あるいは思想は行為を生み出すうえで有用な役割を果たしえるものとなったかどうかだけが思想の意義だという。

『プラグマティズム』(1907年)のなかで、ウィリアム・ジェームズはプラグマティズムが伝統的な哲学とどのような点で決定的に異なる思想なのかを、パースを紹介するかたちで、次のように端的に指摘している。

「およそ一つの思想の意義を明らかにするには、その思想がいかなる行為を生み出すに適しているかを決定しさえすればよい。その行為こそわれわれにとってはその思想の唯一の意義である。(略)或る対象に関するわれわれの思想を完全に明晰ならしめるためには、その対象がおよそどれくらいの実際的な結果をもたらすか(略)いかなる反動をわれわれは覚悟しなければならぬか、ということをよく考えてみさえすればよい(注43)」

つまり、実証可能な現実の裏付けをもたない抽象的な言語の概念や原理を否定する。絶対者や根源の存在も否定する。だから、「事実、行動および力に向かう」もののみだけを前提にする。真理についてもデューイとシラーを引きながら、哲学や学問が主題にしてきた物事の根源や本質あるいは真理といったことには関心を寄せないか、あるいは、最適な行為を実現するための手段となりうるような観念を真理と呼ぶ。

「プラグマティズムが真理の公算を定める唯一の根拠は、われわれを導く上に最もよく働くもの、生活のどの部分にも一番よく適合して、経験の諸要求をどれ一つ残さずにその全体と結びくものということである(注44)」

したがって、目的が与えられること自体、あるいは目的意識をもつこと自体が何に由来するのかについては、ある種の形而上学的な事柄であってもよく、神への信仰のように、その実在が疑わしいものであっても、それが現実に力をもつものであれば、そこに真理の作用をみようとする。他方でジェームズは神を否定する無神論者の生き方が実感としては理解できない。彼にとって神は経験しうるものであるのに対して、実感しえず言葉でしかないものは無意味だと否定する。彼が自分の存在を意味あるものにするには、この世界に経験しうるものとして創出すればいいことになる(注45)。世界を操作可能なものとして、自らの意志の下に従属させうるような力をもつことが、まさに、真理の体現者になる。強固な操作的な世界観が有神論と結び付き、世界を変えうる力への強固な信念を築いているように思う。これは、私のいう意味の剥奪を、支配者の側から眺めた意味の世界だといってもいい。世界を変えることを哲学の主題に据えたマルクスと対極の立場から世界を変えるための主導権を握ることを企図する思想がプラグマティズムにはあり、これがコンピューターを社会制御の手段として支配的な技術へと発展させるうえで重要な社会的背景をなしたとみることができるだろう。

行動主義もプラグマティズムも、思想あるいは理論の有効性は、設定された目的に対して最適な手段を提示できるような現実的な効果によって評価される。これはある種の理論と実践の弁証法的統一の見本だろう。もともと弁証法には既存の秩序を維持しながら、その内部に必然的に生じる矛盾と対立という秩序を揺がす諸要因を秩序の内部で調整して抑え込むために必要な思想的な技法という側面がある。

理論と実践の資本主義的統一の可能性を主張した行動主義やプラグマティズムと違って、マルクスの唯物論は、思想や理論を目的実現の手段とみなすのでもなければ、意識や普遍的な真理の役割を否定することもない。そしてなによりも理論が抽象的な論理構造をもつことの意義を否定しない。だから、資本主義批判の方法は、人々の意識や常識、あるいは習慣からなる経験的で具体的な出来事の集合でもなければ、実証主義のように事実やデータとされる事柄の集合から論じることもできないのであって、歴史性をもつ構造としての理論的抽象性をともなって論じることは避けられない。マルクスが対象とした資本の価値増殖をめぐる一連の概念、価値の概念をはじめとして、価値の実体としての抽象的人間労働や剰余価値といった概念は、いわゆる経験によっても統計などのデータによる実証によっても証明可能なものではない。しかし、神や形而上学的ななにものか、あるいは超越的な普遍的ななにものかなのではなく、現実の社会の具体的な事実からの理論的な抽象に基づいて導かれた資本主義の構造認識の所産である。この意味で、きわめて特異な唯物論なのだ。

「フォイエンルバッハにかんするテーゼ」のなかのマルスクの言葉として最も有名なもののひとつが11番目のテーゼ、「哲学者たちは世界をたださまざまに解釈してきただけである。肝腎なのはそれを変えることである」だろう。この言葉の含意は観照的な哲学への批判であると同時に、実践の意義も否定していまある世界を変ええないものとして前提にするような態度を否定し、世界を変えうる行為としての人間の実践に明確に焦点を定めていることだ。だから、行為主体としての人間を客体としてだけ捉えるような唯物論を否定し、「感性的人間的な活動、実践として、主体的にとらえ」ること、こうした人間の活動こそが、「対象的活動」、つまり世界を対象として世界のありかたにはたらきかけて、世界を変える活動であるという側面を重視して、従来の(フォイエルバッハがその代表とみなされたわけだが)唯物論を批判した。

そしてもうひとつ重要な観点は、社会のなかの個人を孤立した個としてではなく「現実性においてはそれは社会的諸関係の総体」であり、その本質は「類としてのみ、内なる、無言の、多数個人を自然的に結び合わせている普遍性としてのみとらえられる(注46)」(第6テーゼ)とみる点だ。個人の人間性(あるいは行動主義でいうパーソナリティとあえて読み替えてもいいかもしれない)は、社会的諸関係の総体でありながら、この社会的諸関係に対して諸個人は、能動的な行為主体としてはたらきかけることによって、もの関係の総体を変革する潜勢力の担い手ともなる。このような担い手であることを通じて、諸個人は、単なる「個」ではなく、類的な本質の担い手として普遍性と不可分な存在にもなる。マルクスがフォイエルバッハを念頭に置いて述べたときの問題意識は宗教的な人間観への批判であり、人間の本質を現実の世界を変革することに関わらないところで構築された観念の世界に求める考え方が、結果として既存の世界を正当化し延命させることに加担していることを批判した。かつて宗教が占めた位置を資本や国家が占めるようになったことを念頭に置けば、マルクスの批判はそのままプラグマティズムや行動主義にもあてはまる。宗教的な感情のかわりに支配的構造の心情(利潤と貨幣物神と愛国心)を人間性に解消するような立場である。人間であることとは支配的構造の価値を肯定することであり、この前提を承認したうえで成り立つパーソナリティと習慣が唯一肯定される現実をなすということである。

マックス・ホルクハイマーは、そのほとんどをプラグマティズム批判に捧げた『理性の腐食』のなかで、行為は、それが健康、休息、労働に寄与しうるような場合にだけ「合理的」とみなされるような行為の道具化を招く「形式的理性」を徹底して批判した。こうした合理性が、かつては客観的理性、権威主義的宗教、形而上学に担われていたとすると、近代産業社会では「無名の経済的装置の物象化機構によって引き継がれた」のであり「生産的労働であれば尊敬されるべきであるということ」「実際、それが人生を送る唯一の認められた在り方」であって「結果として収入をもたらすものであれば、どんな職業も、どんな目的の追求も生産的と呼ばれるのである(注47)」と指摘した。こうした行為の道具化は、これと対応して思考や意識そのものの放棄をもたらすことになる。『啓蒙の弁証法』のなかで「思考が数学、機械、組織といった物象化した形をとって思考を忘れる人間に復讐をとげる」として次のように述べている。

「この思考を放棄することによって、啓蒙は自己自身の実現を断念してしまった。啓蒙はすべての個別的なものを自己の制御下に起くことによって、事物に対する支配として逆に人間の存在にはねかえってくる自由を、概念的には捉えがたい全体に手に譲りわたしてしまった。社会は人の意識を喪失させることによって思考の硬化をもたらす(注48)」

問題はこうして意識をめぐって、どのように闘争の陣形を構築しうるか、というマルクスがフォイエルバッハに関するテーゼで提起した問題がやはりここでも提起されるのである。真の革命的実践の成否は、このような意識喪失に逆らう理論の不屈さにかかっている(注49)」

プラグマティズムや行動主義が意識の問題を無視するという方法を通じて、支配的な意識とそれへの同調を当然の与件とし、このような支配的な意識からの逸脱を機械的に矯正して調整、制御する技術に合理性や真理をあてがい、社会的な矛盾――当時の文脈でいえば労働者による組織的抵抗――を、支配的な秩序を維持するという目的を実現するための手段を通じて、制度内「解決」を正当化した。しかし、そうだとしても意識の問題は解決されたわけではなく、ただ棚上げされたにすぎない。この棚上げが、ホルクハイマーやテオドール・アドルノが危惧したように、文字どおり物象化された資本主義の大衆文化のなかに溶解してそれ自身の抵抗の根拠を獲得できなければ、大衆消費社会もまたファシズムと同じ帰結を招くことになるかもしれない。現実の歴史は、アドルノやホルクハイマーが危惧したような悲観論を半ば実現しながら、彼らが予想しなかった別の矛盾や問題を資本主義の内部から生み出すことになるが、これはのちに論じることにしよう。

こうして、ホレリス・マシンが体現した人間の意識や思考といった雲をつかむような側面を無視して数値化やデータ化が可能な「人間」を通じて制御の力を大量の人口に対して行使しようとする権力の技術と、この技術を正当化する思想としてのプラグマティズムや行動主義が、やはりその内に包摂しえなかった意識の問題が残ることになる。この残された問題こそが20世紀資本主義がその支配の戦略の中心に据えた問題でもあった。

行為と動機――行動主義と刑罰

監視社会批判では、国家権力による監視が何を目指すものなのかをどのように論じるのかによって、いくつかの異なる考え方が生まれる。フーコーの『監獄の誕生』の議論以降、監視とはオーウェルの『1984』のようなイメージよりも、むしろ教育や規律訓練を通じた自発的な同調行動の形成を促すメカニズムに注目が集まってきた。このことを具体的な刑罰の問題として考えるとき、刑罰が応報刑なのか教育刑なのか、という論争とも関わることになる。ワトソンの議論には犯罪者に対する行動心理学のアプローチが含まれている。ここでは、ワトソンの議論を日本の刑法学が戦前から議論してきた客観主義と主観主義の対立を絡めてみておきたい。

ワトソンの行動主義は、人間を環境のなかで学習させて変えることが可能であるとみなし、本能や遺伝による変えることができない要因を否定する。ワトソンによれば、意識も記憶もその存在を証明することができないものだという。この徹底した操作主義は、監視社会のイデオロギーとしてはうってつけだが、全く評価の余地がない議論かというと実はそうともいえない。とくにワトソンが人間が犯す犯罪に関して述べている主張には、検討すべき論点がある。

ワトソンは、その論理的な帰結として、ロンブローゾのような犯罪学者が主張するような犯罪者の性格を遺伝的な体質に還元する考え方を受け入れない。「情動とよばれている複雑な反応型が遺伝だという証拠がないことを知らなければならない(注50)」と述べ、情動は遺伝ではなく、習慣の型であって後天的に作られるものだと主張した。したがって、犯罪に対する刑罰についても、犯罪者への報復あるいは苦痛を与えることを目的とする懲罰ではなく、更生の手段とみなすべきだという立場をとる。つまり、習慣のパターンを変えることによって、いかなる犯罪者であっても更生させることが可能だと考えたのだ。犯罪を犯すような「社会的に訓練されていない人」について次のように言う。

「訓練所に入れられるべきだ。さらにまた、この期間中は、彼らは、集団の他の成員に危害を加えることのできない場所におかれるべきだ。このような教育や訓練は、10年から15年、あるいはそれ以上かかるかもしれない。彼が再び社会に入るのに適した訓練を身につけることができないなら、彼は常に再訓練をうけるべきだし、逃亡できない大きな工業施設や農業施設で、毎日パンを手に入れられるようにされるべきだ。どんな人間も――罪人も、そうでない人――も、空気、太陽、食物、運動、あるいは快適な生活状態に必要な他の生理学的因子をとりあげられてはならない。他方、一日12時間熱心に仕事をすることは、どんな人にも有害ではないだろう。こうして追加訓練のために隔離された人は、行動主義者の手もとにおかれなければならないのは、もちろんである(注51)」

こうして彼は、警察制度は残されるべきとする一方、「訓練施設」の充実によって「刑法を完全になくしてしまう」こと、「刑事弁護士、法律の(刑事上の)判例、犯罪人を裁く法廷をなくしてしまう」ことが可能だと言う。「私は逸脱者を取り扱う現在の報復説、あるいは刑罰説(宗教的な一理論)が、条件情動反応を作ったり、こわしたりすることについて、われわれが知っている事実に立脚した科学的な一理論にとって代わるなどとは考えていない(注52)」と結論づけた。

ワトソンのこうした考え方は、そもそも犯罪行為をその行動が社会の法から逸脱しているかどうかだけで判断し、その動機を問題にするのではなく「社会的に訓練されていない人」として問題にする。一般に犯罪行為に対して、その動機が問われがちだ。こうなると、犯罪に対する処罰は、その動機を含めて処罰することになる。動機を処罰対象にするということは、行動に至らない場合であっても、動機があるだけでも犯罪とみなされかねない側面をもつ。つまり行動以前の内心への権力の介入を認めてしまう余地を残すことになる。ワトソンはこうした考え方をとらなかった。

犯罪を処罰するとはどのようなことなのか、行為を処罰することなのか、それともその動機も含めて処罰の対象とすべきなのか、という問題は刑法では重大な争点になる。事実日本の場合でも戦前から客観主義と主観主義(注53)、あるいは旧派と新派の対立として争点になってきた論点と重なるところが多くみられるが、ワトソンのように刑法の廃棄を主張する論者は私の知る限り登場したことはない。ただし、日本の主観主義刑法の立場は、動機へのはたらきかけこそが刑罰の主要な目的であって、刑罰に教育的な意義を見いだそうとする立場であり、逆にワトソンに近い客観主義刑法の立場は、応報刑の立場をとりがちであり教育刑の効果を疑問視することにもなっている。日本の戦前の客観主義刑法の立場をとった者たちは、瀧川幸辰のように、犯罪をめぐる客観的な社会情勢に関心をもった。瀧川は次のように書いている。

「刑法の社会的防衛任務は、ここでは崩壊過程に踏み込んだ資本主義社会を、大波のように押し寄せて来る大衆運動から、防衛することでなければならない。防衛の相手は従前の窃盗、強盗、等々の非組織的犯人ではなく、鋼鉄の組織をもつ無産大衆である(注54)」

客観主義刑法がその客観性の基礎に、階級社会論と階級闘争の現実を承認したうえで、こうした資本主義の客観的な矛盾に対して刑法が日本の権力体制を防衛する任務を担うとした。瀧川の議論には情緒的な日本の国体への心情的同調の感情は希薄であっても、国家の体制を防衛することの意義を論じる立場をとることができることを示している。ここにある種の学問の客観性の限界があったといえる。とはいえ瀧川は戦時期も国家主義とは一線を画したともされており、この点が他の客観主義刑法学者との違いともいえると評価されている。他方で主観主義の立場をとる刑法学者は、戦時期に国家主義を体現する立場を明確にした。日本法理と呼ばれる独特の国家主義刑法が主張されることにもなる。客観主義刑法学者は、その応報刑を肯定することから、国家主義を肯定し、他方で主観主義は教育刑の肯定にみられるように思想転向を肯定することから、国家主義へと傾く。

ワトソンの行動主義は、個人の意識や価値観といった内面を不問に付すか、これを外形的な行動や観察可能な現象に還元して、人間を「機械」にたとえたように、外部から操作可能な主体とみなすことを通じて、内面の問題に踏み込むことなく、人間を操作可能な対象へと改造する道を見いだそうとした。規範や法から逸脱する人間に対して、応報刑が苦痛を与えることを目的とすることにワトソンは意義を見いださなかったとはいえ、教育によって慣習的な行動を社会の規範に従わせることが可能だとするワトソンの発想はパブロフの犬の実験のように、教育と訓練によって行動を制御しようとするその意図には、応報刑に劣らない力の行使が教育の名のもとに正当化される要素を内在させていた。戦前の日本の刑法における刑罰と規律・訓練との関係は、結果として行動主義の方法ときわめて類縁性が近い発想をもっていたともいえる。行為の意図よりも行為そのものの違法性を問う客観主義刑法の観点と教育による更生の可能性を刑罰の意義とする主観主義刑法の観点は行動主義と重なり合うが、客観主義刑法の刑罰を応報刑とする立場や主観主義刑法の犯罪を動機や意図と関わらせようとする観点は行動主義とは対立する。だが、このねじれは現象面でのことであって、実際にはそうではない。

日本の刑法思想は、人間の心理や意識を問題にできる枠組みをもっていない。戦前刑法を取り巻く国家状況、とりわけ治安維持法以降の国家主義とファナティックな愛国主義の時代が戦後の民主主義的な価値観からみると特異な時代として現代とは異質な時代とみなされるために、当時の時代に同調する主観主義刑法の異質性が目立ってしまう。とくに思想犯に関しては、そもそもその意図や意識、動機が処罰の重要な要素であり、だからこそ思想信条を抑圧するものと理解され、教育刑とは転向を促すことによって、支配的な秩序への同調行動を形成することの異常性に注目が集まりやすい。現代の価値観からすると肯定しがたいイデオロギーに犯罪者を教育によって変えることは、思想教育、思想的な更生措置として、刑罰としての教育の異常さが理解されやすい半面、現代社会のなかで、その社会の支配的なイデオロギーが肯定的に受容されている場合、こうした社会の価値観に刑罰としての教育によって犯罪者を再教育することは、社会復帰による更生の好ましいありかただとみなされがちだ。しかし、どちらの場合であれ、支配的な価値観に基づく社会行動から逸脱した者を既存の秩序のなかに抑え込むことでは変わるところがない。動機ではなく行為の結果が法を逸脱しているというところに着目して刑罰を与える場合、それが応報刑にような苦痛を与える場合であれ、教育刑のような人間の適応能力を利用する場合であれ、結果として現象する刑罰は当事者に対する権力による力の行使であり、その行使が当事者に肉体的な苦痛を介して行動の変容を強いるのか、それとも精神的な苦痛を介してそうするのか、あるいはその両方の調合の具合なのかという違いにすぎないともいえる。

ワトソンは、精神病に対しても異論を唱えた。精神病は、そもそも「精神」を前提したものだとして批判して、パーソナリティの病、行動の病、行動障害だとみなし、遺伝や体質といった要素を否定する。しかし、刑法の否定の主張とともに、1960年代に登場する反精神医学や監獄廃止の議論とはある意味で関心のありかたが全く異なる。再学習、再教育を重視するある種の集団的な再教育キャンプのような洗脳を肯定しかねない危うい考え方がひそんでいる。ワトソンは次のように言う。

「パーソナリティを徹底的に変える唯一の方法は、新しい習慣が形成されねばならないように環境を変えて、その人を作り直すことである。習慣が完全に変えられば変えられるほど、パーソナリティは変化する」「将来われわれは、パーソナリティを変える上に役立つ病院をもつだろう。というのは、花の形を変えることができるほどらくらくと、われわれはパーソナリティを変えることができるからである(注55)」

パーソナリティを変えることができないとみなされた人間はどうなるのだろうか。また、どのように変えることが正しい措置だとされるのだろうか。ワトソンのこの確信は、逸脱した人間の存在を認めないことにはならないか。逆に、こうしたパーソナリティを変えたり環境を変える側の動機や意図を一切問わないような主張は、結果として権力者の動機や意図を不問に付すことになる。コンピューター監視社会が目指そうとしているパーソナリティと社会との理想的な関係モデルはこのワトソンの再教育プログラムだといっても過言ではないだろう。新たな習慣の形成を人工知能の現代であれば、それが人間ではなく、機械によって実現されうるものとして、事実上社会が受け入れている。あるいは、再教育を効率的に実施するために、徹底した環境の変化を実現する技術として、人間の知覚を回避して直接脳神経に作用するような教育方法がとられることがあってもいいのではないかという発想に帰着しつつあるように思う。人間の行為と目的の意味は、こうした発想のなかで、文字どおり、主体から剥奪されることになる。

注

(1)エドウィン・ブラック『IBMとホロコースト』宇京頼三訳、柏書房、2001年、63ページ

(2) Denkschrift zur Einweihung der neuen Arbeitsstätte der Deutschen Hollerith Maschinen Gesellschaft m.b.H. in Berlin-Lichterfelde, January 8, 1934, pp. 39–40, USHMM Library.ブラック前掲書による。

(3)前掲ブラックによれば、アメリカとの開戦以降、デホマクは表向きアメリカ本社とは切り離され、アメリカへの送金も停止された。

(4)ホレリス・マシーンの開発者、ホレリスはもともとIBMの技術者だったわけではない。紆余曲折を経てIBMにこのマシンの販売を委ねた経緯はブラック前掲書を参照。

(5)ブラック前掲書379ページ。一般的なパンチカードシステムは、カード穿孔機、カード分類機、カード照合機などの機械から構成されていた。カード穿孔機(punch)とは、タイプライターの印字部を穿孔機構にしたものである。単に穿孔するだけのものとカードに印字ができるものがある。1枚のカード穿孔途中でエラーがあると、そのカードを廃棄して打ち直す必要がある。カード分類機(sorter)とは、カードの特定カラムを指定して、その穿孔位置によりそれぞれのホッパーに分類する機械である。これを何回もおこなうことにより複数のカラムにわたるソートができる。カード照合機(collator)とは、ソートされているかどうかを確認する機能やある条件に合致するカードだけを取り出す機能をもつものである。ソートされている2組のカード群を一つにまとめるマージ機能をもつものもある。作表機(tubulator)会計機 ソートしたカード群を読み込んで、「金額=数量×単価」程度の簡単な計算をして、小計・中計・大計を計算して作表する。これらの処理内容は配線によるプログラムで指示される。合計穿孔機(summary punch)処理が複雑な場合は、最初の処理で集計結果をカードに穿孔して出力し、それを入力として編集処理をおこなうこともある、その穿孔をおこなうものを合計穿孔機という。(パンチカードシステムの歴史 http://www.kogures.com/hitoshi/history/punch-card/index.html)

(6)ブラック前掲書380ページ

(7)ヘザー・モリス『アウシュヴィッツのタトゥー係』金原瑞人/笹山裕子訳、双葉社、2019年、参照

(8)ブラック前掲書381ページ

(9)1925年、日本に初めてIBMのホレリス式統計機械を設置(日本陶器) https://www.ibm.com/ibm/jp/ja/history.html

(10) James W. Cortada, The Rise and Fall and Reinvention of a Global Icon, The MIT Press, 2019, p.128

(11) Cortada前掲書153ページ。ちなみに、第二次世界大戦中、IBMは驚異的な収益をあげる。1939年から45年までにIBMの総収入は3倍に膨れ上がった。従業員数は2倍になり、事務機械産業最大の企業になる。トーマス・G・ベルデン/メルバ・R・ベルデン『アメリカ経営者の巨像――IBM創立者ワトソンの伝記』荒川孝訳、ぺりかん社、1966年、224ページ参照

(12)ブラック前掲書367ページ

(13)Peter E. Greulich、The Story of Machine Records Units (MRUs) https://mbiconcepts.com/the-story-of-world-war-ii-and-machine-records-units-mrus.html

(14)Columbia University Computing History; A Chronology of Computing at Columbia University http://www.columbia.edu/cu/computinghistory/#sources

(15)Little, S.E. and Grieco, M.S.(2003). From Bletchley Park to the NSA: scientific management and “surveillance society” in the Cold War and beyond. In: Critical Management Studies 3 Conference, Stream 9: Cold War and Management, 7-9 Jul 2003, Lancaster University, UK.

(16)Ibid.

(17)ブラック前掲書375ページ

(18)Thomas N. Tyson and Richard K. Fleischman, “Accounting for Interned Japanese-American Civilians during World War II: Creating Incentives and Establishing Controls for Captive Workers” https://www.accountingin.com/accounting-historians-journal/volume-33-number-1/accounting-for-interned-japanese-american-civilians-during-world-war-ii-creating-incentives-and-establishing-controls-for-captive-workers/

(19)訴訟については、 Barnaby J. Feder,”Lawsuit Says I.B.M. Aided The Nazis In Technologyl,” New York Times, Feb. 11, 2001 https://www.nytimes.com/2001/02/11/world/lawsuit-says-ibm-aided-the-nazis-in-technology.html?mcubz=0

(20)”IBM Statement on Nazi-era Book and Lawsuit,” https://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/1388.wss;

(21)United States Holocaust Memorial Museum, “LOCATING THE VICTIMS” https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/locating-the-victims

(22)JAMES W. CORTADA, IBM: The Rise and Fall and Reinvention of a Global Icon, lMIT Press, 2019、参照。とくに第五章参照。

(23) ANTHONY J. SEBOK, “IBM AND THE HOLOCAUST: The Book, The Suit, And Where We Go From Here,” https://supreme.findlaw.com/legal-commentary/ibm-and-the-holocaust.html

(24)クァドゥルーンは4分の1が黒人、オクトルーンは8分の1が黒人を指す。差別的な意味合いをもつ言葉。

(25)Herman Hollerith, “The Electrical Tabulating Machine,” Journal of the Royal Statistical Society, Vol.57, No.4 (Dec., 1894)

(26)F・W・テーラー『科学的管理法』上野陽一訳・編、産業能率短期大学出版部、1976年、小倉利丸『支配の「経済学」』れんが書房新社、1985年、参照。

(27)ミシェル・フーコー『性の歴史』第1巻、渡辺守章訳、新潮社、1986年、35ページ

(28)フーコー前掲書115ページ

(29)フーコー前掲書116ページ

(30)フーコー前掲書119-120ページ

(31)J・B・ワトソン『行動主義の心理学』安田一郎訳、河出書房、1968年、15ページ。なお、早い時期のワトソンやスキナーなどの行動主義批判としては、アーサー・ケストラー『機械のなかの幽霊』、日高敏隆、長野敬訳、ぺりかん社、ノーム・チョムスキー「言語行動」、『言語 フンボルト/チョムスキー/レネバーグ』、岩波書店、所収、参照。なお、本章ではスキナーやパース、デューイといった行動主義、プラグマティズムの重要な論者にはほとんど言及していないが、コンピューター科学を支えるイデオロギーの問題を網羅的に論じることは別途課題としなければならないと考えている。

(32)ワトソン前掲書28ページ

(33)ワトソン前掲書118ページ

(34)ワトソン前掲書306-307ページ

(35)ワトソン前掲書308ページ

(36)ワトソン前掲書232-233ページ

(37)ワトソン前掲書233ページ

(38)ワトソン前掲書336ページ

(39)ワトソン前掲書338ページ

(40)行動主義をワトソンで代表させる方法には異論があるかもしれない。特に本書のように「意識」に重要な位置を与えようとする場合、同じ行動主義であってもG・H・ミードのような観点を取り上げるほうが好ましくはないだろうか。たぶん、現代のAIからニューロテクノロジーの時代であれば、自我と社会心理(ここにAIなどのコンピューターテクノロジーが含まれる)は重要な課題だが、ここに至るまでの道程のなかで、コンピューターが苦手としてきた「「意識」を排除して、もっぱら人間を操作可能な対象とみなすことで成り立ってきたのがコンピューターが主導的な役割を果たす資本主義社会である。この意味で、ワトソンの行動主義には無視しえない意義がある。

(41)ワトソン前掲書261ページ

(42)ウィリアム・ジェームズ『プラグマティズム』桝田啓三郎訳(岩波文庫)、岩波書店、1957年、52ページ

(43)ジェームズ前掲書53ページ

(44)ジェームズ前掲書88ページ

(45)ジェームズ「哲学的概念と実際的効果」、チャールズ・サンダース・パース/ウィリアム・ジェイムズ/ジョン・デューイ『プラグマティズム古典集成――パース、ジェイムズ、デューイ』所収、植木豊編・訳、作品社、2014年、参照

(46)『マルクス・エンゲルス全集』第3巻、大月書店、1963年、593ページ

(47)マックス・ホルクハイマー『理性の腐蝕』山口祐弘訳、せりか書房、1987年、51ページ

(48)アドルノ/ホルクハイマー『啓蒙の弁証法――哲学的断想』徳永恂訳(岩波文庫)、岩波書店、2007年、86-87ページ

(49)アドルノ/ホルクハイマー前掲書87ページ

(50)ワトソン前掲書202ページ

(51)ワトソン前掲書230ページ

(52)ワトソン前掲書230-231ページ

(53)中山研一の説明によれば、以下のとおり。客観主義とは犯罪を「外部的な行為とその結果を重視するという考え方」で「この思想的な基礎は、犯罪を人間の外部的な行為による侵害結果の惹起として客観的かつ事実的にとらえることによって、意思や移送の処罰を拒否し(行為原理)、処罰範囲を客観的に限界づけようとする」(『口述刑法総論』成文堂、2007年、21ページ)。主観主義とは「行為者の犯罪的は性格を重視」し「行為者の主観的な意思や性格が客観的な犯罪行為およびその結果を『徴表する』ものとしてとらえる」(同書23ページ)。中山研一『刑法の基本思想』(成文堂、2003年)も参照。

(54)瀧川幸辰『刑法読本』改訂版、大畑書店、1933年、15-6ページ。引用箇所はほとんど伏せ字であるため中山前掲『刑法の基本思想』から原文を再引用した。

(55)ワトソン前掲書370ページ

Copyright Toshimaru Ogura

本ウェブサイトの全部あるいは一部を引用するさいは著作権法に基づいて出典(URL)を明記してください。

商業用に無断でコピー・利用・流用することは禁止します。商業用に利用する場合は、著作権者と青弓社の許諾が必要です。