久禮亮太 (久禮書店〈KUREBOOKS〉店主。あゆみBOOKS小石川店の元・店長)

こんにちは、久禮書店です。マルベリーフィールド というブックカフェがあります。私はこの店の書棚を作るという仕事をいただき、選書・発注から、棚に並べる作業までを任せてもらいました。また現在も継続して、棚のメンテナンスや品揃えの変更をしています。

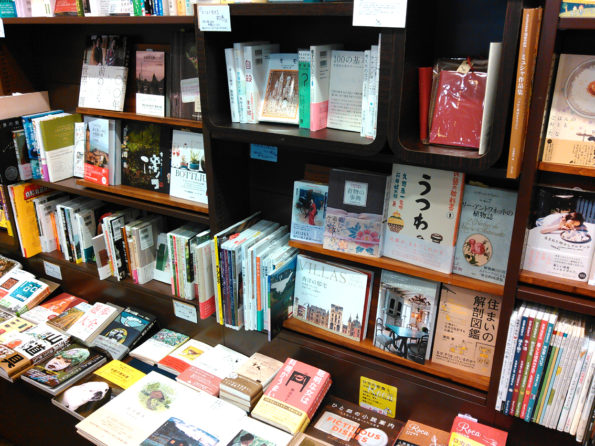

マルベリーフィールド外観 書棚は、店の内装に溶け込むシックな茶色に塗装されていますが、新刊書店で多く導入されているのと同型のスチール什器で、一般的な規格と同じ80センチ幅の棚で6段組みのものが10本、店奥の角地にL字の壁面に沿って置かれています。書籍を棚にぎっしり背挿しにするのではなく、表紙・カバーを見せる面陳を多用してゆとりがある置き方をしていますが、1,000冊以上は在庫できます。

「親子の時間」

「私は私の身体を知らない」

「成熟と死について考える」

「都会暮らしもサバイバル」

「人生の位置エネルギーと運動エネルギー」

「サイエンスとアートが世界を再魔術化する」

「世界の仕組みを大掴みにする」

「お金と時間・人生をドライブする両輪」

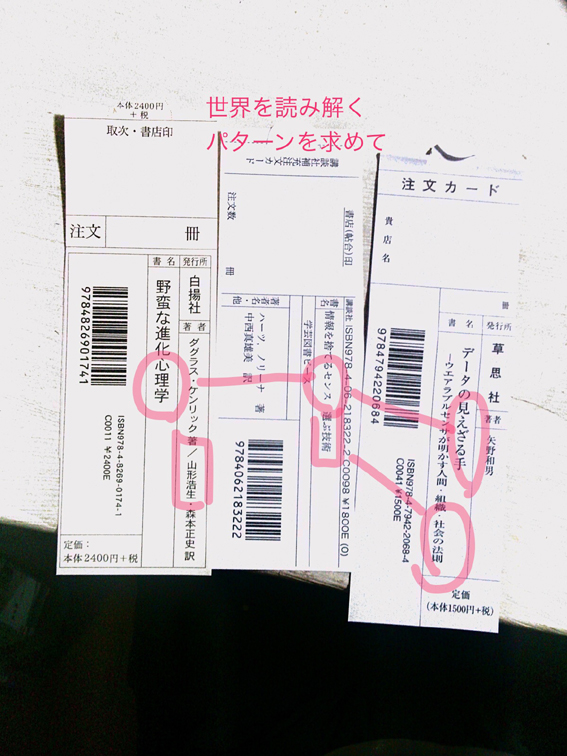

前職で日々、書籍の売り上げスリップをチェックしていました。まとめ買いしてくださった際には、そのスリップを束にしておき、あとからその買い方に対してキャプションをつけてためておくという作業を続けていました。今回の文言の多くは、そのときの言葉を使っています。

これらのグループは、できるだけあいまいな括り方にしておきました。それは、メッセージや文脈のもとに棚が固着してしまうことを避けたいと思ったからです。文脈棚のテーマの数々を更新していくことや、既存のテーマに沿わない本を日々組み込んでいく作業は、日常業務のなかでは滞りやすいものです。それに、買ってもらうための棚は、売れ方の予測や売ろうとする勢いが冊数や置き方で表現されているべきだし、お客様の反応次第で変化していくべきだと思ったからです。

*

店のオーナー勝澤さんは、いつも柔軟な姿勢で私の意見を聞いてくださいます。私が店の客層を理解するまでの試行錯誤の期間を、何も言わずに許容してくださっていると勝手に解釈して、ありがたく思っています。それだけに、私自身がこの店にあった品揃えを、今後の継続的な関係のなかで見つけなければいけないと思います。

*

このバランスについて考えることは、カフェではありませんが、前職のあゆみBOOKS小石川店でも同じでした。

*

マルベリーフィールドでも、これからの売り上げスリップを見ながら、ちょうどいいバランスを求めて提案していきたいと思っています。

*

前職で見つけた答えの一つは、アウトレット・ブックスのコーナーを店の外と中に作り、動線をつなげることでした。

*

マルベリーフィールドでも、アウトレット・ブックスを販売しています。店の雰囲気に合うアート・ブックや洋書絵本を中心に、雑貨のような感覚で見て楽しめて、気軽に手に取ってもらえるようなセレクトをしています。まず見栄えのよさがあり、そのうえで、いいものが安いというお楽しみもあるという狙いです。店のオーナーである勝澤光さんにあゆみBOOKSの事例を紹介したところ、すぐに私の意図を読み取ってくださり、テラス席と入店してすぐの棚にコーナーを作ってくれました。

選書と調達は私が担当しました。仕入れ先は、おもに神保町の八木書店です。老舗古書店であり、新刊取次とバーゲン本卸問屋も兼ねる八木書店の本社にはバーゲン本の店売所があり、膨大な在庫から現物を手に取って選ぶことができます。私は、和書バーゲン本はこちらから、洋書は八木書店ともう一社、Foliosという業者から仕入れています。

*

そこで、この店の成り立ちについて、少しお話しします。このお店が、小さいながらも、というより小規模だからこそ機敏に、商売の形を変化させてこられた経緯はとても興味深く、本屋をやるうえでも参考にしたいと思うからです。また、その柔軟さを模倣しようとしたときに、書籍の流通制度や取引条件の問題を考えざるをえないと気づかされるからです。

*

実際、カフェや雑貨屋、美容院など、本を扱いたいという声をよく聞きます。しかし、仕入れにかかる煩雑な事務作業や、取引条件、在庫リスクなど、様々な制約があり、なかなか実現できません。私たち書店員は、日常的にそれらと向き合ってきました。では、いろいろな店の条件に合わせて、選書をして調達までする選書家兼仲卸業というやり方もあるのではないかと、最近は考えています。実際、児童書のなかでは、そういう機能を果たしている企業があります。

*

次回は、久禮書店の出張本屋「あちこち書店」の1回目の模様についてご紹介します。地元、武蔵小山のキッズ・カフェALL DAY HOME の店内にスペースを借りて、洋書絵本のアウトレット・セールと和書新本の絵本を組み合わせた棚を作りました。今回は1日限定のお試し開催でしたが、今後の継続に向けて、勉強になることがたくさんありました。

それでは、また来月。

Copyright Ryota Kure