久禮亮太(久禮書店〈KUREBOOKS〉店主。あゆみBOOKS小石川店の元・店長)

こんにちは、久禮書店です。

前回は、フリーランス書店員として受託した仕事について書きました。今回は、私自身が書籍を仕入れて出張販売をした企画についてのお話です。これは、私が思いつきで「あちこち書店」と呼んでいる活動で、カフェや美容院といった他業種の店舗や様々な施設など、書店ではない場所に棚を持ち込んで本を売ろうという単純な発想によるものです。

*

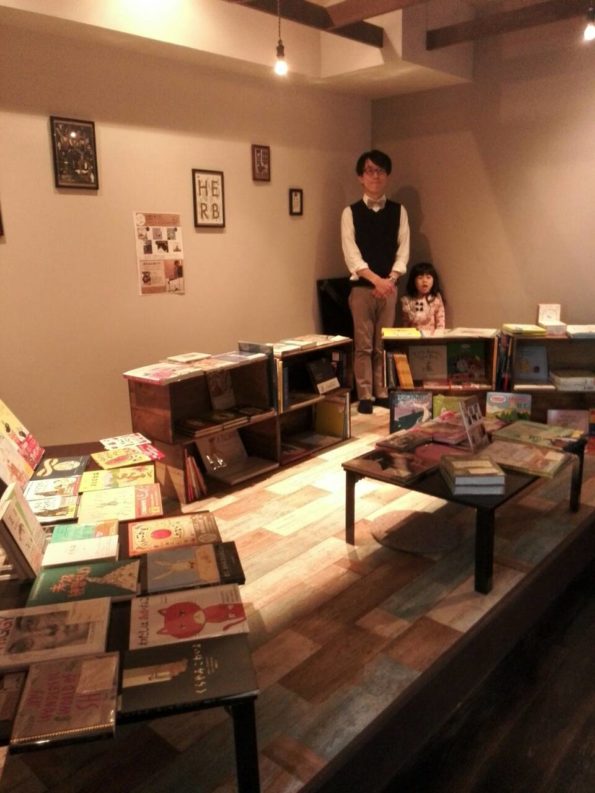

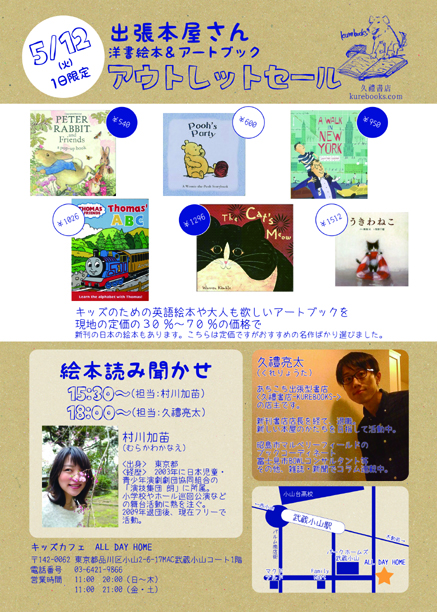

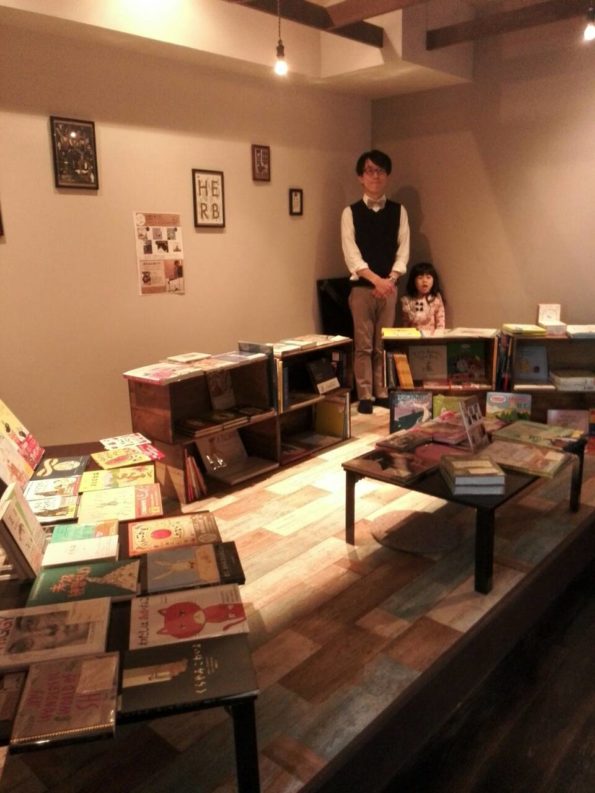

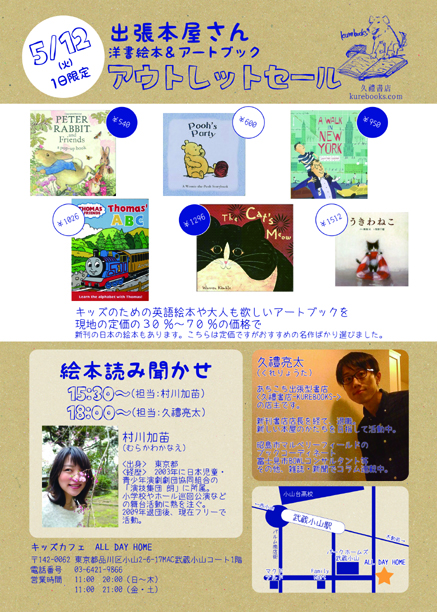

5月12日の火曜日、平日1日限りの出店をしました。洋書絵本のバーゲン品と和書新本の絵本を中心にしたラインナップで、什器はりんご木箱を手作業で塗装した簡素なものでした。準備した在庫も売り上げもごくわずかでしたが、学ぶところは多くありました。

場所は、東急目黒線の武蔵小山駅からほど近いキッズ・カフェALL DAY HOMEでした。スキップキッズが首都圏で10店舗運営しているうちの1店舗です。キッズ・カフェというのは、親子連れで来店して、子どもは店内の遊具スペースで遊べるというスタイルのお店です。もちろん親も子どもと一緒に遊んでもかまわないのですが、このお店ではつかの間でも子どもから解放されて1人でお茶をしたり、大人同士会話を楽しんだりする過ごし方を多く見かけます。

武蔵小山は私の生活圏で、このお店には3歳の娘を連れて日頃からよく通っていました。私自身も娘と一緒にいる時間と仕事のバランスに苦心していたので、本を売る私のそばで娘が勝手に遊んでいてくれるのは好都合だと考え、この場所でやってみたかったのです。

*

「あちこち書店」の思いつきは、前職の頃からありました。書店に人が来なくなったと言われるが、それなら、こちらから出かけていけばいいのではないか、独立したいけれど店を構える頭金がないから、軒先を借りながらやっていけないだろうか、という考えです。

勤めていたあゆみBOOKS小石川店は地下鉄後楽園駅の出口からすぐの路面店という好立地でした。それでも、自店の認知度がいまだに十分でないことや、来店の頻度の低さ、書店にふらっと寄るという習慣がない人の多さなどを思い知らされることがたびたびありました。お店のポイントカードに記録されるお客様それぞれのご来店頻度は、数カ月に一度というものがザラにあります。新聞に折り込みチラシを入れて新刊の予約を募ったところ、店から徒歩3分のところにお住まいの方から電話で「おたくの店、どこにあるの?」と問われたこともあります。

一方でその多くの方々に対して、こちらがお店の外へ出てアピールしたところ、期待以上に買ってくださったという経験もありました。先ほど例にあげた折り込みチラシで告知した書籍は、『文京区の100年――写真が語る激動のふるさと1世紀』(郷土出版社、2014年)という1万円近くする写真集でしたが、予約募集に対して200件近い申し込みをいただきました。また、近くの文京シビックセンターで開催される講座への出張販売や、お店の前の通りに出て声を出しながら販売する機会を定期的に設けるだけでも、書籍の実売はもちろん、その後のご来店につながっていきました。

このような経験から、興味をもちそうな人が集まる場所へ本を持って出ることが必要なのではないかと感じていたのです。

*

ALL DAY HOMEへ娘と2人で客として訪問したある日、私は「ここで本を売らせてくれませんか?」と、かねてからの考えを話してみました。運営会社スキップキッズのマネージャーさんがたまたま店舗に居合わせていて、私の提案を聞いてくださり、実現することになりました。実はスキップキッズも、ちょうど書籍の導入を検討していたところだったのです。

絵本を中心とした常設の書棚を作って、お店の魅力を高めたい。また、その書籍や関連する雑貨を販売することで、より多面的に売り上げをあげながらお店の利便性を高めたいという考えを、すでにおもちでした。しかし、書籍の選定や書棚の運営についてのノウハウや在庫調達の方法などについて、まだ検討が必要な段階にあると話してくださいました。

その話をうかがい、私自身がその常設の書籍販売コーナーを担当したいと思いましたが、たとえ小規模でも新刊書店の棚をそこに作るためには、まだ私の準備が不足していました。

*

カフェ内に販売用の書棚を設置して、お茶を飲みながらそれを読めるスタイルをとれば、その場で1冊を読み通すこともできます。それでも購入してもらえるようにするためにはどんな工夫ができるか。小さな棚だけに、カフェの常連のお客さんを飽きさせないためには、書目を小まめに入れ替え続けなければいけません。また、子どもが書籍を手に取ることも多く、大人も飲食をしながら読むという環境なので、在庫の汚破損は避けられません。

つまり、新本の販売在庫を返品できる委託条件で取り引きする取次口座と、返品することがはばかられるような在庫を買い取って古書として再仕入れする流れのようなものがなくては、このような販売形態をとることは難しいと思ったのです。

このような場合、既存の新刊書店がカフェと協業して新しい販売形態を作ることが自然な流れに思えますし、書店は積極的にそうすべきではないかと思います。いま振り返ると、私は個人規模の出張販売にこだわらず、既存の書店とカフェなど異業種の仲介を仕事にすべきなのかもしれないとも考えられます。しかしひとまずは、「あちこち書店」を自分の手でやってみなければ気がすまなかったのです。

お店としても、常設棚の前段階として出張販売でお客さんの本に対する大まかな反応を見たいという考えがあり、出店を承知してくれました。売り上げ金の数パーセントを場所代として支払うという出店の条件も合意し、この企画が実現することになりました。

この場所代は、書籍の粗利から支払うことを考えると大きな負担率になりました。それでも、お店に場所をお借りする一般的な対価としては、ご配慮いただいた料率でした。今回はまだ売り上げ規模が小さく、さほどのコストではありませんが、「あちこち書店」の場所や会期が増え売り上げ規模が大きくなれば、実店舗と同様に家賃の問題は避けられないようです。

*

開催が決まり、さっそく書籍の調達を始めました。品揃えの中心は、あゆみBOOKSやマルベリーフィールドに続いて今回も洋書絵本のアウトレット品です。そこに和書新本の絵本と、ママさんたちのライフスタイルに関わる書籍を組み合わせようと考えました。

この出店を考えた最初の動機は、ごくプライベートなものでもありました。娘が通う幼稚園のクラスメートとそのお母さんたちという、いまの私の交友関係のなかで、本の仕入れ経験を役立てられないかというくらいのものでした。より正直に言うと、私がママ友たちともっと仲良くなりたかったというわけです。

娘が通う幼稚園は英語教育を軸にしていて、様々な国から来た親子が集まっています。ここに集まる人々との出会いを通じて、英語の絵本や読み物の需要を以前から感じていました。前職で洋書絵本のセールをしようと考えたきっかけも、そこにありました。

洋書絵本のアウトレット品は、今回も以前からお世話になっている八木書店とfoliosから仕入れました。安価ですので、買い切りとはいえ気軽に仕入れることができました。また、自由に値付けすることができるので、ある程度の売れ残りが出ても大きな損をしないようにできます。

和書新本の絵本と大人の女性向けの書籍も組み込むことにしたのは、ゆくゆくはこのお店にミニ書店コーナーを常設するという前提で、お客さんの反応を見たかったからです。仕入れ資金が許すならば、できるだけバリエーション豊かな棚在庫を持ち込んで様子を見たいところでした。

しかし、私の仕入れ資金の準備は十分でなく、仕入れ価格が高い和書新本をさほど多く買い入れることはできませんでした。また、和書新本もやはり買い切りで仕入れたため、今回のように短い販売期間のなかで売り抜けたいという意識のなかでは、多くの在庫をそろえることを躊躇してしまいました。

和書新本の仕入れ先は、子どもの文化普及協会という取次会社です。絵本の仕入れについて、前職でお世話になっていた出版社クレヨンハウスの営業担当の方に相談したところ、同社の関連事業として運営されているこの取次を紹介してくださったのです。同協会の倉田さんというご担当の方に、お話をうかがいました。

同協会は、児童書の出版から書店経営までを手がけるクレヨンハウスの取次事業として、新刊書店以外の様々な相手に書籍を卸しています。取り引き先は多様で、飲食店や雑貨店などの店舗をはじめ、生協のような無店舗の販売会社もあります。

取り扱う書籍は、やはり児童書を中心としてはいますが、実はジャンルを問わず注文することができます。仕入れ先の出版社数は、公表されているリストによると230社あり、その出版社の書籍なら児童書でなくても調達してくれます。

ベテランの書籍編集者でもある倉田さんは、子どもの文化普及協会の理念についてお話ししてくださいました。すべての町に本屋を作り、子どもたちの日常に本が自然に存在することが理想だが、現実には本屋は減っている。ならば、せめて本棚だけでも町のいたるところにあってほしい。そのために、書店以外の様々な方にも、品揃えのアドバイスも含めて、本を届けていきたい。その言葉は、まさに私と考えを同じくするもので、強く印象に残っています。

同協会からの仕入れは、基本的にはすべて買い切りですが、保証金のような前払い金は不要でした。仕入れの掛け率を同じ買い切りの条件で比較した場合、最も低い部類ではありませんが、いわゆる神田村小取次のいくつかよりも好条件か同等で、出版社との直取引よりも好条件になる場合もあります。とはいえ、文具や雑貨よりは高正味にならざるをえません。

*

このように様々な仕入れ先から準備した書籍は約200冊でした。その内訳は、アウトレットが7割、新本が3割です。1日限りの販売で予想される売り上げ額に対してはずいぶんと多いのですが、書棚の演出のためには冊数も必要だし、出張販売を何度も開催するなかで消化できればいいという考えもありました。

仕入れと並行して、什器の準備も進めました。寸法や価格、使いやすさを考慮して入手したのは、りんごの運搬に使われる木箱でした。間口が80センチ×30センチで、一般的な書棚の1段が1箱と捉えやすい形状です。これを8箱準備して、持ち込みました。自由に組み合わせて積み上げられるので、今後も様々な場所に合わせて陳列できます。このほか、表紙を見せて陳列するためのスタンドや手提げ袋、つり銭などを手配し、開催に備えました。

当日の朝を迎え、書籍と什器、備品類を台車に載せ、娘も台車のハンドルにつかまり立ちさせて、この一式を押してキッズ・カフェへ向かいました。

カフェ店内での陳列を終え、10時の開店を迎えました。開店早々から14時頃までは、ありがたいことに来客が絶えず、順調に売れていきました。その7割の方々は、私と娘のママ友と、そのお友達でした。裏を返せば、不特定の方々への宣伝活動の不足ともいえますし、その場にたまたま居合わせた方への書棚の訴求力の不足ともいえますが、ママ友のネットワークに貢献できればという当初の趣旨には沿うことができました。

出張販売会の宣伝活動では、ママ友ネットワークに助けられることばかりでした。お母さんたちはそれぞれ、いくつものコミュニティーに属しています。幼稚園、公園、児童館、マンション、小児科医院、様々な習い事の教室など、子育てにまつわるちょっとした接点から、あちこちに友達の輪をつないでいきます。

半年前にフルタイムの主夫業に転じたばかりの私は、数少ない男性ということで腰が引けていて、こういった場でいまいち打ち解けられないでいました。しかし、「絵本を仕入れるパパさん」といういわば話のネタとして、何人ものママさんたちに紹介してもらううちに、少しずつ私も娘も地元のあちこちにつながりをもてるようになりました。この日も新しいママ友との出会いに恵まれ、うれしく思いました。

15時からは、絵本の読み聞かせもしました。妻の友人で劇団員として活動している方と私の2人で、代わる代わる朗読を担当しました。移り気な子どもを相手に、舞台に立つ人ならではの語りかけ方や間の取り方といった、聴く人を引き込む技術を発揮する演劇人。これまでわが子を相手に絵本を読んできたとはいえ、一本調子な私。子どもたちの反応はまるで違っていました。これからの本屋人生でも、大人の読者を相手にこんなふうに本をプレゼンできたらと思わされる場面でした。

*

この日、16時を過ぎたあたりからは来客がぱったりと途絶え、店は私と娘の貸し切り状態。それは、春には珍しい台風のせいでした。台風6号の影響で、夕方から天気が急転し、夜には土砂降りになってしまったのです。19時頃には、閉店を待たずに撤収することにしました。

帰路は、朝と同じく満載の台車にカッパを着せた娘も乗せ、在庫に雨水が染みないかとハラハラしながら自分はずぶ濡れというものになりました。

「あちこち書店」の初出店は、漠然と期待していた売り上げを大きく下回る結果に終わりました。利益のことを脇に置いて、今後どのような形の本屋を目指すにしても、物の売買にとどまらず、本をきっかけにした緩やかな地元コミュニティーを作る役に立ちたいという思いを感じたことは、今回の小さな売り上げとは反対に、大きな成果になりました。

幸い、状態がいい残り在庫はマルベリーフィールドのアウトレット棚に納品することができ、デッドストックになることは避けられました。和書新本の在庫は、次の機会まで寝かせておくしかありません。仕入れ代金を回収できる日はまだ先のようです。

*

この販売手法で利益を出すには、頻繁に開催し続けることと、複数の売り場で在庫を回すことがやはり必要なようです。また、限られた予算のなかで棚在庫をもう少し豊かにすることと、場所代に見合った粗利を得るという課題を考えると、古書を扱う必要もありそうです。

また、今後は委託条件で取り扱える書籍を増やす方法も探っていきたいと思います。直取引で委託でも低い掛け率を提示してくださる出版社が増えていて、積極的に取り入れていきたいと思います。しかし、取次会社と取り引きできることも諦めずに考えようと思います。多様な書籍を仕入れるためには必要な窓口ですし、出版社各社との個別の事務作業を取りまとめてくれることや、支払いを一本化できることなど、実務の面でも重要なインフラになるものだからです。

たしかに、新品の書籍を返品可能な委託の条件で卸してもらうには、やはりこちらも小売店としての規模や体制が整っている必要があります。一方で、新本を売る棚はどんどん小さくなっています。既存の新刊書店の売り場がいや応なく縮小しているという面もあれば、他業種とのミックス業態や個人経営のセレクト書店のように意図して小ささを志向している場合もあります。

そうなると、新本の配送がきめ細かくなっていくことを求められます。少量の荷物をあちこちに納品してほしい。これは配送コストを増大させることで、いま大手取次会社が志向している配送コスト削減にまったく逆行してしまうものかもしれません。

そのギャップを埋めるアイデアはないものでしょうか。たとえば、独立系小書店が連合して仕入れを取りまとめるNet21のような先行事例に学ぶ。既存の新刊書店を地域ごとの仲卸として、私のような極小書籍販売者を束ねた拠点にできないか。どれも私の空想の域を出ないものですが、業界の様々な立場の方々と一緒に考える機会につながれば、新しい展開をもたらせないかと考えています。

*

すぐにでも「あちこち書店」の第2回に取り組みたいところでしたが、現在は棚上げにしています。いま取り組んでいるのは、神楽坂に新しく出店するブックカフェの準備です。

ある製本会社の新事業として、新刊書籍と雑貨とカフェを組み合わせ、落ち着いて過ごせるサロンのようなお店を目指しています。この企画のなかで、私は3,000冊程度の選書と、書棚のデザインやレイアウトの助言、書店実務の研修、取次や出版社との渉外などを担当しています。

これは、フリーランス書店員として受託した大きな仕事でもあり、今後「あちこち書店」を再開するための資金を得る機会でもあります。また、このお店を通して新しいアイデアが生まれることも期待しています。しかし、まずはこのお店を立派な書店として作り上げることに注力したいと思っています。

Copyright Ryota Kure

本ウェブサイトの全部あるいは一部を引用するさいは著作権法に基づいて出典(URL)を明記してください。

商業用に無断でコピー・利用・流用することは禁止します。商業用に利用する場合は、著作権者と青弓社の許諾が必要です。