須川亜紀子(横浜国立大学教員。専攻は文化研究。著書に『少女と魔法』〔NTT出版〕など)

『君の名は。』が浸透させた「聖地巡礼」

「聖地巡礼」という言葉が、お茶の間を騒がせている。もともと聖なる地への巡礼という宗教に根ざした言葉だが、現代では宗教ではなく、自分にとって神聖だと思う地への観光という意味で使用されている(1)。新海誠監督のアニメーション映画『君の名は。』(2016年)の国内外での大ヒットによって、アニメファンだけでなく、アニメをあまり見たことがない人までもがモデルになった場所を訪問する行為が社会現象になり、「聖地巡礼」イコール「アニメの舞台訪問」として印象づけられた。

『君の名は。』は、都会に暮らす男子高校生・瀧と田舎の女子高校生・三葉という見ず知らずの2人が、不思議な縁で身体が入れ替わり、お互いを探し求める恋愛ファンタジー物語である。舞台は、四谷(東京都)の須賀神社、四谷駅、新宿御苑、飛騨地方(岐阜県)の駅や図書館、諏訪湖(長野県)、某高校(広島県)、瀧がバイトをしていた都内のレストラン(のモデルになった店)など、多岐にわたる。ファンがその「聖地」を特定し、写真を撮ってSNSやウェブサイトで拡散、それを見た別のファンがまた写真をアップする……という連鎖作用の結果、聖地巡礼が大流行した。韓国、台湾、中国など、海外からも聖地巡礼に訪れるファンがいる。劇場公開が終了した現在でも、2017年7月にはDVD・BDも発売され、聖地巡礼は衰えを知らない。実は『君の名は。』以前からこうしたアニメ聖地巡礼はおこなわれているが(2)、『君の名は。』効果でアニメファン以外の一般の人が知るところになったという意味で、「(アニメ)聖地巡礼」という用語が人口に膾炙したのは、おそらく2016年からといっていいだろう(3)。

コンテンツツーリズムとは何か?

こうしたアニメが誘引する「聖地巡礼」は、“コンテンツツーリズム”とも呼ばれる。コンテンツとは、岡本健によると「情報が何らかの形で創造、編集されたものであり、それ自体を体験、消費することで楽しさを得られる情報内容(4)」である。しかし、「コンテンツビジネス」という昨今よく耳にする用語になると、アニメを中心にした多角的メディアミックス展開(漫画、小説、ゲーム、舞台、グッズ、DVD/BDなど多メディアでの展開)を指すことが多いので、「コンテンツ」というとすぐにアニメなどのポピュラー文化を連想してしまうかもしれない。だが、「コンテンツ」を情報の集積だととらえれば、あらゆる情報の集積に関連した観光は、総じて「コンテンツツーリズム」となる。

類似の行為は古くから見られたが、コンテンツツーリズムという大きな枠組みでとらえて概念化したのは日本である。そもそもContents Tourismという英語は存在しない。和製英語の造語なのである。コンテンツツーリズムという用語の初出は、2005年の国土交通省、経済産業省、文化庁による「映像等コンテンツの制作・活用による地域振興のあり方に関する調査報告書」である。そこでは、コンテンツツーリズムは「地域に関わるコンテンツ(映画、テレビドラマ、小説、まんが、ゲームなど)を活用して、観光と関連産業の振興を図ることを意図したツーリズム(5)」という意味で使用されていて、地域振興を目的にする観光資源としてのコンテンツに関する観光という位置づけだった。一方、シートンらによると、コンテンツツーリズムとは、「映画、ドラマ、マンガ、アニメ、小説、ゲームなどの大衆文化商品の物語、キャラクター、舞台、その他創造的要素に、多かれ少なかれ動機づけされた旅行行動(6)」だと定義されている。地域に限らず、また産業の振興を第一義的目的にしない行動も含む、広義のコンテンツツーリズムの定義だといえる。本稿では、この定義に基づいて、コンテンツツーリズムの社会文化的側面に焦点を当てていく。

これまで、映画ツーリズム、小説ツーリズム、ダークツーリズム(死や悲しみを対象にしたもの。戦場、災害地などへの観光)などメディアやテーマごとで発生した観光形態は、小説や映画の登場・普及時から存在していた。もっと時代をさかのぼれば、日本では江戸時代の印刷メディアの発達によって、大量生産された版画として、たとえば京都の名所のイラストと説明文の版画を現在のガイドブックのように庶民が目にし、それを見にいくために観光に赴くという例や、やじきた道中として有名な十返舎一九の『東海道中膝栗毛』(1802年)を読んだ人たちが、実際に弥次さん、喜多さんの世界の体験を兼ねて伊勢参り、京都・大阪巡りの徒歩旅行をする、といった例は存在していた(7)。つまり、大量生産によって多くの人が何かのコンテンツを共有するポピュラー文化があれば、コンテンツツーリズムのような現象は、発生していたのである。

2000年代以降のコンテンツツーリズム

昔からコンテンツツーリズムのような事象が存在していたにもかかわらず、なぜいまコンテンツツーリズムが流行し、学術的研究がなされるまでに至っているのだろうか。今日のコンテンツツーリズムと既存のメディアやテーマ別ツーリズムとは何がどう違うのだろうか。その一つのファクターは、インターネットの普及を背景にした人々の広範囲のコミュニケーション行動だろう。1995年のWindows95の登場によって、コンピューターは、機械に強く特殊な技能をもち、必要に迫られた一部の人たちのものから、さほどコマンドの知識や技能がない一般の人も気軽に使えるものになった。色がついた画面とアイコンで見やすさが向上し、マウスをクリックすればアプリケーションが起動できるようになったのである。面倒なパソコン通信の時代から、インターネット接続機能が搭載され、クリック一つでネットにつながる時代がやってきたのだ。以後、2000年代に入るとパソコン機能の向上によって、ネットは私たちの生活により身近になった。フォーラムや掲示板で匿名での書き込みによる情報発信、見知らぬ他者との交流が盛んになり、またブログで定期的に特定の個人の情報発信と読者のやりとりも可能になった。そこに登場してきたのが、04年にサービスが開始された「mixi」や「GREE」などのソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)である。情報の公開制限などアクセスコントロールをカスタマイズできるようになり、趣味を共有するユーザーとのコミュニティーの形成や、見知らぬ他者とオフ会を開催して人脈を広げることも可能になっている。海外では、04年に「LinkedIn」「Orkut」「MySpace」などが展開。04年に一部の学生だけに開放されていた「Facebook」も06年に一般の登録が可能になり、日本に上陸すると瞬く間にユーザーを増加させた(8)。それに続くかたちで、06年開設の「Twitter」が登場。字数制限はあるが、匿名で不特定多数の他者へのつぶやきを発信するという手軽さで、若者を中心にいまや必須のコミュニケーション手段になっている。情報発信・相互交換ツールの発達・普及とともに、ガジェットの性能、小型化、多機能化も進み、ポケットベル→携帯電話→スマートフォンと、軽量モバイルメディアの普及で、私たちは常時接続状態のなかで生活をしている。

こうした個人が匿名でおこなうことができる情報発信ツールが発達し、コンテンツツーリズムの写真や体験を見知らぬ他者と共有することが可能になった。アニメのシーンとそっくりなアングルで写真を撮り、キャプチャーしたそのシーンと写真を並行してアップするサイトも登場するなど(9)、SNSというツールを獲得した現在、コンテンツツーリズムは、過去のコンテンツツーリズム的なものとはメディア環境の変化による、コミュニケーション形態で違いがある。

またもう一つのファクターとして、ネットや映像技術の発達によるリアリティー感覚の認識の変化も、現在のコンテンツツーリズムを論じるうえで重要である。今回注目するのはこの点である。「第1回 2.5次元文化とは何か?」でも論じたように、ファンタジー(虚構)とリアリティー(現実)の感覚が限りなく融合した“ハイブリッドリアリティー”の世界に生きている私たち、特に物心ついたときにはすでにネットがあった若者たちにとって、コンテンツツーリズムに感じる「2.5次元的な要素」は、ネットの登場以前の感覚とは異なっているように思われる。

では、2.5次元文化としてのコンテンツツーリズムには、どのような事象が起こっているのだろうか。その一端を探るため、本稿では、ハイブリッドリアリティーを生きる若者たちのコンテンツツーリズム行動での動態調査として、『夏目友人帳』(テレビ東京、2008年―)のゆかりの地である熊本県人吉市の事例を取り上げる。また、観光地でスマホをかざすと、昔の街並みや歴史の説明などが現れるAR(拡張現実)アプリがコンテンツツーリズムでも活躍しているが、テクノロジーの発達とイマジネーションにはどのような相互作用があるのか、スマホARアプリとファンの反応についても(次回)考察する。

『夏目友人帳』――妖怪、自然、そして人

『夏目友人帳』は、緑川ゆきの同名漫画(「LaLa DX」2003年7月号〔白泉社〕初出。現在「LaLa」〔白泉社〕で連載中)原作のアニメで、2017年までに6期分放送されているロングランの人気作品である(10)。幼いころ突然両親を亡くした主人公・夏目貴志は、親戚の家を転々とし、幽霊や妖怪が見える特殊能力のために、周囲から「嘘つき」と言われて孤独な幼年時代を過ごした。高校生になり、遠い親戚で子どもがいない藤原夫妻に引き取られ、山あいの田舎に引っ越してくるが、そこでいままで以上に妖怪に追いかけられることになる。そこは霊力が強かった祖母・夏目レイコが育った土地であり、レイコが勝負を挑んで負かせた妖怪の名前をつづった「友人帳」を残して亡くなり、それを引き継いだ貴志をレイコと勘違いした妖怪たちがやってくるようになったからだ。偶然結界を破るかたちで助けた狐のような大妖怪の斑(招き猫に封じられていたが、便利なので普段は猫の姿でニャンコ先生と呼ばれる)に、死後「友人帳」を譲るという条件で用心棒になってもらううち、貴志はいろいろな妖怪と出会う。レイコと妖怪との思い出を知り、妖怪たちや高校の友人と交流するうちに、貴志も頑なな心を開いていくのだった。

妖怪退治ではなく、貴志の視点を通して妖怪や人間との交流が淡々と描かれる。ぎこちないながらも妖怪に温かく接する貴志の態度はしばしばトラブルも起こすが、その貴志を見つめるニャンコ先生の冷静な目がしばしばズームアップされ、視聴者は少し距離のある視点にも同一化することができる。

感動的な物語はファンの心を動かし、『夏目友人帳』の舞台とされる熊本県人吉球磨地方には国内外から多くのファンが訪れている。熊本県人吉市は、原作者・緑川ゆきの故郷とされ、実在する人吉駅、神社、天狗橋や山や川、田畑の風景などがアニメに登場する(11)。

聖地化の動き、ファンの行動

『夏目友人帳』(以下、『夏目』と略記)は2008年に放映が開始された。熊本県では数カ月ずれて放映されている。人吉温泉観光協会の方々を含め、自分たちの街がアニメの舞台であり、そのファンが訪れていると地域住民が気づいたのは、ファン主導のコンテンツツーリズムが起きたあとのようだ。山村高淑によると、日本のコンテンツツーリズムには2つの系譜があるという。1つは行政の施策として作られるコンテンツツーリズム、もう1つファンによる自発的なコンテンツツーリズムである(12)。『夏目』のケースは、ファンによる自発的なものから始まり、行政があとから参入したかたちである。

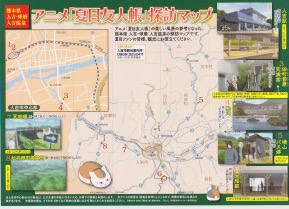

アニメ第3期が始まる2011年7月には、人吉花火大会のポスターやうちわにアニメのイラストが使用された。人吉温泉観光協会によって、『夏目』の舞台を巡る「アニメ『夏目友人帳』探訪マップ」が作られ、人吉駅にある観光案内所で現在でも無料配布されている(図1)。同年には、オープニングに出てくる田町菅原天満宮でニャンコ先生絵馬が販売され、探訪ノートが設置されている。記念スタンプも各所に設置された(詳細は後述)。12年にはアニメ公式ファンブック『夏目友人帳』(〔「PASH! Animation File」第10巻〕、主婦と生活社)も出版され、ガイドブック的役割をになっている。

マップに記された「聖地」は広範囲にわたるため、短時間ですべて巡るのは容易ではない。バスは1時間に1、2本程度なので、レンタサイクルまたはタクシーがよく利用される。若いファンが多いため、金銭的な制限もあってか観光タクシーの利用は少なかったようだが、2016年には人吉タクシーの「人吉球磨アニメ聖地巡礼」コースに大手旅行サイト「じゃらん」のクーポンが使用できるようになり、リーズナブルな値段で利用できるようになった。乗車記念『夏目』コースターもお土産にもらえる(2016年時点)。

こうしたマップの提供、交通機関の整備によって、コンテンツツーリズムがしやすくなっている。では、ファンは何を求めて『夏目』コンテンツツーリズムをするのだろうか。ファンの足跡をたどりながら、言説を類型化していく。

人吉観光案内所

熊本駅から特急で1時間ほどで人吉駅に到着する。人吉駅も聖地の一つで、コンテンツツーリズムの玄関口である。改札口外には観光案内所があり、ファンが立ち寄る最初の場所である。ここにはニャンコ先生の巨大ぬいぐるみ、声優・井上和彦(斑/ニャンコ先生役)と堀江一眞(田沼要役)のサインも置いてある。もちろん、地酒など『夏目』以外の物産品も置いてあるが、特徴的なのは、ファンの置き土産スペースがあることだ。ファンは聖地に何かしら自分の痕跡を残す(モノを置いていく)が、主にニャンコ先生ストラップがかけられていて、この置き土産がまだ残っているか確認するため、リピーターになる動機づけにもなるだろう。筆者がおこなった観光案内所の方へのインタビューによると、ファンが自主的に置いていったものを飾っていたら、次々に置き土産が増え、特定のスペースになったのだという。ファンが帰る場所の確保は、コンテンツツーリズムの持続性に大いに貢献している。

田町菅原天満宮

田町菅原天満宮(写真1)は、アニメの第2期のオープニングで、夏目の友人であり、除霊師の名取周一が座っていた場所である。前述したとおり、ここには『夏目』絵馬が販売されていて(無人なので、さい銭箱に良心的に支払う方式)、ファンが多くのメッセージを残している。ここには「『夏目』探訪ノート」やニャンコ先生スタンプが置いてある。スタンプは人吉温泉観光協会が設置したが、スタンプ台はファンや地域住民がボランティアで交換しているのだという。絵馬やノートに書かれたファンの心情を分類すると次のようなものになる(1つの書き込みのなかで複数の項目に当てはまるものもある)。

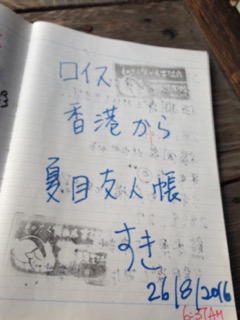

1、足跡を残す……「○○から来ました」と出身地を書き、名前を残す。ファンが再訪したときに、自分の足跡を確認するツールとしても、探訪ノートは機能する(田町菅原天満宮の場合、ノート保存ボックスがあり、過去のノートも閲覧可能)。筆者が2016年に訪れた時点でノートは16冊あったが、近年になるにつれ、海外からの訪問者の書き込みも目立つ(写真2)。

2、アニメの新シリーズ放映へのメッセージ……新シリーズを楽しみにしているという書き込み。アニメは中断を挟み、2017年時点で第6期まで制作されていて、新シリーズ放映発表がコンテンツツーリズムの契機になっていると考えられる。

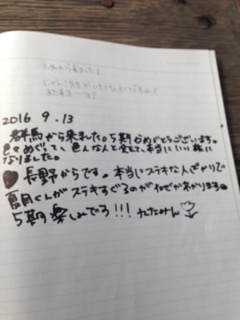

3、地域住民へのメッセージ……『夏目』をきっかけに人吉球磨地方を訪れた際、地域住民のおもてなしに感動したことへの感謝をつづる(写真3)。

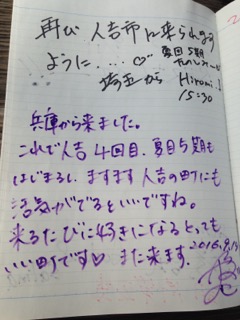

4、熊本地震への言及……2016年4月16日、熊本県・大分県を震度7の熊本地震が襲った。熊本城や阿蘇神社の損壊、最も震度が大きかった益城町では、特に被害が大きかった。人吉市は幸い軽度だったが、熊本地震も『夏目』コンテンツツーリズムの動機の一つと思われる書き込みもあった(写真4)。地域住民とのラポール形成後の応援メッセージが含まれている。

5、成功祈願……このメッセージは絵馬に多いが、入試・試合などの成功を祈願するものである。天満宮は菅原道真を祭神とする神社である。学問の神である天満宮に必勝祈願をするのは本来の姿だが、興味深いのは『夏目』と天満宮を同一視するような書き込みも散見されることだ。多くのファンの熱気が集中したパワースポット的なイメージをもっているのだろう(写真5)。

探訪ノートは、晴山バス停にも設置されている。晴山バス停は、アニメ第2期オープニングに出てきたバス停のモデルである。筆者が人吉タクシーの運転手に話をうかがうと、かなり辺鄙な場所にあるごく普通のバス停に多くのファンが訪れ写真を撮る姿に、地域住民は当初不思議に思ったそうだ。ここにも多くのファンが上記のような書き込みをしている。

旅館(一富士旅館)

観光地でもある人吉市内にホテルは多いが、『夏目』ファンに人気がある宿泊先の一つが町屋旅館一富士である。町屋風なつくりで情緒があり、日本語・英語のバイリンガルウェブサイト(http://www.1fuji.jp/)でのアクセスのしやすさのためか、海外からの『夏目』ファンも多く宿泊するという。部屋にはアンケートが置いてあり、観光理由の項目に「夏目友人帳」という固有名があるのが、その人気度の証左になっている。筆者が女将の松田淳子氏にインタビューしたところ、ファンがニャンコ先生ぬいぐるみを置いていってくれたという(写真7)。情緒がある和式の部屋、気さくで親切な女将、おいしい料理……と、『夏目』の世界観にも通じる、人のあたたかさが感じられる。こうしたおもてなしも、『夏目』の世界に入り込む一助になっている。

ファンの帰る場所――イマジネーションとコミュニケーション

「人吉は人良し」――一富士旅館の女将・松田氏は、宿泊客からお礼の手紙が届いたり、リピーターが多かったりする理由を、地域住民とのコミュニケーションだろうと分析していた。松田氏によると、『夏目』コンテンツツーリズムで訪れた宿泊客は、筆者の予想に反して、男性や家族連れも多いという(それでも女性が過半数である)。年齢も若者だけでなく、40代から50代の人もいるという。原作は少女漫画だが、ジェンダーや年齢関係なく受け入れられる物語内容であり、シリーズの長期化によるファン層の拡大がなされたと思われる。探訪ノートや絵馬には、「娘・息子に誘われて来た」という書き込みも多く見られた。「最初は1人で来たが、2回目は両親・友人・彼氏を連れてきた」という書き込みも見られ、ファーストウィンドーが作品(漫画、アニメ)ではなく口コミだったことも、ファン層の拡大の一因だと推測される。同時にファンによる聖地巡礼報告がSNSやウェブサイト上で盛んである。こうしたリピーターを中村純子は「文化仲介者」と呼び、観光産業の重要なアクターとして位置づけている(13)。

“居心地のよさ”から、聖地を“第2のふるさと”のように感じるファン、つまり作品のファンから地元のファンへ、という動きは多くのコンテンツツーリズムで観察される。それが、コンテンツツーリズムを一過性にせず、サステナブル(持続可能な)にする要因の一つだろう。しかし、 “2次元作品の世界観に浸る”というのがコンテンツツーリズムの第一義的目的であることは変わらない。上記で指摘した、ファンのノート(聖地巡礼ノート、探訪ノートなど)の設置、『夏目』絵馬のような特別仕様の絵馬、聖地巡礼マップ、スタンプの設置、記念グッズの販売など、訪れるファンのために地元の自治体や観光協会が整備している物理的なものも、2.5次元空間を構築する重要な媒介物である。けれども、例えばノートやグッズがない聖地の天狗橋(『夏目』第1期第3話など)や胸川(『夏目』第2期第8話など)、『夏目』という文脈の外では社会文化的意味をもたない自然や橋を眺めるとき、ファンはどのような行為をするのだろうか。それは、アニメなどの映像で観た世界を幻視し、想いを馳せ、写真に残す、という一連の作業だろう。写真はSNSなどにアップされ、クレジット(『夏目』に出てきた○○など)をつけると、『夏目』の世界が可視化される。

では、そうした“2.5次元遊戯”といえる行為に、ARアプリが介入すると、どのような変化が起こるのだろうか。不可視だからこそイマジネーションの世界を楽しめた聖地に、テクノロジーはどういう意味作用をもたらすのか。次回は、テクノロジーとイマジネーションの関係の具体例を考察していきたい。

注

(1)岡本亮輔『聖地巡礼――世界遺産からアニメの舞台まで』(〔中公新書〕、中央公論新社、2015年)参照。江戸時代のお伊勢参りなど、宗教と観光が未分化だったことも指摘している。

(2)大石玄「アニメ《舞台探訪》成立史――いわゆる《聖地巡礼》の起源について」「釧路工業高等専門学校紀要」第45号、釧路工業高等専門学校、2011年、41―50ページ、参照

(3)アニメ聖地巡礼が、地域振興に寄与する事例として注目されたのは、2007年ごろ話題となった、埼玉県鷲宮町(現・久喜市)の『らき☆すた』(千葉テレビ/TVK、2007年)聖地巡礼がある。山村高淑などが学術的に研究したことでも話題となった(山村高淑『アニメ・マンガで地域振興――まちのファンを生むコンテンツツーリズム開発法』東京法令出版、2011年、参照)。

(4)岡本健「コンテンツツーリズムを研究する」、岡本健編著『コンテンツツーリズム研究――情報社会の観光行動と地域振興』所収、福村出版、2015年、10―13ページ

(5)国土交通省総合政策局観光地域振興課/経済産業省商務情報政策局文化情報関連産業課/文化庁文化部芸術文化課「映像等コンテンツの制作・活用による地域振興のあり方に関する調査報告書」49ページ(http://www.mlit.go.jp/kokudokeikaku/souhatu/h16seika/12eizou/12_3.pdf)[2017年6月13日アクセス]

(6)Philip A Seaton, Takayoshi Yamamura, Akiko Sugawa and Kyungjae Jang, Contents Tourism in Japan: Pilgrimages to “Sacred Sites” of Popular Culture, Cambria Press, 2017, p. 3.

(7)増淵敏之『物語を旅するひとびと――コンテンツ・ツーリズムとは何か』彩流社、2010年、14ページ

(8)大向一輝「SNSの歴史」「通信ソサイエティマガジン」第9巻第2号、電子情報通信学会、2015年、70ページ(https://www.jstage.jst.go.jp/article/bplus/9/2/9_70/_pdf)[2017年6月15日アクセス]

(9)たとえば、大石玄による「舞台探訪アーカイブ」(http://legwork.g.hatena.ne.jp/)や、ディップによる「聖地巡礼マップ」(https://seichimap.jp/)などがある。

(10)2017年8月現在、第20巻まで刊行。2014年の18巻目で単行本累計1,000万部を超えた(「「夏目友人帳」単行本1000万部突破 最新18巻刊行で大台超え」「アニメ!アニメ!」〔https://animeanime.jp/article/2014/09/06/20074.html〕[2017年7月30日アクセス])。原作漫画のファンによるコンテンツツーリズムももちろん観察されるが、後述する筆者の調査で、アニメ放映によって動機づけられたコンテンツツーリズムが大多数を占めているため、本稿ではアニメについて論じている。

(11)須川亜紀子「コンテンツツーリズムとジェンダー」、前掲『コンテンツツーリズム研究』所収、59ページ

(12)山村高淑「コンテンツツーリズムと日本の政策」、同書所収、68―71ページ

(13)中村純子「コンテンツツーリズムと「ホスト&ゲスト」論」、同書所収、36―39ページ

*取材にご協力くださいました町屋旅館一富士の松田淳子氏、人吉観光案内所のスタッフのみなさまにこの場をお借りして厚くお礼申し上げます。

Copyright Akiko Sugawa

本ウェブサイトの全部あるいは一部を引用するさいは著作権法に基づいて出典(URL)を明記してください。

商業用に無断でコピー・利用・流用することは禁止します。商業用に利用する場合は、著作権者と青弓社の許諾が必要です。