須川亜紀子 (横浜国立大学教員。専攻は文化研究。著書に『少女と魔法』〔NTT出版〕など)

『君の名は。』が浸透させた「聖地巡礼」

「聖地巡礼」という言葉が、お茶の間を騒がせている。もともと聖なる地への巡礼という宗教に根ざした言葉だが、現代では宗教ではなく、自分にとって神聖だと思う地への観光という意味で使用されている(1)。新海誠監督のアニメーション映画『君の名は。』(2016年)の国内外での大ヒットによって、アニメファンだけでなく、アニメをあまり見たことがない人までもがモデルになった場所を訪問する行為が社会現象になり、「聖地巡礼」イコール「アニメの舞台訪問」として印象づけられた。

コンテンツツーリズムとは何か?

こうしたアニメが誘引する「聖地巡礼」は、“コンテンツツーリズム”とも呼ばれる。コンテンツとは、岡本健によると「情報が何らかの形で創造、編集されたものであり、それ自体を体験、消費することで楽しさを得られる情報内容(4)」である。しかし、「コンテンツビジネス」という昨今よく耳にする用語になると、アニメを中心にした多角的メディアミックス展開(漫画、小説、ゲーム、舞台、グッズ、DVD/BDなど多メディアでの展開)を指すことが多いので、「コンテンツ」というとすぐにアニメなどのポピュラー文化を連想してしまうかもしれない。だが、「コンテンツ」を情報の集積だととらえれば、あらゆる情報の集積に関連した観光は、総じて「コンテンツツーリズム」となる。

2000年代以降のコンテンツツーリズム

昔からコンテンツツーリズムのような事象が存在していたにもかかわらず、なぜいまコンテンツツーリズムが流行し、学術的研究がなされるまでに至っているのだろうか。今日のコンテンツツーリズムと既存のメディアやテーマ別ツーリズムとは何がどう違うのだろうか。その一つのファクターは、インターネットの普及を背景にした人々の広範囲のコミュニケーション行動だろう。1995年のWindows95の登場によって、コンピューターは、機械に強く特殊な技能をもち、必要に迫られた一部の人たちのものから、さほどコマンドの知識や技能がない一般の人も気軽に使えるものになった。色がついた画面とアイコンで見やすさが向上し、マウスをクリックすればアプリケーションが起動できるようになったのである。面倒なパソコン通信の時代から、インターネット接続機能が搭載され、クリック一つでネットにつながる時代がやってきたのだ。以後、2000年代に入るとパソコン機能の向上によって、ネットは私たちの生活により身近になった。フォーラムや掲示板で匿名での書き込みによる情報発信、見知らぬ他者との交流が盛んになり、またブログで定期的に特定の個人の情報発信と読者のやりとりも可能になった。そこに登場してきたのが、04年にサービスが開始された「mixi」や「GREE」などのソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)である。情報の公開制限などアクセスコントロールをカスタマイズできるようになり、趣味を共有するユーザーとのコミュニティーの形成や、見知らぬ他者とオフ会を開催して人脈を広げることも可能になっている。海外では、04年に「LinkedIn」「Orkut」「MySpace」などが展開。04年に一部の学生だけに開放されていた「Facebook」も06年に一般の登録が可能になり、日本に上陸すると瞬く間にユーザーを増加させた(8)。それに続くかたちで、06年開設の「Twitter」が登場。字数制限はあるが、匿名で不特定多数の他者へのつぶやきを発信するという手軽さで、若者を中心にいまや必須のコミュニケーション手段になっている。情報発信・相互交換ツールの発達・普及とともに、ガジェットの性能、小型化、多機能化も進み、ポケットベル→携帯電話→スマートフォンと、軽量モバイルメディアの普及で、私たちは常時接続状態のなかで生活をしている。

『夏目友人帳』――妖怪、自然、そして人

『夏目友人帳』は、緑川ゆきの同名漫画(「LaLa DX」2003年7月号〔白泉社〕初出。現在「LaLa」〔白泉社〕で連載中)原作のアニメで、2017年までに6期分放送されているロングランの人気作品である(10)。幼いころ突然両親を亡くした主人公・夏目貴志は、親戚の家を転々とし、幽霊や妖怪が見える特殊能力のために、周囲から「嘘つき」と言われて孤独な幼年時代を過ごした。高校生になり、遠い親戚で子どもがいない藤原夫妻に引き取られ、山あいの田舎に引っ越してくるが、そこでいままで以上に妖怪に追いかけられることになる。そこは霊力が強かった祖母・夏目レイコが育った土地であり、レイコが勝負を挑んで負かせた妖怪の名前をつづった「友人帳」を残して亡くなり、それを引き継いだ貴志をレイコと勘違いした妖怪たちがやってくるようになったからだ。偶然結界を破るかたちで助けた狐のような大妖怪の斑(招き猫に封じられていたが、便利なので普段は猫の姿でニャンコ先生と呼ばれる)に、死後「友人帳」を譲るという条件で用心棒になってもらううち、貴志はいろいろな妖怪と出会う。レイコと妖怪との思い出を知り、妖怪たちや高校の友人と交流するうちに、貴志も頑なな心を開いていくのだった。

聖地化の動き、ファンの行動

『夏目友人帳』(以下、『夏目』と略記)は2008年に放映が開始された。熊本県では数カ月ずれて放映されている。人吉温泉観光協会の方々を含め、自分たちの街がアニメの舞台であり、そのファンが訪れていると地域住民が気づいたのは、ファン主導のコンテンツツーリズムが起きたあとのようだ。山村高淑によると、日本のコンテンツツーリズムには2つの系譜があるという。1つは行政の施策として作られるコンテンツツーリズム、もう1つファンによる自発的なコンテンツツーリズムである(12)。『夏目』のケースは、ファンによる自発的なものから始まり、行政があとから参入したかたちである。

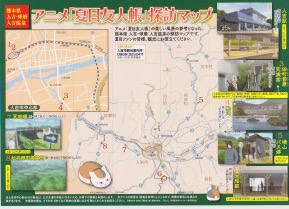

図1 アニメ夏目友人帳聖地巡礼マップ マップに記された「聖地」は広範囲にわたるため、短時間ですべて巡るのは容易ではない。バスは1時間に1、2本程度なので、レンタサイクルまたはタクシーがよく利用される。若いファンが多いため、金銭的な制限もあってか観光タクシーの利用は少なかったようだが、2016年には人吉タクシーの「人吉球磨アニメ聖地巡礼」コースに大手旅行サイト「じゃらん」のクーポンが使用できるようになり、リーズナブルな値段で利用できるようになった。乗車記念『夏目』コースターもお土産にもらえる(2016年時点)。

人吉観光案内所

田町菅原天満宮

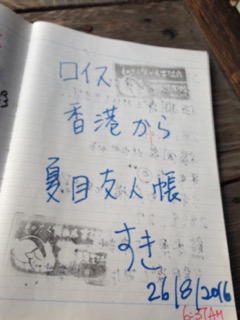

写真1 田町菅原天満宮 1、足跡を残す……「○○から来ました」と出身地を書き、名前を残す。ファンが再訪したときに、自分の足跡を確認するツールとしても、探訪ノートは機能する(田町菅原天満宮の場合、ノート保存ボックスがあり、過去のノートも閲覧可能)。筆者が2016年に訪れた時点でノートは16冊あったが、近年になるにつれ、海外からの訪問者の書き込みも目立つ(写真2)。

写真2 ノート香港 2、アニメの新シリーズ放映へのメッセージ……新シリーズを楽しみにしているという書き込み。アニメは中断を挟み、2017年時点で第6期まで制作されていて、新シリーズ放映発表がコンテンツツーリズムの契機になっていると考えられる。

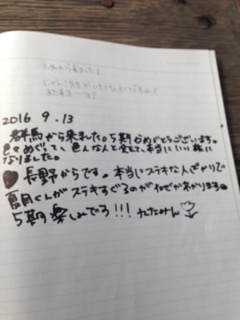

3、地域住民へのメッセージ……『夏目』をきっかけに人吉球磨地方を訪れた際、地域住民のおもてなしに感動したことへの感謝をつづる(写真3)。

写真3 ノート人について 4、熊本地震への言及……2016年4月16日、熊本県・大分県を震度7の熊本地震が襲った。熊本城や阿蘇神社の損壊、最も震度が大きかった益城町では、特に被害が大きかった。人吉市は幸い軽度だったが、熊本地震も『夏目』コンテンツツーリズムの動機の一つと思われる書き込みもあった(写真4)。地域住民とのラポール形成後の応援メッセージが含まれている。

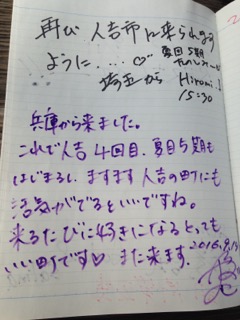

写真4 リピータ人について 5、成功祈願……このメッセージは絵馬に多いが、入試・試合などの成功を祈願するものである。天満宮は菅原道真を祭神とする神社である。学問の神である天満宮に必勝祈願をするのは本来の姿だが、興味深いのは『夏目』と天満宮を同一視するような書き込みも散見されることだ。多くのファンの熱気が集中したパワースポット的なイメージをもっているのだろう(写真5)。

写真5 絵馬 探訪ノートは、晴山バス停にも設置されている。晴山バス停は、アニメ第2期オープニングに出てきたバス停のモデルである。筆者が人吉タクシーの運転手に話をうかがうと、かなり辺鄙な場所にあるごく普通のバス停に多くのファンが訪れ写真を撮る姿に、地域住民は当初不思議に思ったそうだ。ここにも多くのファンが上記のような書き込みをしている。

写真6 アニメ第2期オープニングに出てきたバス停のモデル 旅館(一富士旅館)

写真7 旅館 ファンの帰る場所――イマジネーションとコミュニケーション

「人吉は人良し」――一富士旅館の女将・松田氏は、宿泊客からお礼の手紙が届いたり、リピーターが多かったりする理由を、地域住民とのコミュニケーションだろうと分析していた。松田氏によると、『夏目』コンテンツツーリズムで訪れた宿泊客は、筆者の予想に反して、男性や家族連れも多いという(それでも女性が過半数である)。年齢も若者だけでなく、40代から50代の人もいるという。原作は少女漫画だが、ジェンダーや年齢関係なく受け入れられる物語内容であり、シリーズの長期化によるファン層の拡大がなされたと思われる。探訪ノートや絵馬には、「娘・息子に誘われて来た」という書き込みも多く見られた。「最初は1人で来たが、2回目は両親・友人・彼氏を連れてきた」という書き込みも見られ、ファーストウィンドーが作品(漫画、アニメ)ではなく口コミだったことも、ファン層の拡大の一因だと推測される。同時にファンによる聖地巡礼報告がSNSやウェブサイト上で盛んである。こうしたリピーターを中村純子は「文化仲介者」と呼び、観光産業の重要なアクターとして位置づけている(13)。

注

*取材にご協力くださいました町屋旅館一富士の松田淳子氏、人吉観光案内所のスタッフのみなさまにこの場をお借りして厚くお礼申し上げます。

Copyright Akiko Sugawa