須川亜紀子(横浜国立大学教員。専攻は文化研究。著書に『少女と魔法』〔NTT出版〕など)

第4回「コスプレ――キャラクターとパフォーマンス」では、コスプレにまつわる問題群として、【1】アイデンティティーの問題、【2】セクシュアリティーの問題、【3】空間意識の問題に注目し、【1】と【2】について考察した。今回は、【3】空間意識の問題について論じていく。

空間意識――2次元への侵入

コスプレイヤーのイベントには、必ずカメラをもった参加者がいる。プロのカメラマン、コスプレイヤーが連れてきたカメラ小僧(カメこ)、まったく参加者と関係がない素人カメこまで、出自はさまざまだが、彼・彼女らの目的はただ一つ――ベストショットを写真に残すことである。また、コスプレ撮影スタジオで、さまざまな背景を使いながら撮影会をするコスプレイヤーも多い。イベントに参加せず、もっぱら写真撮影を専門にするコスプレイヤーもいるくらいである。写真は、ネットにアップして公共に公開する場合もあれば、コミュニティー内でしか共有しない場合もある。

最近では、“コスプレ”写真をアートとしてビジネス化している例もある。たとえば、フィリピンのプロのコスプレフォトグラファーであるジェイ・タブランテは、モデルに主にアメコミ(アメリカン・コミックス)や日本アニメのキャラクターのコスプレをさせ、コミックスのワンシーンの一瞬を切り取ったような写真を撮影して、効果(エフェクト)をつけた写真集を出版している(1)。2013年に筆者がおこなったインタビューでは、フィリピンは1970年代から日本アニメの影響が強く(特に『超電磁マシーンボルテスV』〔テレビ朝日系、1977―78年〕の政治的・文化的影響は有名である)、彼自身も日本のアニメを見て育ったため、植民地化の影響で文化的にも浸透しているアメコミはもちろんだが、戦後影響力を持った日本アニメへの親近感があると語っていた(2)。彼の写真には、彼自身のノスタルジアも多分に含まれているようだ。

日本では、著作権者に了解をとったうえで、プロの外国人モデルを起用した本格的なアニメ・マンガ・ゲームキャラクターのアート写真を手がけるアーティストICHIを中心とするANIMAREALがある(3)。筆者がICHI氏に失礼ながら「これはコスプレ写真ですか?」とうかがったところ、完全に否定された。タブランテ氏が考えるCosplayの定義とは、異なる理解をしているようだった。“コスプレ”への解釈は異なるものの、彼らの写真作品は、コスチュームの“プレイ”を超えた芸術である。

コスプレと写真の関係は、多様な側面から考察することができる。スーザン・ソンタグは有名な『写真論』のなかで、映像との関係から写真の機能について次のように述べている。

写真は幾つかの形での獲得である。一番単純な形では、私たちは写真の中で大事なひとやものを代用所有する。その所有のお陰で、写真はどことなく独特の物体の性格を帯びてくる。私たちはまた写真を通じて、出来事に対して消費者の関係をもつようになる。(略)3番目の形の獲得は、映像作りと複写機を通して私たちはなにかを(経験というよりも)情報として獲得できるということである(4)。

この代用所有による物質化された身体、出来事の消費、情報としての獲得、という認識は、2次元性へと回帰するコスプレイヤーたちの欲望と結び付くだろう。

では、素人コスプレイヤーたちの舞台上の小演劇(スキット)という動的なパフォーマンスではなく、写真撮影という静的なパフォーマンスには、どのような社会的・文化的意味が生成されるのだろうか。

2.5次元からみる2次元性・物質性・記憶

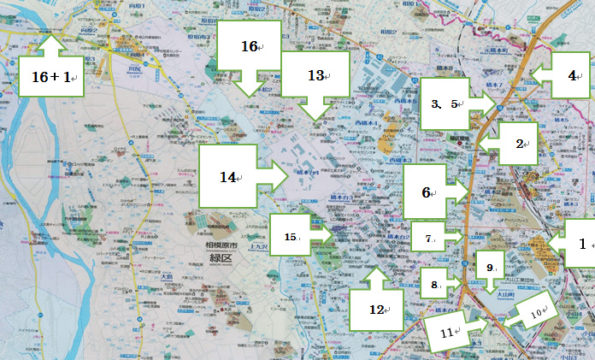

コスプレイヤーは、自分が扮したアニメ・マンガ・ゲームなどのキャラクターの決めポーズの写真を名刺代わりにしている人が多い(図1)。キャラクターの決めポーズそのままの写真もあれば、決めポーズがないキャラクターの場合は“キャラクターらしさ”がにじみ出るポーズの写真やシーンの再現もある。たとえば、「コスプレイヤーズアーカイブ(5)」には、コスプレイヤー名・作品名・キャラクター名がデータベース化され、誰でも(素人の)コスプレ写真を検索して鑑賞することができる。作品内ではありえない他のキャラクターとの二次創作的ショットなどもあり、コスプレ写真の可能性は無限だ。それは自己表現や自己アピールの意味ももちろんある。しかし、注目すべきは、2次元のキャラクターの世界に入りたい、というコスプレイヤーたちの欲望と空間意識である。

2016年に中国のコスプレイヤーたちにインタビューしていたとき、好きなキャラクターのコスプレはできない、と話した女性がいた(6)。「好きすぎて〔畏れ多くて、コスプレ:引用者注〕できない」というのである。こうした例は、日本はもちろん世界中で聞かれる感想の一つである。神のように崇めているキャラクターではなく、彼(女)の脇に寄り添うサブキャラクターのコスプレをすることで、彼(女)に近づける感覚があるようだ。むろん、崇拝という理由だけでなく、自らのコスプレ技術が未熟なため、もう少し上達するまで好きなキャラクターのコスプレはしない、という理由をあげる人もいる。事情はさまざまだが、重要なのは、好きなキャラクター、もしくは彼・彼女らがいる虚構世界に、コスプレを通じて接近、もしくは侵入するという感覚が、多くのコスプレイヤーに共通しているということである。

筆者が考える「2.5次元遊戯」とは、2次元(虚構)と3次元(現実)のはざまを漂いながら楽しむ文化実践なので、コスプレはまさに2次元と3次元を行き来する遊戯だと言える。しかし、写真を通じて自らを平面化・物質化することで“2次元”の世界に入る、つまりアニメなどのキャラクターたちがいる世界と地続きになる感覚、コスプレをした自分と作品内のキャラクターを同列に位置づけるという認識は、もっぱら2次元から3次元という方向へと展開しているようにみえる2.5次元文化に、新たな視点を与える契機をもたらしてくれる。

“逆2.5次元”――“現実”から“虚構”へ?

コスプレからいったん離れて、再度2.5次元舞台に目を向けてみよう。2次元のマンガ・アニメ・ゲームの世界を3次元で再現して、虚構性をある程度維持したまま3次元の身体で表現する舞台作品が2.5次元ミュージカルやストレートプレイである。しかし、最近注目されてきたのが、“逆2.5次元”、つまり3次元の舞台をアニメ・マンガ・ゲーム化(2次元化)するという取り組みである。これは、2.5次元ミュージカルの嚆矢であるミュージカル『テニスの王子様』(2003年―)を手がけているネルケプランニングが打ち出したプロジェクトで、舞台『錆色のアーマ』(2017年)を原作に、アニメ・マンガ・ゲームなどの2次元メディアへとメディアミックス展開をしていく計画だという(7)。『錆色のアーマ』の主演には、EXILEの佐藤大樹と、ミュージカル『テニスの王子様』出身の声優・増田俊樹をキャスティングして、すでにアイドル、俳優、2.5次元俳優、声優という2.5次元的“虚構性”と親和性がある2人を選択しているところに、戦略が垣間見える。現時点で今後の展開やファンの受容についてはまだ未知数だが、3次元から2次元へのベクトルの可能性に注目した最初の例だと言える。

それより先んじてメディアミックス展開している例に、バンダイナムコグループとアミューズが手がける「2.5次元アイドル応援プロジェクト『ドリフェス!』(8)」がある。Dear Dreamを中心とする男性アイドルグループたちの成長を描くゲーム・アニメだが、アニメのキャラクターと重ねて、実際のアイドルDear Dreamとしての声優たちの活動がパラレルに展開されるという、最初から企図して進められたプロジェクトに、“逆2.5次元”ともいうべき要素が認められうる。

虚構が担保する「現実」

さらに、空間認識を考えるうえで興味深いのが、最近ネット上で炎上した「『うたの☆プリンスさまっ♪』の舞台化」騒動である。『うたの☆プリンスさまっ♪』(以下、『うたプリ』と略記)とは、女性向け恋愛アドベンチャーゲームを原作にアニメ・ドラマCD・キャラツイッター・コンサートなどメディアミックス展開をしている大人気コンテンツである。アニメシリーズ(TOKYO MX、2011年―)のストーリーは、作曲家志望の15歳の少女・七海春歌の視点から主に描かれる。芸能学校「早乙女学園」を舞台に、七海と一十木音也、一ノ瀬トキヤ、来栖翔、四ノ宮那月、神宮寺レン、聖川真斗、それに愛島セシルを加えたアイドルの卵たちの成長と、アイドルグループST☆RISHとしてのデビュー、ブレイク、ライバルグループとの切磋琢磨などが描かれ、2016年には第4期が放映されている。これまでキャストされた声優(寺島拓篤、宮野真守など)による『うたプリ』コンサート=プリライも開催され、2次元キャラクターにビジュアルが必ずしも忠実でないにもかかわらず、主に声の演出によって2.5次元的空間を創出している希少な成功例である。“その『うたプリ』が舞台化される”と聞くと、他作品でもすでに展開されている“ゲーム原作の作品の2.5次元舞台化”と思われがちである。しかし実際は、作品中に登場する早乙女学園長シャイニング早乙女の「劇団シャイニング」が上演したという設定の『天下無敵の忍び道』を舞台化する、という発表だったのである(9)。いわば、劇中劇を舞台化するということである。舞台化では、たとえば、一十木音也が演じた音也衛門役を俳優・小澤廉が演じる。しかし、多くのファンにとっては、“実在する(はずの)”音也を他者(俳優)が演じること自体が許せなかったり、『うたプリ』とは別次元の「演劇作品」だから『うたプリ』の舞台化ではない(から許容できる)、といった賛否両論が「twitter」上に飛び交った。『うたプリ』は、他のアイドルコンテンツとは現象面で一線を画すコンテンツだが、こうしたファンの反応を分析すると、ファンにとっての虚構(2次元)の確実性や指向性、重厚なリアル感の存在が浮き彫りになる。

おわりに

再び写真に立ち戻る。写真は「現実」を切り取り、記憶を喚起させるメディアとして作用してきた。また、所有を通じた「現実」や「身体」の物質化という意味も生成してきた。映像というメディアが現れたことで、写真はつねに静的であり、かつ動的な要素を含む映像とは異なるメディアとして異化されるようになった。今日では、VRやARの浸透によって現実(reality)と虚構(virtuality)が感覚的にはすでに融合し、われわれの「現実」認識を撹乱している。仮に物質的な現実世界の「2.5次元化」によって、特に若い世代に不確実性による不安が生じているのだとしたら、無時間性であり、所有し、記録し、共有し、存在証明ツールともなるコスプレ写真は、2次元(虚構)の“確実性”というべきものを逆説的に保証するのである。2次元キャラクターは歳をとらず、性格のブレもなく、スキャンダルもない。失望することがなく、勝手な妄想をしたとしても、キャラクター自身から訴えられることもない(ファンからバッシングされることはあるが)。コスプレ写真から析出しうるものは、「現実」(3次元)を異化し、その不確実性を照射する機能と、虚構(2次元)によって再認識・再評価される「現実」(3次元)への価値・意味づけという機能なのである。

注

(1)“January 2013 Featured Photographer of the Month: Jay Tablante,” Cosplay Photographers(http://cosplayphotographers.com/2013/01/jay-tablante/)[2017年3月1日アクセス]

(2)2013年12月フィリピンでおこなったCheng Tju Lim氏(現Yishun中学)との共同インタビューによる。

(3)「ANIMAREAL」(http://animareal.com)[2017年3月1日アクセス]

(4)スーザン・ソンタグ『写真論』近藤耕人訳、晶文社、1979年、158ページ

(5)「Cosplayers Archive」(http://www.cosp.jp/photo_search.aspx)[2017年3月10日アクセス]。アクセス時には、約1万6,000人の登録(活動)と記されていた。

(6)2016年10月上海でおこなった田中東子氏(大妻女子大学)との共同調査による。

(7)「錆色のアーマ」(http://www.nelke.co.jp/stage/rusted_armors/)[2017年3月30日アクセス]

(8)「2.5次元アイドル応援プロジェクト『ドリフェス!』」(http://www.dream-fes.com/)[2017年1月29日アクセス]

(9)「“劇団シャイニング”はシャイニング事務所のアイドル11人をメインに構成された「劇団」をキーワードに展開するうたの☆プリンスさまっ♪オフィシャルプロジェクト」と設定されている。「劇団シャイニング」(http://www.utapri.com/sp/shining_theatrical_troupe/introduction.php#.WNyv4BLyg0Q)[2017年3月30日アクセス]

Copyright Akiko Sugawa

本ウェブサイトの全部あるいは一部を引用するさいは著作権法に基づいて出典(URL)を明記してください。

商業用に無断でコピー・利用・流用することは禁止します。商業用に利用する場合は、著作権者と青弓社の許諾が必要です。