須川亜紀子(横浜国立大学教員。専攻は文化研究。著書に『少女と魔法』〔NTT出版〕など)

はじめに

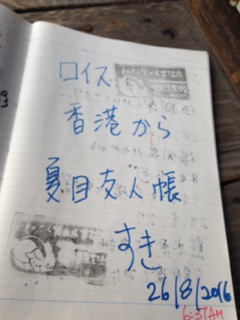

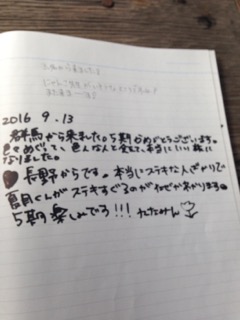

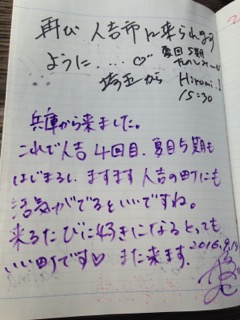

第6回連載で、“伝統的”アニメコンテンツツーリズムの例として、『夏目友人帳』の聖地である人吉市で起きている現象を分析した。妖怪というイマジネーションの産物が出てくるこの物語の聖地では、ニャンコ先生のぬいぐるみやアニメでのキャストボイスを務めた声優たちのサインが観光案内所に置いてあるくらいで、アニメキャラの等身大パネルや、像などは一切建てていない。コラボしたポスターやうちわ、グッズなどは夏祭りやイベントで販売されるものの、知るひとぞ知るというような、アニメ以外の観光客に軋轢を与えない配慮がなされているといっていい(1)。アニメを「売り」として全面的に利用していない態度も、ファンたちが反感を抱かない要因だろうし、アニメ放映が終了している間も、サステイナブルなコンテンツとしてファンを惹きつけることにもつながっていると思われる。ファンは、ひっそりとそれぞれが抱いた情景を思い浮かべ、聖地を旅し、二次元キャラクターたちと同じ空間を共有し、思いを馳せる。

こうしたイマジネーションとともに旅をする“伝統的な”コンテンツツーリズムに、一つの新風が吹いている。AR(Augmented Reality:拡張現実)アプリを利用したコンテンツツーリズムである。本連載第7回では、ARアプリによって、コンテンツツーリズムのシーンがどう変わってきたか、また「2.5次元的な空間」にどう影響するのかを考察してみよう。

富山県南砺市の『恋旅~True Tours Nanto』の試み

富山県南砺市には、『花咲くいろは』(2011年)、『SHIROBAKO』(2014-15年)、『さくらクエスト』(2017年)など、元気なワーキングガールたちを描いた傑作オリジナルテレビアニメで有名なアニメ制作会社P.A.WORKSがある。その南砺市が、PR用の短篇アニメをP.A.WORKSに委託して制作、2013年に公開されたのが、『恋旅~True Tours Nanto』(以下、『恋旅』と略記)である。『恋旅』は、P.A.WORKSの08年の作品『true tears』に関わったスタッフを中心に制作され、声優も『true tears』で主要キャラクターを演じた名塚佳織、高垣彩陽、井口裕香、吉野裕行、石井真らが、『恋旅』の主要キャラクターを演じているというつながりが深い作品である。そうした連続性は、モデルとなった舞台に関係がある。『true tears』の舞台の主要なモデルは南砺市城端地区(旧城端町)であり、『恋旅』が同市のPRアニメということであれば、必然的なつながりだった。

『恋旅』は、「富山県南砺市を巡る「3つの恋の物語」(2)」で、南砺市の観光スポットを舞台にしている。また、このアニメは専用アプリ「恋旅アプリ」をダウンロードして、カーナビなどのワンセグによるエリア放送、または南砺市内各庁舎、観光協会で視聴が可能になっている。つまり南砺市を訪れないと視聴できない仕組みになっている(プロモーションビデオは「YouTube」で視聴できるので、興味ある方は見てほしい)。

地域誘致型のPRアニメという点も斬新だが、南砺市の試みが先駆的なのは、いち早く「恋旅アプリ」にARカメラ「恋旅カメラ」機能を搭載して観光誘致を試みたことである(3)。ARカメラを指定されたスポットで起動すると、アニメ『恋旅』のヒロインが現れ、観光名所と一緒に写真撮影ができる。自撮りや第三者に頼んで、自分がキャラクターと一緒に写真に入ることもできる。キャラクターのポーズのパターンは一つだが、季節ごとに衣替えをして、リピーターにも飽きさせない工夫がされている。また、「恋旅」フォトラリーという企画もあり、その写真を指定の場所で提示するとお土産(ポストカード)がもらえるキャンペーンなど、ファンの「恋旅カメラ」による写真撮影の動機を促している。紙媒体のスタンプラリーはすでに全国各地で採用されているが、「恋旅」は、モバイル機器を使ったデジタル技術によるスタンプラリーならぬ、フォトラリーであり、徐々に流行していた自撮りやのちに大流行する「インスタ映え」を予感させるような仕掛けが施されてあったことは重要である(4)。

イマジネーションとAR+カメラ

では、コンテンツツーリズムの重要なファクターである物語性や“2.5次元空間”の構築には、ARとARカメラはどのような影響があるのだろうか。アニメ『恋旅』は、各話5分の3話で構成されている短篇である。長期間かけて描かれるテレビアニメやアニメ映画とは異なり、物語性によるファンの没入感は浅薄であろうと予想される。しかし、『true tears』のファンが、舞台の類似や声優の重複を手がかりに、『true tears』を参照しながら『恋旅』を楽しむ、という場合もあるかもしれない。たとえば、「この場所は『true tears』のあの場面にも出てきた」とか、「このシーン、比呂美(CV名塚佳織)っぽいね」とかいった具合である。そこに確かにイマジネーションははたらいていて、可視化されなくともファン一人ひとりの脳裏に、クロスレファレンスをしながら、キャラクターは現前しているはずである。

そのようなイマジネーションの世界に、ARカメラによるキャラクターの可視化された姿が現れた場合、イマジネーションは阻害されるのだろうか、もしくは別の何かが体験できるのだろうか。

ARによってスマートフォンのようなモバイルメディアをもつ人々の行動とソーシャリティが劇的に変化したのは、2016年の「Pokémon GO」の登場からだろう。そのベースにはもちろん、ゲームやアニメ『ポケットモンスター』(テレビ東京系)の物語性の共有がある。おそらくほとんどの『Pokémon GO』プレイヤーは、子どものころに『ポケモン』を観たり遊んだりした経験があり、おなじみのキャラクターがよく知る街並みに出てくる感覚は、3次元から2次元世界へ入り込んでしまった、まさに“2.5次元感覚”といっていいだろう。エルキ・フータモによると、「『Pokémon GO』は「拡張現実」の時代、すなわち、私たちが同時に二つの世界ーヴァーチャルとリアルーに住まい、作用を及ぼすことのできるヴィジュアライゼーションシステムの時代の到来を告げている(5)」という。

こうした状態は、第1回連載で言及したように「ハイブリッドリアリティ(混交現実)」とも呼べる。『Pokémon GO』のプレイヤーたちは、サイバー世界と現実世界が混ざり合ったところで、ゲームを楽しむのである。ゲーム制作者の予想に反して、プレイヤーの間では、ゲームとは異なるコンテキストでのキャラクターとの遊戯も生まれた。ARカメラによる、ポケモンキャラクターを使ったお遊びである。たとえば、部屋のなかにポケモンが現れたら、コーヒーカップのなかに入るようにカップを配置して撮影したり、外でポケモンと自撮りしたりした写真をSNSにアップして楽しむという遊戯である。こうしたSNSへの写真の投稿のためのゲームという位置づけは、『恋旅』のARカメラの仕組みと通底する。しかし、『Pokémon GO』の場合、場所性にプレイヤーの関心があまり向かないため、観光誘致利用にはさほど大きな効果がなかったようである(6)。逆に場所性を意識しない功罪として神域や立ち入り禁止場所に入るプレイヤーに批判が集中したことは周知のとおりだ。

コンテンツツーリズムとARを考察する際、実はこの「場所性」がキーになっている。「場所性」といっても、必ずしも特定の観光名所を指すわけではない。『Pokémon GO』がゲームという看板を掲げながら、ゲームとは異なる文脈での遊びを誘引したのとは逆に、コンテンツツーリズムのARアプリは、観光アプリの看板を掲げながら、“ゲーム”的な使われ方もされている。次項では、筆者を含めゼミの学生たちがおこなった秩父でのコンテンツツーリズムとARの調査をベースに考えてみたい。

『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』と『心が叫びたがってるんだ。』の聖地・秩父

2017年11月、筆者は横浜国立大学須川亜紀子研究室ポピュラー文化スタジオ・ゼミの学生(以下、ぽぷすたと略記)とともに、埼玉県秩父市でコンテンツツーリズムとARの調査をおこなった。秩父はいうまでもなく、A-1 Picturesのオリジナルテレビアニメ『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』(2011年)(以下、『あの花』と略記)と、『あの花』スタッフが結集して制作されたアニメ映画『心が叫びたがってるんだ。』(2015年)(以下、『ここさけ』と略記)の聖地である。『あの花』とは、幼なじみの仲間「超平和バスターズ」の一人めんま(本名:本間芽衣子)の事故死をきっかけに疎遠になっていた仲間が高校生になった夏、「超平和バスターズ」のリーダー的存在だったじんたん(本名:宿海仁太)の前に突然めんまが現れ、それをきっかけに仲間が再会し、めんまの願いを叶えるため奮闘するうちに絆や心の傷を回復していく物語である。『ここさけ』は、おしゃべりの好きな主人公成瀬順が、幼いころ父親の不倫を目撃し、結果的に両親の離婚を招いてしまったことを契機に言葉が話せなくなり孤立していたが、高校生になって自分を理解してくれた仲間に出会うことで言葉と自尊心を回復していく物語である。どちらも感動的で、老若男女にかかわらず広い層に多くのファンをもつコンテンツだ。

この2作品は秩父市と公式にコラボしていて、街中にはキービジュアルやキャラクターのフラッグやパネル、ラッピングバス、自動販売機などが放送・上映終了後の現在(2018年2月現在)でも見ることができる。実際、2017年7月に『ここさけ』が実写映画化されるなど、いまだ人気や話題が衰えない息の長いコンテンツのため、調査日にも“コンテンツツーリスト”に出会うことができた(詳細は後述)。

この調査で検証したのは、ソニー企業が2015年から運営しているARアプリ『行けるアニメ!舞台めぐり』(以下、『舞台めぐり』と略記)の利用状況とコンテンツツーリズムに関する意識である(7)。このアプリは、アニメ作品の「聖地」をチェックインポイントとして地図上に記しているため、地図ナビとしても使える。また聖地(チェックインエリア)で“写真を撮ってチェックイン”ボタンを押すと、キャラクターがポップアップで現れ、聖地の背景や自分と一緒に写真が撮れる。その写真をすぐアップする機能や、チェックインポイント達成率がパーセンテージで表示される機能もあり、近くで同じアプリを使っているユーザーの存在可否もわかる。作品によっては、キャラクターボイスも聞ける。『あの花』では、チェックインごとにめんまの声を聞くことができた。(聞かない選択もできる。『ここさけ』にはキャラクターボイスはなかった)。ぽぷすたの面々は、このアプリを使ってコンテンツツーリズムを体験しながら、『あの花』『ここさけ』のコンテンツツーリストにインタビュー調査をおこなった。質問内容は事前に作成したが、効率性確保のため2班に分かれ、同じ質問内容だが、半構造化式のインタビューを採用し、自由回答でさらに関連した質問をすることもあった。また、インタビューイーとの取り決めによって詳細な文言は掲載しないため、本連載ではまとめを報告するだけにとどまっている。

調査では、『あの花』チームと『ここさけ』チームがそれぞれ特定のチェックインポイントとなる場所(聖地)を数カ所選んだ。『あの花』チームは羊山公園、旧秩父橋、定林寺、秩父神社を、『ここさけ』チームは横瀬駅、大慈寺、牧水の滝、デニーズを巡った。両チームとも代表的な聖地を選択したが、『あの花』チームは、羊山公園では『あの花』関係のツーリストには1人しか出会えず苦戦した。『ここさけ』チームも、駅では皆無だった。主にデータが取れたのは、非観光スポット、つまりアニメを知らない人はあまり訪れない旧秩父橋、定林寺、大慈寺であった。実施日時は2017年11月25日(土)の午前10時から午後5時。移動手段は徒歩とバスである。当日は、関連イベントが開催されているわけでもなく、アニメや映画の上映直後というわけでもないため、インタビューイーのサンプル数は限られているが、逆にいえば『あの花』『ここさけ』コンテンツツーリズムが日常的におこなわれている様子を点描できる可能性がある。とはいえ、以下で分析するデータは経年調査ではなく、サンプル数も少ないため、不十分であることを前提に論じていることをあらかじめ断っておく。より精密な調査については、今後の課題として考えたい。

物語性とAR

ARアプリに関して、インタビューした10組20人全員のうち、『舞台めぐり』を実際に使った経験がある人は2組で、ほかは、DLしているが利用していない、利用したことはないが聞いたことがある、など利用率は低かった。ほとんどの人が聖地の場所を雑誌やネットの情報、そして西武秩父駅前にある観光案内所で配布されている「聖地マップ」を頼りに巡っていた。『あの花』に関しては、JTBのムック『るるぶ あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』(JTBパブリッシング、2014年)が出版されていて、詳細なガイドブックになっている。また、観光案内所で『あの花』と『ここさけ』の「聖地マップ」が配布されているので、事前情報がなくても容易に「聖地」を巡ることもできる。

(1)旅の目的

インタビューイーは、『あの花』『ここさけ』の聖地を巡っている人に限ったが、旅の主目的を聞くと、「秋の紅葉や温泉など、秩父観光をするついでに聖地も見てみようと思って来た」、もしくは「近くに住んでいるので来てみた」いうもので、『あの花』『ここさけ』聖地巡礼を主目的に訪れていた人は1人だった。秩父観光をメインに訪れた人々は、ほかの代表的な秩父の観光地も巡りながら、アニメ聖地にも来ていた。近くに住んでいるという人々は秩父訪問は初めてではないので、何か変わったことをしようと聖地を巡ってみたというケースだった。アニメコンテンツツーリズム(またはアニメ聖地巡礼)というと、コアなファンだけがおこなっているイメージが先行しているが、「聖地巡礼」の行為自体の流行やアニメ・漫画自体の受容数の増加や公言度の高まりにより、いわゆるライトな動機(主観光のついで)でおこなう、いわば“副次的コンテンツツーリズム”も増加していると思われる。

(2)情報入手の方法

こうした副次的コンテンツツーリズムで、聖地巡り関連の情報をどのように入手したかを質問すると、次のようになった(複数回答あり)。

ネット上の情報 10組

紙媒体のガイドブック 0組

観光案内所で配布された聖地マップ 1組

ARアプリ 3組

民間企業が運営するデータベース的聖地巡礼マップからファンがアップしているブログ的なサイト、「ツイッター」などのSNSまで、あらゆる情報、写真から聖地を特定した人が多数観察された。ネットからの情報入手は、どのコンテンツツーリズム調査でも利用率が高い。ARアプリは、まだ利用者と非利用者にコンテンツごとのばらつきがあるようだ。特に『舞台めぐり』はサービス開始からまだ間もないので、知名度がさほど高くなく、(増加しているものの)ラインナップタイトルが限定的である(8)。そのためこのアプリを知る機会が、コンテンツによって異なるのは仕方がないだろう。

(3)ARアプリの利用状況

ARアプリ「舞台めぐり」の利用状況については、次のような結果となった。

存在を知らなかった。1組

存在を知っているが、あまり使っていない。5組

部分的、または補助的に使っている。3組

ほぼすべての機能を使っている。1組

(4)キャラクターとの写真撮影について

ARアプリを知っている人すべてが『舞台めぐり』をダウンロードしていた。しかし、使用頻度が少なく、使いこなせていない(またはあえてあまり使っていない)という人が多く、地図だけ、写真だけなど、部分的な使用方法が顕著だった。『舞台めぐり』の写真機能を利用した、キャラクターとの写真撮影の有無を聞くと、意外とキャラクターには固執していない組がほとんどだった。なかには「風景が好き」「キャラクターも含めて物語全体が好き」という、物語性やランドスケープを中心とした消費をしていた人が、調査対象には多かった。

逆に、ぽぷすたの面々は『舞台めぐり』を使うのが初めてだったので、キャラクターがチェックインエリアで現れたことに感動し、『Pokémon GO』で見られたようなツーショット写真や遊び写真を撮って遊んでいた。

作品内容とARキャラクター

『あの花』と『ここさけ』は、心の傷や仲間との絆を描いた青春譚である。好きなキャラクターをインタビューイーに聞くと、それぞれ一人挙げてくれたが、「みんな好き」「全体で一つ」「物語や風景が好き」という意見が多かった。したがって、「舞台めぐり」を利用していても、写真をアップしたり、アップされているほかのツーリストの写真を見たりということまでは興味がない人が大半だった。その温度差は、主目的としてのコンテンツツーリストか副次的なものか、という差異と、作品において前景化しているのがキャラクターなのか物語なのか、という差異によって出てくる。当然ながら、ツーリストの好みもその受容の仕方に大きく起因する。聖地を見つけること自体が好きなツーリストや、ピンポイントで聖地を訪問するよりも、迷いながら街をぶらぶらして物語空間そのものを楽しみたいツーリストも存在する。物語上、そのほうが2.5次元空間をより深く実感できる作品もあるだろう。

本調査のインタビューイーも、2組はリピーターだったが、残り8組は副次的コンテンツツーリストであるため、足跡を残すこと(ARアプリ上に写真をアップする)にあまり固執していなかった。ぽぷすたの学生も、作品自体は好きだがリピーターになるほどでもなく、チェックインポイントの制覇(パーセンテージで数値化される)や、キャラクターのポップアップをどこから撮るか、などに夢中だった。ARアプリサイトに自分が撮った写真をアップするよりも、誰がいつアップしているのかに興味があるようだった。

ぽぷすたの学生たちは、キャラクターが出てくることで、想像の幅が少し狭まると感想を述べた。しかし、それはキャラクターの出現自体ではなく、キャラクターのバリエーションの問題もあるかもしれない。『舞台めぐり』でのキャラクターパターンは1キャラクターにつき1種類である。チェックインポイントによって出現するキャラクターは異なるが、一人のキャラクターの変化はない。コンテンツツーリストたちにとって、アニメのシーンと同じ角度で“再現”写真を撮影することは重要な目的であり、『舞台めぐり』もチェックインエリアで、アニメのワンシーンを画面上に薄く重ねて、同じアングルでの写真撮影を可能にさせている機能もある。しかし、そこにキャラクターを入れたい場合、キャラクターのパターンが一つなので、違和感が生じる。

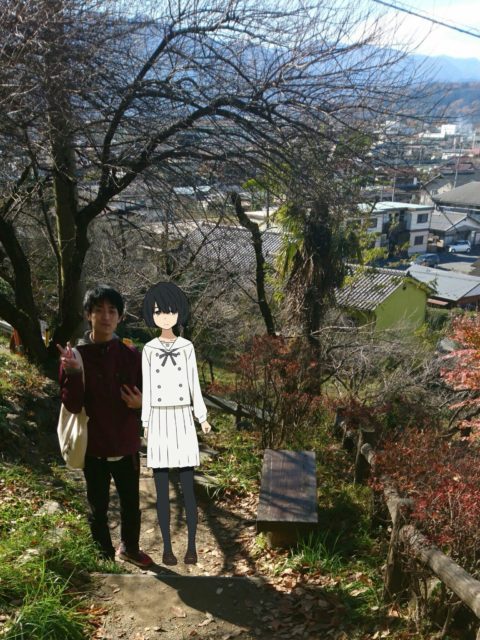

ARキャラクターと聖地

たとえば、この聖地である(写真)。ここは、『あの花』でじんたんがうなだれていたベンチである。筆者の写真の腕が悪いのもあるが、じんたんのキャタクターパターンはこの立ち姿しかないため、興醒めな写真である。したがって、“再現”写真を撮りたくても、うなだれたじんたんは再現できず、ユーザーのイマジネーションと可視化された写真の場面に大きな齟齬が生じる。

しかし、ARキャラクターによって、場所の聖地化が可視化される利点もある。上記の例のベンチも、キャラクターが写っていない場合、物理的にはただのベンチである。そこにじんたんを配置させ、じんたんという意味内容と紐付けされることで、じんたんのベンチが可視化され、聖地として認識されやすくなるのである。こうした例は、非観光地の聖化や意味生成にも通じる。たとえば、駅が聖地となっている場合もアニメ作品には多いが、駅は公共の場所であり、人によって社会文化的意味は異なる。しかし、駅にARキャラクターを配置させて写真を撮ることによって、駅に「色」がつくのである。こうした使われ方のほかに、『Pokémon GO』ユーザーに見られたようなキャラクターの私物化、ネタとしての利用(遊戯)なども『舞台めぐり』でおこなわれていて、アプリの「ゲーム化」とソーシャリティに大きく影響を与えている。

イマジネーションとテクノロジーのゆるやかな関係の未来

ここまで、AR技術とコンテンツツーリズムについて、イマジネーションとの関係性を中心に論じてきた。聖地にいわゆる「巡礼ノート」が置いてある場合、そこにメッセージやイラストを描くことが、足跡を残すことになる。神社の場合は、絵馬がメッセージボードとして機能している。ほかに、レストランや宿泊施設であれば、グッズやぬいぐるみを置いてもらうことも足跡になるだろう。しかし、野外の小規模な聖地である場合は、ARキャラクターの出現は、聖地の可視化に貢献するのではないだろうか。

「ここで○○も立っていたなあ」とか「あの家が○○の家か」など、イマジネーションをフル稼働して2.5次元空間を楽しむコンテンツツーリズムだが、ライトなツーリスト(副次的コンテンツツーリスト)も含め、ツーリストの目的も多様化している。そうした状況で、今後コンテンツツーリズムにおいて、テクノロジーとイマジネーションのゆるやかな関係はどうなっていくのだろうか。VR(Virtual Reality:仮想現実)も視野に入れながら、今後も考察していきたい。

*こうした問題群から、筆者は2018年2月27日(火)14:00から「第4回「2.5次元文化」を考える公開シンポジウム――コンテンツツーリズム、AR、イマジネーション」を開催する(参加無料。ただし事前登録制)。興味のある方は、ウェブサイトを参照していただきたい(http://www.ynu.ac.jp/hus/urban/18907/detail.html)。

注

(1)一般社団法人人吉温泉観光協会の事務局アドバイザー中神寿一氏によると、「あえて「何もしないおもてなし」」のスタンスを取っているという(2018年2月9日、筆者によるインタビュー)。

(2)『恋旅~True Tours Nanto』公式ウェブサイトのキャッチコピー(www.koitabi-nanto.jp)[2017年12月1日アクセス]。

(3)「恋旅アプリアップデート!~ヒロイン3人秋服に衣替え♪~」(www.koitabi-nanto.jp/archives/2357)[2017年12月1日アクセス]

(4)Philip Seaton, Takayoshi Yamamura, Akiko Sugawa-Shimada and Kyungjae Jang, Contents Tourism in Japan: Pilgrimages to “Sacred Sites” of Popular Culture, Cambria Press, 2017, p.231.

(5)エルキ・フータモ「『Pokémon GO』とメディア熱の歴史」太田純貴訳、「特集 ソーシャルゲームの現在――「Pokémon GO」のその先」「ユリイカ」2017年2月号、青土社、51―63ページ

(6)中川大地「ふたつの「GO」が照らす〈空間〉と〈時間〉――『Pokémon GO』『Fate/Grand Order』が体現する脱ソーシャルゲームの道筋」同誌92ページ

(7)「行けるアニメ!舞台めぐり」(https://www.butaimeguri.com/)[2017年12月1日アクセス]

(8)2018年2月18日時点で、78タイトルである。

[謝辞]この場をお借りしまして、インタビューに快く応じてくださった一般社団法人人吉温泉観光協会事務局アドバイザー中神寿一様、そして秩父観光されていたみなさまに厚くお礼を申し上げます。また、一緒に調査をおこなった横浜国立大学教育人間科学部人間文化課程2年(ぽぷすた)のみなさん、3、4年(ぽぷゼミ)のみなさん、OBの有志のみなさんにも感謝いたします。

[青弓社編集部から]

本連載は第7回で終了します。これまでの連載に加筆・修正して、書き下ろしを加えて書籍化する予定です。刊行日などが決まり次第告知しますので、楽しみにお待ちください。

Copyright Akiko Sugawa

本ウェブサイトの全部あるいは一部を引用するさいは著作権法に基づいて出典(URL)を明記してください。

商業用に無断でコピー・利用・流用することは禁止します。商業用に利用する場合は、著作権者と青弓社の許諾が必要です。